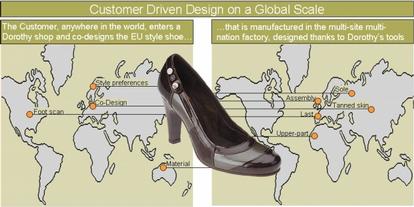

DOROTHY steht für Design for custOmer dRiven shOes and mulTi-site factorY. Dabei ist mir allerdings ein wenig unklar, woher das H bei DOROTHY kommt… Das Projekt läuft von 2008 bis 2011 und hat folgendes Ziel: „The customer, anywhere in the world, steps in a DOROTHY shop and co-designs the EU style shoe, that is manufactured in the multi-site-nation factory, designed thanks to DOROTHY tools.“ Auf der MCPC2009 in Helsinki hatte ich Gelegenheit, mir den Vortrag Mass Customization in the footware industry: the DOROTHY project von Joanna Daaboul anzuhören. Wie der Titel schon sagt, geht es bei dem Projekt wohl um Mass Customization. Dennoch bin ich mir da nicht ganz sicher, denn es sieht für mich so aus, als ob es eher ein Open Innovation Ansatz ist. Bei Mass Customization könnte der Kunde seinen Schuh mit Hilfe eines Konfigurators zusammenstellen, müsste sich allerdings an einen definierten Lösungsraum halten (Solution Space Ebene). Bei Open Innovation steht dem Kunden ein Tool-Kit zur Verfügung, mit dessen Hilfe der Kunde seinen Schuh gestalten kann, ohne dass er an zu starke Restriktionen gebunden ist. Da ich auf der Projektwebsite nicht sehen kann, wie das Tool letztendlich aussieht, müssen wir warten, bis die ersten Ergebnisse des Projekts vorliegen. Ich bin darauf gespannt. Siehe dazu auch Schuhe für das 21. Jahrhundert? oder Was haben die großen Füße der Südafrikanerinnen mit Mass Customization zu tun?

Kennen Sie das EU-Projekt Open Garments?

Das EU-Projekt Open Garments ist eines von vielen EU-Projekten, die sich mit Open Innovation (oder auch Mass Customization) in der Bekleidungsindustrie befassen. Siehe dazu auch meine Beiträge zu LEAPFROG, SizeGermany oder zum Forum Bekleidungsindustrie, um nur einige zu nennen. Open Garments startete im September 2008 und ist auf zunächst 36 Monate angelegt. Kernelement ist das Manufacturing Service Provider (MSP) Business Model, das Open Innovation und Open Manufacturing verbinden soll. Umgesetzt werden soll dieses Modell in realen industriellen Umgebungen. Wäre es nicht toll, wenn Sie ihr eigenes Bekleidungsstück komplett designen und herstellen lassen könnten? Mal sehen, was bei dem Projekt herauskommt. Einen Mitarbeiter des Projekts habe ich in Helsinki auf der MCPC2009 getroffen. Er war an meinem Vortrag interessiert, der sich ja mit dem Kompetenzen in einem Open Innovation Business Modell befasste (Veröffentlichungen). Wir haben vor, uns im kommenden Jahr einmal bei einer Tasse Kaffee auszutauschen…

Controlling Open Innovation

Man merkt an vielen kleinen und großen Meldungen, dass Open Innovation immer mehr Bereiche berührt. Jetzt auch die Controller: „Im Kontext der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) über den Projektträger DLR geförderten Fokusgruppe ´Management offener Innovationsprozesse´ im Förderschwerpunkt ´Innovationsstrategien jenseits traditionellen Managements´ ist ein Themenheft Zeitschrift Controlling für das Heft 2/2011 geplant mit dem Thema ´Controlling Open Innovation´.“ In dem Call for Paper erfahren Sie, dass die Einreichungsfrist am 31.07.2010 endet. Ich bin gespannt, welche Beiträge dann veröffentlicht werden. Es lohnt sich in der Zwischenzeit, sich die Website Management offener Innovationsprozesse anzusehen, die seit dem 05.10.2009 online ist. Auf der Projektseite finden Sie Hinweise auf ercht interessante Themen, die von der Projektgruppe bearbeitet werden. Siehe dazu auch Symposium on Support for Open Innovation Processes, 07.12.2009, Mühlheim/Ruhr. Ich hätte mir natürlich auch einen Hinweis auf die bisherigen Weltkonferenzen zu Mass Customization and Open innovation gewünscht, bei denen es in der letzten Zeit vertärkt um die Möglichkeiten von Open Innovation gegangen ist. Siehe dazu auch meinen Vortrag auf der letzten Weltkonfernz MCPC2009 in Helsinki (Veröffentlichungen).

Man merkt an vielen kleinen und großen Meldungen, dass Open Innovation immer mehr Bereiche berührt. Jetzt auch die Controller: „Im Kontext der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) über den Projektträger DLR geförderten Fokusgruppe ´Management offener Innovationsprozesse´ im Förderschwerpunkt ´Innovationsstrategien jenseits traditionellen Managements´ ist ein Themenheft Zeitschrift Controlling für das Heft 2/2011 geplant mit dem Thema ´Controlling Open Innovation´.“ In dem Call for Paper erfahren Sie, dass die Einreichungsfrist am 31.07.2010 endet. Ich bin gespannt, welche Beiträge dann veröffentlicht werden. Es lohnt sich in der Zwischenzeit, sich die Website Management offener Innovationsprozesse anzusehen, die seit dem 05.10.2009 online ist. Auf der Projektseite finden Sie Hinweise auf ercht interessante Themen, die von der Projektgruppe bearbeitet werden. Siehe dazu auch Symposium on Support for Open Innovation Processes, 07.12.2009, Mühlheim/Ruhr. Ich hätte mir natürlich auch einen Hinweis auf die bisherigen Weltkonferenzen zu Mass Customization and Open innovation gewünscht, bei denen es in der letzten Zeit vertärkt um die Möglichkeiten von Open Innovation gegangen ist. Siehe dazu auch meinen Vortrag auf der letzten Weltkonfernz MCPC2009 in Helsinki (Veröffentlichungen).

Industrie- und Techniksoziologie: Forschungsprojekt Konsumentenarbeit

Die Professur für Industrie- und Techniksoziologie (Prof. Dr. Günter Voß) an der Technischen Universität Chemnitz befasst sich u.a in einem neuen Forschungsprojekt mit der Konsumentenarbeit: Zur Einbindung der Arbeitskraft in den betrieblichen Produktionsprozess. Das von der DFG geförderte Projekt läuft von November 2009 bis Oktober 2011: „Neben den für das Vorhaben zentralen empirischen Befunden ist als theoretischer Ertrag angestrebt, zu untersuchen, welche Konsequenzen die verstärkte betriebliche Nutzung privater ´Konsumentenarbeit´ für das arbeitssoziologische Verständnis von ´Betrieb´ sowie von ´Arbeit´ und ´Arbeitskraft´ hat.“ Dieser Ansatz geht in Richtung Open Innovation (Chesbrough 2003) oder auch Interaktive Wertschöpfung (Reichwald/Piller 2009). Bin gespannt auf die Ergebnisse, denn die ganzen Begriffe wie Swam Intelligence, Crowdsourcing usw. können aus meiner Sicht durchaus von der Soziologie lernen. Siehe dazu auch Open Innovation, Crowdsourcing, Schwarmintelligenz – oder einfach nur Soziologie?

Die Professur für Industrie- und Techniksoziologie (Prof. Dr. Günter Voß) an der Technischen Universität Chemnitz befasst sich u.a in einem neuen Forschungsprojekt mit der Konsumentenarbeit: Zur Einbindung der Arbeitskraft in den betrieblichen Produktionsprozess. Das von der DFG geförderte Projekt läuft von November 2009 bis Oktober 2011: „Neben den für das Vorhaben zentralen empirischen Befunden ist als theoretischer Ertrag angestrebt, zu untersuchen, welche Konsequenzen die verstärkte betriebliche Nutzung privater ´Konsumentenarbeit´ für das arbeitssoziologische Verständnis von ´Betrieb´ sowie von ´Arbeit´ und ´Arbeitskraft´ hat.“ Dieser Ansatz geht in Richtung Open Innovation (Chesbrough 2003) oder auch Interaktive Wertschöpfung (Reichwald/Piller 2009). Bin gespannt auf die Ergebnisse, denn die ganzen Begriffe wie Swam Intelligence, Crowdsourcing usw. können aus meiner Sicht durchaus von der Soziologie lernen. Siehe dazu auch Open Innovation, Crowdsourcing, Schwarmintelligenz – oder einfach nur Soziologie?

Mortara/Napp/Slacik/Minshall (2009): How to implement Open Innovation?

Der im September veröffentlichte Bericht Mortara/Napp/Slacik/Minshall (2009): How to implement Open Innovation: Lessons from studying large multinational companies geht auf eine zweijährige Forschung an der University of Cambridge (UK) zurück. Obwohl der Fokus auf große, multinationale Unternehmen gelegt wurde, kann man doch grundsätzliche Erkenntnisse für die Einführung von Open Innovation gewinnen. Es wird deutlich hervorgehoben, das vier Bereiche wichtig sind: Culture, Procedures, Skills and Motivation. Der Großteil also sind weiche Faktoren und es zeigt, dass Open Innovation an sich eine Innovation darstellt, und zwar eine organisationale Innovation. Gerade diesen Punkt habe ich in meinem Vortrag auf der MCPC 2009 in Helsinki Anfang Oktober hervorgehoben: Freund, R. (2009): Multiple Competencies in Open Innovation Business Model. Siehe dazu auch Veröffentlichungen.

Forum „Open Innovation“ am 29.09.2009 am Fraunhofer IAO in Stuttgart

„Über 80 Teilnehmer diskutieren am 29. September 2009 am Fraunhofer IAO unter dem Titel »Open Innovation – Vernetzt zum Erfolg« in Stuttgart Chancen und Potenziale neuer, kooperativer und dezentraler Modelle der Wertschöpfung. Der Vodcast zeigt in einer kurzen Zusammenfassung einige Kernaussagen der Praxisvorträge von Vertretern führender Unternehmen und Ausschnitte aus der Paneldiskussion“ Der entsprechende Blogbeitrag Von Closed zu Open Innovation: Verändern die neuen Spielregeln unser Innovationsmanagement? gibt weitere Hinweise zu Open Innovation. Da ich zu dieser Zeit schon auf dem Weg nach Helsinki zur Weltkonferenz MCPC2009 war (über Vilnius, Riga und Tallinn), konnte ich an der Veranstaltung leider nicht teilnehmen. Möglicherweise ist allerdings der Schritt von Closed Innovation zu Open Innovation für viele mittelständische Unternehmen zu groß. Betrachtet man die Entwicklung in den Unternehmen von der Massenproduktion zu Lean Production/Management (KAIZEN, KVP, QM, TQM …) könnte der nächste Schritt Mass Customization sein. Durch die Öffnung des bei Mass Customization noch begrenzten Lösungsraums (Solution Space Ebene) kommt ein Unternehmen zu Open Innovation. Eine solche Entwicklung würde den Veränderungsprozess (Change Management) und die damit verbundene Änderung der Unternehmenskultur, der Kompetenzen usw. nicht überfordern. Siehe dazu auch Mass Customization und Open Innovation in Mittel- und Osteuropa oder auch Konferenzen und Veröffentlichungen.

Bemerkungen zur Plattform Starmind

Vor einiger Zeit wurde ich auf Starmind aufmerksam gemacht. „Die Vision von Starmind ist, Forschung und Innovation zu beschleunigen, in dem brillante Köpfe und Talente rund um den Globus motiviert werden, praxisorientierte Aufgaben zu lösen, die in der Wissenschaft und der Wirtschaft aktuell sind.“ An den Austausch von Waren und Dienstleistungen über Plattformen hat man sich gewöhnt, nun kommen immer mehr Plattformen zum Austausch von Ideen auf. Grundsätzlich halte ich das für eine konsequente Weiterentwicklung anderer Geschäftsmodelle. Es stellt sich natürlich dabei die Frage, wozu man zur Beantwortung von Fragen, eine abgeschottete Plattform braucht. Bietet nicht das Netz offene Möglichkeiten, Fragen zu stellen und Antworten zu erhalten? Wenn man sich die Rubrik FAQ betrachtet, liest man bei Frage 13 „Auf Starmind wirst Du für Dein Fachwissen bezahlt“ und bei Frage 15 „Als Fragenlöser kannst Du Deine Intelligenz in Geld umwandeln…“. Meine Intelligenz kann ich also über Wissen in Geld umwandeln. Ist das so? Wie Sie schon bei meinen Anmerkungen zur Plattform Atizo gelesen haben, favorisiere ich eher die Stärke der loosen Kopplungen (Granovetter 1973) die mit Hilfe der Sozialen Medien (Münker 2009) zur Wirkung kommen: Open Source, Open Innovation, Open Content … Open Q/A? Schade, dass die Gründer der Plattform Starmind nicht auf der MCPC2009 in Helsinki waren, wir hätten dort gerne darüber diskutiert. Testen Sie diese Plattformen einfach einmal aus, und machen Sie sich ein eigenes Bild.

Vor einiger Zeit wurde ich auf Starmind aufmerksam gemacht. „Die Vision von Starmind ist, Forschung und Innovation zu beschleunigen, in dem brillante Köpfe und Talente rund um den Globus motiviert werden, praxisorientierte Aufgaben zu lösen, die in der Wissenschaft und der Wirtschaft aktuell sind.“ An den Austausch von Waren und Dienstleistungen über Plattformen hat man sich gewöhnt, nun kommen immer mehr Plattformen zum Austausch von Ideen auf. Grundsätzlich halte ich das für eine konsequente Weiterentwicklung anderer Geschäftsmodelle. Es stellt sich natürlich dabei die Frage, wozu man zur Beantwortung von Fragen, eine abgeschottete Plattform braucht. Bietet nicht das Netz offene Möglichkeiten, Fragen zu stellen und Antworten zu erhalten? Wenn man sich die Rubrik FAQ betrachtet, liest man bei Frage 13 „Auf Starmind wirst Du für Dein Fachwissen bezahlt“ und bei Frage 15 „Als Fragenlöser kannst Du Deine Intelligenz in Geld umwandeln…“. Meine Intelligenz kann ich also über Wissen in Geld umwandeln. Ist das so? Wie Sie schon bei meinen Anmerkungen zur Plattform Atizo gelesen haben, favorisiere ich eher die Stärke der loosen Kopplungen (Granovetter 1973) die mit Hilfe der Sozialen Medien (Münker 2009) zur Wirkung kommen: Open Source, Open Innovation, Open Content … Open Q/A? Schade, dass die Gründer der Plattform Starmind nicht auf der MCPC2009 in Helsinki waren, wir hätten dort gerne darüber diskutiert. Testen Sie diese Plattformen einfach einmal aus, und machen Sie sich ein eigenes Bild.