Der IPMA-Standard ist – im Vergleich zu den beiden anderen bekannten Projektmanagement-Standards des Project Management Instituts (PMI) oder PINCE2 – sehr kompetenzorientiert ausgerichtet. Für Projektverantwortliche werden dazu in der Individual Competence Baseline 4.0 (ICB 4.0) die drei Dimensionen Perspective, People und Practice mit den jeweiligen Kriterien genannt. Die folgende Tabelle stellt alles übersichtlich dar.

| Perspective | People | Practice |

| Strategie | Selbstreflexion und Selbstmanagement | Projektdesign |

| Governance, Strukturen und Prozesse | Persönliche Integrität und Verlässlichkeit | Anforderungen und Ziele |

| Compliance, Standards und Regularien | Persönliche Kommunikation | Leistungsumfang und Lieferobjekte |

| Macht und Interessen | Beziehung und Engagement | Ablauf und Termine |

| Kultur und Werte | Führung | Organisation, Information und Dokumentation |

| Teamarbeit | Qualität | |

| Konflikte und Krisen | Kosten und Finanzierung | |

| Vielseitigkeit | Ressourcen | |

| Verhandlungen | Beschaffung | |

| Ergebnisorientierung | Planung und Steuerung | |

| Chancen und Risiken | ||

| Stakeholder | ||

| Change und Transformation |

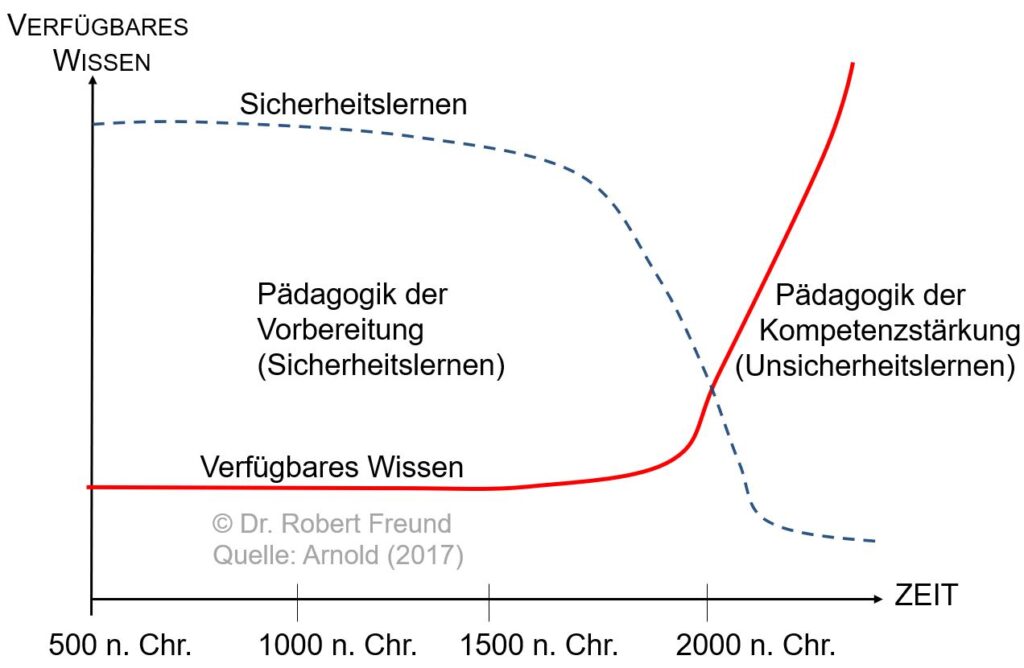

Anhand der Beschreibungen in der ICB 4.0 können Projektverantwortliche und Personalentwickler analysieren, welche Kompetenzbereiche für das jeweilige Projekt schon vorhanden sind, bzw. noch benötigt, bzw. mittel- und langfristig entwickelt werden sollten. Kompetenzen sind dabei im Vergleich zu Qualifikationen für die Projektarbeit auf allen Ebenen von großer Bedeutung, das sie (die Kompetenzen) die Selbstorganisation in einem komplexen Umfeld enthalten. Siehe dazu auch Kompetenzmanagement.

Solche Zusammenhänge thematisieren wir auch in den von uns entwickelten Blended Learning Lehrgängen, die wir an verschiedenen Standorten anbieten. Informationen zu unseren Blended Learning Lehrgängen und zu aktuellen Terminen finden Sie auf unserer Lernplattform.