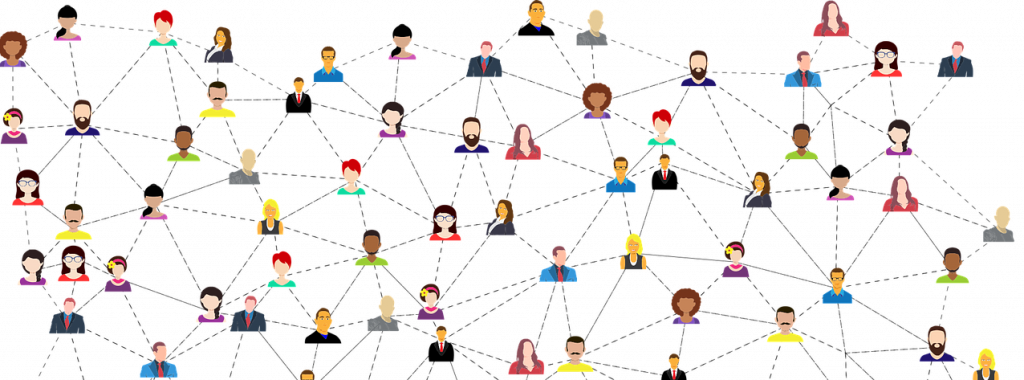

Es ist unzweifelhaft, dass Künstliche Intelligenz (KI) unsere Arbeitswelt immer stärker beeinflussen/durchdringen wird – auch das Projektmanagement. In dem Beitrag Projektmanager: Soziale Interaktionsprozesse und ihre Bedeutung für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) wurde schon deutlich, dass Projektmanager einen Großteil ihrer praktischen Projektarbeit mit sozialen Interaktionsprozessen zu tun haben. Um diesen praktischen und den eher theoretischen Teil der Projektarbeit bewältigen zu können, sind entsprechende Kompetenzen erforderlich. In der Individual Competence Baseline (ICB 4.0) der International Project Management Association (IPMA) sind unter “People” persönliche und soziale Kompetenzen genannt.

“Dies ist der Kompetenzbereich der persönlichen und sozialen Kompetenzen (im englischen kurz ‚People‘ genannt). Die in diesem Kompetenzbereich differenziert aufgeführten Einzelkompetenzen (Selbstreflexion und Selbstmanagement, Persönliche Integrität und Verlässlichkeit, Persönliche Kommunikation, Beziehungen und Engagement, Führung, Teamarbeit, Konflikte und Krisen, Vielseitigkeit, Verhandlungen, Ergebnisorientierung) schätzt die IPMA® als notwendige „People-Skills“ eines Projektmanagers ein. Dem sozialen Miteinander wird also für den Projekterfolg ein hoher Stellenwert zugesprochen. Betrachtet man in diesem Kontext die Art und Weise, in der die Interaktionsmöglichkeiten von KI-Systemen auf Algorithmen beruhen, so wird das beschränkte Potenzial der KI bzgl. der People-Skills deutlich” (Barth/Sarstedt 2024).

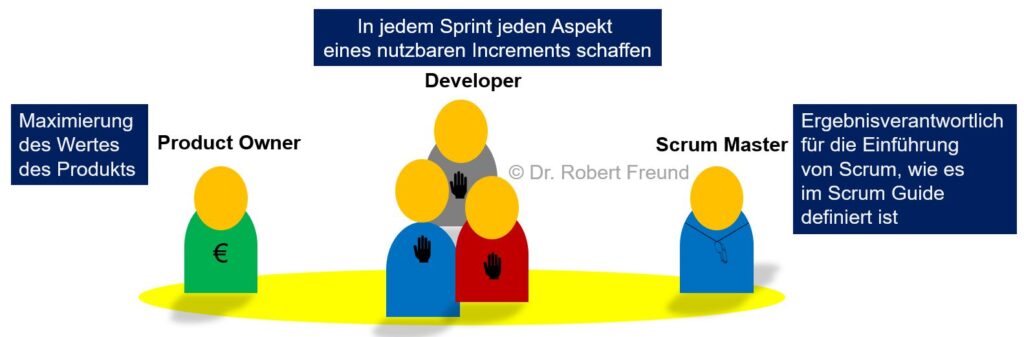

Es wird auch hier wieder deutlich, dass die heutigen KI-Systeme bei großer sozialer Komplexität noch ihre Grenzen haben. Es geht im modernen Projektmanagement nicht nur um die jeweiligen Vorgehensmodelle (plangetrieben, hybrid, agil), sondern verstärkt um das angemessene Zusammenspiel der Dimensionen soziale Komplexität, Vorgehensmodell, KI-System.

Dabei taucht wieder “Kompetenz” als Schlüsselbegriff für die Bewältigung heutiger komplexer Arbeitssituationen auf. Ich tendiere hier – abweichend vom Kompetenzverständnis der ICB 4.0 – zu einem Kompetenzverständnis das Kompetenz als Selbstorganisationsdisposition beschreibt – und zwar auf den Ebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk.

Siehe dazu auch Freund, R. (2011): Das Konzept der Multiplen Kompetenz auf den Analyseebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk.