Vier Ökonomen der US-Notenbank haben analysiert, wie es zu der Finanzmarktkrise kommen konnte. In dem Artikel Warum hat niemand die Krise kommen sehen? (Olaf Sorbeck, Handelsblatt vom 19.01.2009) steht am Ende (für manche) Erstaunliches: „Alles in allem stützt die Studie die Sicht des Yale-Ökonomen Robert Shiller. Dieser macht im Kern psychologische Faktoren wie überzogenen Optimismus für die Krise verantwortlich. ´Die Hauptursache ist die menschliche Natur´, sagt Shiller. ´Wir haben uns von den steigenden Immobilienpreisen einfach davontragen lassen.´ In der traditionellen Wirtschaftswissenschaft werden solche ´weichen´, psychologischen Faktoren kaum beachtet. Die ökonomische Unfallermittlung zeigt: Das war ein fataler Fehler.“ Es wird also Zeit, dass die weichen, psychologischen Faktoren in den Wirtschaftswissenschaften beachtet werden: Das Bild des Homo Oeconomicus hat ausgedient. Ich gehe in meinem Promotionsvorhaben der Frage nach, ob das Konzept der Multiple Kompetenz (Multiple Intelligenzen) dazu einen Beitrag leisten kann.

Vier Ökonomen der US-Notenbank haben analysiert, wie es zu der Finanzmarktkrise kommen konnte. In dem Artikel Warum hat niemand die Krise kommen sehen? (Olaf Sorbeck, Handelsblatt vom 19.01.2009) steht am Ende (für manche) Erstaunliches: „Alles in allem stützt die Studie die Sicht des Yale-Ökonomen Robert Shiller. Dieser macht im Kern psychologische Faktoren wie überzogenen Optimismus für die Krise verantwortlich. ´Die Hauptursache ist die menschliche Natur´, sagt Shiller. ´Wir haben uns von den steigenden Immobilienpreisen einfach davontragen lassen.´ In der traditionellen Wirtschaftswissenschaft werden solche ´weichen´, psychologischen Faktoren kaum beachtet. Die ökonomische Unfallermittlung zeigt: Das war ein fataler Fehler.“ Es wird also Zeit, dass die weichen, psychologischen Faktoren in den Wirtschaftswissenschaften beachtet werden: Das Bild des Homo Oeconomicus hat ausgedient. Ich gehe in meinem Promotionsvorhaben der Frage nach, ob das Konzept der Multiple Kompetenz (Multiple Intelligenzen) dazu einen Beitrag leisten kann.

Vortrag am 01.12.2008 im Rahmen meines Promotionskollegs

Wie schon angekündigt (Blogbeitrag), hat sich mein Promotionskolleg vom 30.11.-01.12.2008 in Wildbad Kreuth getroffen. Ich war überrascht und erfreut, dass doch so viele den weiten Weg auf sich genommen hatten, um an den Diskussionen teilzunehmen und sich mit anderen Kollegen auszutauschen. Die weiteste Anreise hatte wohl ein Teilnehmer aus der Nähe von Schwerin. Am ersten Tag hielt James W. Adams von SPRINT (Europe) einen interessanten Vortrag über den Informations- und Telekommunikationsmarkt. James W. Adams ist ein äußerst kompetenter Kenner des Marktes und ein unterhaltsamer Gesprächspartner. Am Abend hatten wir dann noch genügend Zeit, zu informellen Gesprächen. Der nächste Tag (Montag) startete mit einem Vortrag eines Kollegen, der im Januar 2009 seine Arbeit verteidigen wird. Anschließend hatte ich Gelegenheit, den Stand meiner Arbeit zu präsentieren. Mein Thema: Das Konzept der Multiplen Kompetenz auf den Analyseebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk. Der anschließenden Diskussion konnte ich entnehmen, dass ich in meiner Arbeit einen guten Schritt voran gekommen bin. Die verschiedenen Anregungen der Teilnehmer werden mir helfen, meine Arbeit weiter zu verbessern. Ziel ist es, die Dissertation im kommenden Jahr abzugeben…

Wie schon angekündigt (Blogbeitrag), hat sich mein Promotionskolleg vom 30.11.-01.12.2008 in Wildbad Kreuth getroffen. Ich war überrascht und erfreut, dass doch so viele den weiten Weg auf sich genommen hatten, um an den Diskussionen teilzunehmen und sich mit anderen Kollegen auszutauschen. Die weiteste Anreise hatte wohl ein Teilnehmer aus der Nähe von Schwerin. Am ersten Tag hielt James W. Adams von SPRINT (Europe) einen interessanten Vortrag über den Informations- und Telekommunikationsmarkt. James W. Adams ist ein äußerst kompetenter Kenner des Marktes und ein unterhaltsamer Gesprächspartner. Am Abend hatten wir dann noch genügend Zeit, zu informellen Gesprächen. Der nächste Tag (Montag) startete mit einem Vortrag eines Kollegen, der im Januar 2009 seine Arbeit verteidigen wird. Anschließend hatte ich Gelegenheit, den Stand meiner Arbeit zu präsentieren. Mein Thema: Das Konzept der Multiplen Kompetenz auf den Analyseebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk. Der anschließenden Diskussion konnte ich entnehmen, dass ich in meiner Arbeit einen guten Schritt voran gekommen bin. Die verschiedenen Anregungen der Teilnehmer werden mir helfen, meine Arbeit weiter zu verbessern. Ziel ist es, die Dissertation im kommenden Jahr abzugeben…

Einer meiner Artikel wurde gerade in Indien in einem Buch veröffentlicht

Das Buch Arunsimha, A. (Ed.) (2008): Multiple Intelligences for inspired Workplaces ist in Indien erschienen. Es enthält verschiedene Beiträge die zeigen, wie die Multiple Intelligenzen Theorie (MI Theory) in der Arbeitswelt genutzt werden kann. Besonders freue ich mich natürlich darüber, dass man mein Paper Freund, R.: Mass Customization and Multiple Intelligence in das Buch mit aufgenommen hat. Im Überblick (Overview) finden auch eine kurze Beschreibung zu meinem Artikel. Es ist das erste Mal, dass einer meiner Vorträge in Indien veröffentlicht wurde – möglicherweise ja nicht das letzte Mal. Hier ein Auszug aus der Buchankündigung:

Das Buch Arunsimha, A. (Ed.) (2008): Multiple Intelligences for inspired Workplaces ist in Indien erschienen. Es enthält verschiedene Beiträge die zeigen, wie die Multiple Intelligenzen Theorie (MI Theory) in der Arbeitswelt genutzt werden kann. Besonders freue ich mich natürlich darüber, dass man mein Paper Freund, R.: Mass Customization and Multiple Intelligence in das Buch mit aufgenommen hat. Im Überblick (Overview) finden auch eine kurze Beschreibung zu meinem Artikel. Es ist das erste Mal, dass einer meiner Vorträge in Indien veröffentlicht wurde – möglicherweise ja nicht das letzte Mal. Hier ein Auszug aus der Buchankündigung:

„MI theory that has greatly influenced the domain of education has now made a foray into the business world as a valuable lens for business leaders to view the inner world of employees. This book “Multiple Intelligences for Inspired Workplaces” showcases the role of MI in the field of business. MI is depicted as a user-friendly tool for the identification of individual skills and uncovering the mosaic of skills needed for various business applications, such as able leadership, better personnel relations, collaborative teams/creative culture, intelligent decisions, excellence, multi-skilling, multi-tasking, feel inside customer’s emotional experience and for an alignment between employee and job profile for the best fit.“

Linten, M; Prüstel, S. (2008): Kompetenz in der beruflichen Bildung: Begriff, Erwerb, Erfassung, Messung

„Die Auswahlbibliografie zum Themenkomplex „Kompetenz in der beruflichen Bildung: Begriff, Erwerb, Erfassung, Messung“ wurde aus der Literaturdatenbank Berufliche Bildung (LDBB) zusammengestellt und beinhaltet chronologisch absteigend Literaturnachweise aus den vergangenen Jahren. Bei Online-Dokumenten sind die Nachweise über die URL direkt mit den jeweiligen Volltexten verlinkt.“ Eine sehr gute Übersicht zum Thema, die zeigt, wie vielfältig der Kompetenzbegriff heute verwendet wird. In meinem Promotionsvorhaben gehe ich der Frage nach, ob es mit Hilfe der Multiplen Kompetenz (Rauner 2004) möglich ist, ein ebenenübergreifendes Modell zu entwickeln.

„Die Auswahlbibliografie zum Themenkomplex „Kompetenz in der beruflichen Bildung: Begriff, Erwerb, Erfassung, Messung“ wurde aus der Literaturdatenbank Berufliche Bildung (LDBB) zusammengestellt und beinhaltet chronologisch absteigend Literaturnachweise aus den vergangenen Jahren. Bei Online-Dokumenten sind die Nachweise über die URL direkt mit den jeweiligen Volltexten verlinkt.“ Eine sehr gute Übersicht zum Thema, die zeigt, wie vielfältig der Kompetenzbegriff heute verwendet wird. In meinem Promotionsvorhaben gehe ich der Frage nach, ob es mit Hilfe der Multiplen Kompetenz (Rauner 2004) möglich ist, ein ebenenübergreifendes Modell zu entwickeln.

„Mit dem Begriff der multiplen Kompetenz soll in Anlehnung an das Konzept der multiplen Intelligenz von Howard Gardner dem Stand der Kompetenz- und Wissensforschung Rechnung getragen werden, wonach mehrere relativ autonome Kompetenzen beim Menschen unterschieden werden können, die bei den Individuen – je nach beruflicher Sozialisation und Qualifizierung – höchst verschieden ausgeprägt sein können“ (Rauner 2004:8).

Die von mir untersuchten Ebenen sind dabei Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk. Zu diesem Aspekt und zur Verbindung des Kompetenzbegriffs mit der Intelligenzdebatte findet man allerdings in der Literaturliste nichts…

Wissen Sie, was man unter Wissensökologie versteht?

North, K. und Friedrich, P. (2007:133) erläutern den Begriff Wissensökologie in einem Buchbeitrag wie folgt: „Die Sichtweise der Wissensökologie (North, 2005) geht davon aus, dass die Rahmenbedingungen oder Kontexte zu gestalten sind, in denen Wissen sich entwickeln kann und in denen Mitarbeiter motiviert werden, geschäftseinheits- und unternehmensübergreifend Wissen zu erwerben und zu nutzen. Die Wissensökologie betont den Prozesscharakter von Wissen und die Elemente der Selbstorganisation, um in einem sich schnell verändernden Umfeld zu agieren. Organisationen werden als dynamisch lernende Systeme begriffen, die sich durch die Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt und mit sich selbst in einem kontinuierlichen Prozess erneuern (sogenannte autopoietische Systeme).“

North, K. und Friedrich, P. (2007:133) erläutern den Begriff Wissensökologie in einem Buchbeitrag wie folgt: „Die Sichtweise der Wissensökologie (North, 2005) geht davon aus, dass die Rahmenbedingungen oder Kontexte zu gestalten sind, in denen Wissen sich entwickeln kann und in denen Mitarbeiter motiviert werden, geschäftseinheits- und unternehmensübergreifend Wissen zu erwerben und zu nutzen. Die Wissensökologie betont den Prozesscharakter von Wissen und die Elemente der Selbstorganisation, um in einem sich schnell verändernden Umfeld zu agieren. Organisationen werden als dynamisch lernende Systeme begriffen, die sich durch die Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt und mit sich selbst in einem kontinuierlichen Prozess erneuern (sogenannte autopoietische Systeme).“

Einige Elemente dieser Beschreibung sind nicht neu:

- Der Kontextbezug geht aus dem konstruktivisitischen Ansatz hervor: Wissen wird konstruiert.

- Den Prozesscharakter von Wissen beschreibt das Münchner Modell auch.

- Darüber hinaus ist der Hinweis auf Selbstorganisation nicht neu, denn Erpenbeck versteht z.B. Kompetenz als Selbstorganisationsdisposition.

Dennoch ist die Bündelung der verschiedenen Punkte in dem Konstrukt Wissensökologie neu, und deshalb interessant.

Preißer, R. (2007): Methoden und Verfahren zur Kompetenzbilanzierung im deutschsprachigen Raum

Der Bericht Preißer, R. (2007): Methoden und Verfahren zur Kompetenzbilanzierung im deutschsprachigen Raum wurde erstellt im Rahmen des SkillsNet Kärnten (Entwicklungsprojekt einer Wissenslandkarte zur Koordination von Qualifikationsnachfrage und Weiterbildungsangebot). Herausgeber ist das Österreichische Institut für Bildungsforschung (öibf). Der Bericht stellt verschiedene Verfahren vor (u.a. KODE® und den PROFILPASS) und analysiert deren Stärken und Schwächen. Interessant ist dabei, dass die Verfahren doch einige Schwächen zeigen. Möglicherweise ergeben sich ja aus meinem Promotionsvorhaben weitere Erkenntnisse für ein angemessenes Modell. Wie Sie möglicherweise wissen, gehe ich von dem Konzept der Multiplen Kompetenz aus und betrachte dabei die verschiedenen Ebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk.

Der Bericht Preißer, R. (2007): Methoden und Verfahren zur Kompetenzbilanzierung im deutschsprachigen Raum wurde erstellt im Rahmen des SkillsNet Kärnten (Entwicklungsprojekt einer Wissenslandkarte zur Koordination von Qualifikationsnachfrage und Weiterbildungsangebot). Herausgeber ist das Österreichische Institut für Bildungsforschung (öibf). Der Bericht stellt verschiedene Verfahren vor (u.a. KODE® und den PROFILPASS) und analysiert deren Stärken und Schwächen. Interessant ist dabei, dass die Verfahren doch einige Schwächen zeigen. Möglicherweise ergeben sich ja aus meinem Promotionsvorhaben weitere Erkenntnisse für ein angemessenes Modell. Wie Sie möglicherweise wissen, gehe ich von dem Konzept der Multiplen Kompetenz aus und betrachte dabei die verschiedenen Ebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk.

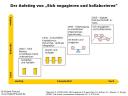

Der Aufstieg von ´sich engagieren und kollaborieren´

In dem Buch Buhse/Stamer (2008): Enterprise 2.0. Die Kunst loszulassen gibt es verschiedene interessante Artikel, unter anderem auch Tapscott, D.: Mit Enterprise 2.0 gewinnen. Darin erläutert Tapscott die Veränderungen, die Märkte und Unternehmen zwischen 1800 und 2005 erfahren haben. Dabei bedient er sich der beiden Achsen Kontrolle und Komplexität. Bitte klicken Sie auf die Grafik, um sich die Darstellung genauer anzusehen. Gut zu erkennen ist dabei, dass mit steigender Komplexität auch die Kontrollmöglichkeiten schwinden. Dennoch versuchen immer noch viele Organisationen, den neuen Herausforderungen mit alten Antworten zu begegnen. Man hört immer noch, dass Unternehmen Komplexität reduzieren wollen, als ob man sie kontrollieren könnte… Besser wäre es, Innenkomplexität zu erhöhen, also Selbstorganisation zuzulassen und lose Koppllungen (Granovetter 1973) zu fördern. Das wiederum rüttelt am Selbstverständnis vieler Manager, die nicht loslassen können/wollen. Siehe dazu u.a. auch Mainzer, K. (2008): Komplexität.

In dem Buch Buhse/Stamer (2008): Enterprise 2.0. Die Kunst loszulassen gibt es verschiedene interessante Artikel, unter anderem auch Tapscott, D.: Mit Enterprise 2.0 gewinnen. Darin erläutert Tapscott die Veränderungen, die Märkte und Unternehmen zwischen 1800 und 2005 erfahren haben. Dabei bedient er sich der beiden Achsen Kontrolle und Komplexität. Bitte klicken Sie auf die Grafik, um sich die Darstellung genauer anzusehen. Gut zu erkennen ist dabei, dass mit steigender Komplexität auch die Kontrollmöglichkeiten schwinden. Dennoch versuchen immer noch viele Organisationen, den neuen Herausforderungen mit alten Antworten zu begegnen. Man hört immer noch, dass Unternehmen Komplexität reduzieren wollen, als ob man sie kontrollieren könnte… Besser wäre es, Innenkomplexität zu erhöhen, also Selbstorganisation zuzulassen und lose Koppllungen (Granovetter 1973) zu fördern. Das wiederum rüttelt am Selbstverständnis vieler Manager, die nicht loslassen können/wollen. Siehe dazu u.a. auch Mainzer, K. (2008): Komplexität.

Ursache – Wirkung: Die intellektualistische Legende

Uns erscheint es normal, wenn immer wieder zwischen körperlichen und geistigen Aktivitäten unterschieden wird. Ja es wird sogar toleriert, wenn bei der Betrachtung körperlicher Aktivitäten (Wirkung) auf geistige Aktivitäten (Ursache) geschlossen wird. Nun gibt es allerdings auch Autoren, die das nicht so ohne weiteres hinnehmen.

Bei Ryle (1978:34-35) liest man beispielsweise folgendes: „Der entscheidende Einwand gegen die intellektualistische Legende ist also dieser. Das Erwägen von Sätzen ist selbst eine Tätigkeit, die mehr oder weniger intelligent, mehr oder weniger dumm ausgeführt werden kann. Aber wenn zur intelligenten Ausführung einer Tätigkeit eine vorhergehende theoretische Tätigkeit nötig ist, und zwar eine, die intelligent ausgeführt werden muss, dann wäre es logisch unmöglich, dass irgend jemand in diesen Zirkel eindringen könnte. Ganz allgemein gesprochen, macht die intellektualistische Legende die absurde Annahme, jede Verrichtung, welcher Art auch immer sie sei, erwerbe ihren gesamten Anspruch auf Intelligenz von einer vorausgehenden inneren Planung dieser Verrichtung.“ Siehe dazu weitaus differenzierter Neuweg, G. H. (2004): Könnerschaft und implizites Wissen.

Gerade in komplexen Systemen ist es of nicht klar, ob eine Wirkung auf eine bestimmte Ursache zurückzuführen ist. Viele hätten das gerne, um eindeutige Aussagen zu erhalten. Manche Politiker, Unternehmer, Berater, Medienvertreter usw. gaukeln den Menschen das auch oft vor, doch es stimmt in komplexen Systemen/Zusammenhängen eben oft nicht. Lösen wir uns endlich vom industriellen Mindset mit seiner „scheinbaren“ Berechenbarkeit, und „scheinbaren“ Eindeutigkeit und wenden wir uns wieder einer komplexen, allerdings eher realen und wunderschönen Wirklichkeit zu.

Kernkompetenzen als Emergenzphänomene

In der Kompetenzdebatte wird immer wieder von den Kernkompetenzen einer Organisation gesprochen. Gerade gestern habe ich dieses Thema wieder in Verbindung mit dem Verkauf der IKB Bank gehört. Der neue Käufer (Lone Star) stellte in einer Presseerklärung heraus, dass man sich auf die Kernkompetenz der IKB (Mittelstandskredite) konzentrieren will. Ich habe mich gefragt, woher diese Kernkompetenz denn kommt. Sie ist einerseits wohl eine Zuschreibung vom Markt und den Kunden, andererseits entsteht (entwickelt sich) diese Kernkompetenz. Meinhardt (2007:312) stellt dazu fest: „Die Realisierung individueller Kompetenzen im Handlungsvollzug ist die Grundlage für die Entwicklung (Emergenz), Aufrechterhaltung und ständige Weiterentwicklung von unternehmerischen Kernkompetenzen.“ Dabei stellt der Autor auch die Problematik der Übergänge von der Mikro- zur Makroebene und umgekeht dar. Geht man von der Emergenz der Kernkompetenzen aus, so „heißt das, von einer neuen Qualität zu sprechen“ (Meinhardt 2007:309). Spannend sind diese Perspektiven deshalb, weil es für Führungskräfte gleich die Frage des Umgangs mit solchen Phänomenen aufwirft: Wie managt man so verstandene Kernkompetenzen? Ist das überhaupt möglich? Siehe dazu auch Können Kompetenzen eines Unternehmens statisch und dynamisch sein?

In der Kompetenzdebatte wird immer wieder von den Kernkompetenzen einer Organisation gesprochen. Gerade gestern habe ich dieses Thema wieder in Verbindung mit dem Verkauf der IKB Bank gehört. Der neue Käufer (Lone Star) stellte in einer Presseerklärung heraus, dass man sich auf die Kernkompetenz der IKB (Mittelstandskredite) konzentrieren will. Ich habe mich gefragt, woher diese Kernkompetenz denn kommt. Sie ist einerseits wohl eine Zuschreibung vom Markt und den Kunden, andererseits entsteht (entwickelt sich) diese Kernkompetenz. Meinhardt (2007:312) stellt dazu fest: „Die Realisierung individueller Kompetenzen im Handlungsvollzug ist die Grundlage für die Entwicklung (Emergenz), Aufrechterhaltung und ständige Weiterentwicklung von unternehmerischen Kernkompetenzen.“ Dabei stellt der Autor auch die Problematik der Übergänge von der Mikro- zur Makroebene und umgekeht dar. Geht man von der Emergenz der Kernkompetenzen aus, so „heißt das, von einer neuen Qualität zu sprechen“ (Meinhardt 2007:309). Spannend sind diese Perspektiven deshalb, weil es für Führungskräfte gleich die Frage des Umgangs mit solchen Phänomenen aufwirft: Wie managt man so verstandene Kernkompetenzen? Ist das überhaupt möglich? Siehe dazu auch Können Kompetenzen eines Unternehmens statisch und dynamisch sein?

Bildungscontrolling als ein Mittel, Bildung wertzuschätzen. Ist das so?

Auf der Website Lernquotient kann man sich das Interview mit Dr. Ehlers zum Thema Bildungscontrolling als Mittel, Bildung wertzuschätzen als Podcast anhören. Auch eine Zusamenfassung im pdf-Format steht zur Verfügung. Wie Sie als Leser meines Blogs wissen, stehe ich dem Begriff „Bildungscontrolling“ skeptisch gegenüber. Ich halte es da mit Prof. Arnold (2000:26ff): „Die neuen Begriffe, wie Bildungscontrolling oder Qualitätssicherung, begreifen nicht das Wesen der Erwachsenenbildung – im Gegenteil: Sie drohen es zu verfälschen und einem trivisalisiert-mechanistischen Bild von Erwachsenenbildung Vorschub zu leisten.“ Nun findet man in dem oben erwähnten Interview selbstverständlich Hinweise darauf, dass sich der Begriff „Bildungscontrolling“ weiterentwickelt hat, die Zusammenhänge mit anderen Konstrukten werden allerdings nicht deutlich hervorgehoben (Wissen, Kompetenz usw.):

Auf der Website Lernquotient kann man sich das Interview mit Dr. Ehlers zum Thema Bildungscontrolling als Mittel, Bildung wertzuschätzen als Podcast anhören. Auch eine Zusamenfassung im pdf-Format steht zur Verfügung. Wie Sie als Leser meines Blogs wissen, stehe ich dem Begriff „Bildungscontrolling“ skeptisch gegenüber. Ich halte es da mit Prof. Arnold (2000:26ff): „Die neuen Begriffe, wie Bildungscontrolling oder Qualitätssicherung, begreifen nicht das Wesen der Erwachsenenbildung – im Gegenteil: Sie drohen es zu verfälschen und einem trivisalisiert-mechanistischen Bild von Erwachsenenbildung Vorschub zu leisten.“ Nun findet man in dem oben erwähnten Interview selbstverständlich Hinweise darauf, dass sich der Begriff „Bildungscontrolling“ weiterentwickelt hat, die Zusammenhänge mit anderen Konstrukten werden allerdings nicht deutlich hervorgehoben (Wissen, Kompetenz usw.):

„Ich bin ein Vertreter der Schule, die sagt, Bildungscontrolling ist – genau wie auch Qualitätsmanagement, da hat man sozusagen eine Parallele – der Versuch, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Kompetenz zum Unternehmenswert beitragen kann“

Handelt es sich bei dem hier propagierten Konstrukt etwa um Wissenscontrolling oder Kompetenzcontrolling? Wird Kompetenz als Fähigkeit/Fertigkeit oder als Selbstorganisationsdisposition (Erpenbeck) verstanden, bzw. eher als kontextabhängiges Konstrukt (Klieme)? Ist es der Beitrag der Bildung zum Unternehmenswert oder eher der Beitrag von Kompetenz/Wissen? Gerade weil es hier in den letzten Jahren große Veränderungen im Verständnis gab, sollte man diese Begriffe erläutern. Darüber hinaus stelle ich mir auch die Frage, ob man wirklich ein Bildungscontrolling braucht, um Bildung wertzuschätzen, wie es in dem Titel des Interviews behauptet wird. Immerhin endet der Titel nicht mit einem Fragezeichen. Der Tenor des Interviews ist eher ingenieurwissenschaftlich/betriebswirtschaftlich. Natürlich fragen Sie sich jetzt: Wie sollte man es denn dann angehen? In meinem Blog, in meiner Masterarbeit und in meinem Promotionsvorhaben finden Sie entsprechende Hinweise.