In den verschiedenen wissenschaftlichen Diskussionen geht es einerseits um die Digitalisierungsstrategie und andererseits um die Aufgabenkomplexität. Die folgende Übersicht zeigt beispielhaft, welche Zukunftsbilder sich daraus für Büros und Produktion ergeben.

| Polarisierung | Upgrading | |

| Assistenz | Angelerntenarbeit | Fach- und Wissensarbeit |

| Substitution | Vollautomatisierung | Prozessbetreuung |

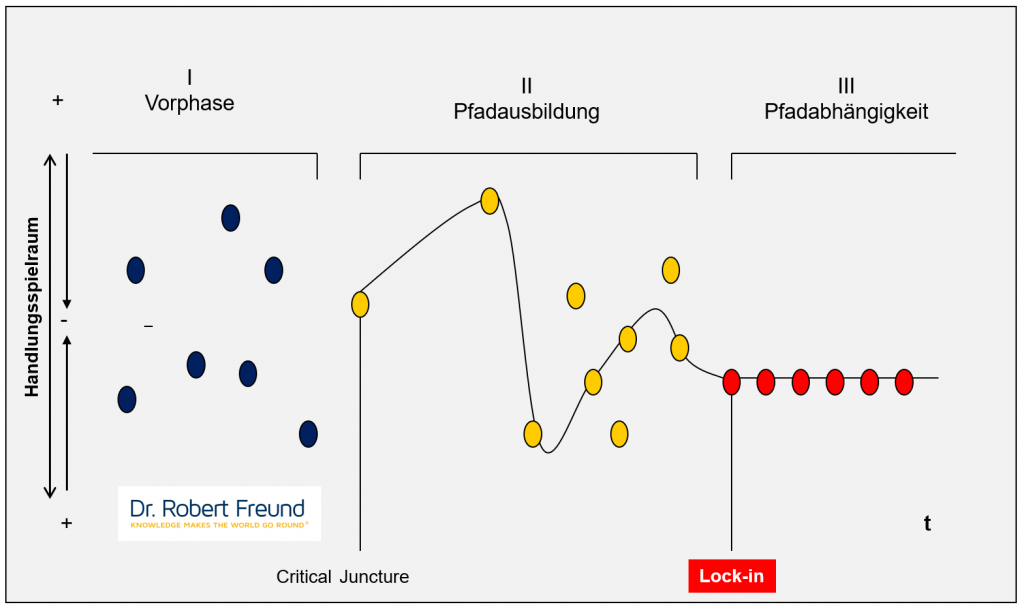

„Ausgangspunkt für die Konzeption der Zukunftsbilder sind zwei aktuelle, wissenschaftliche Diskussionen. Die erste Diskussion betrachtet die Digitalisierungsstrategie. Sie unterscheidet, ob die Digitalisierung eine Ersetzung (Substitution) menschlicher Arbeit oder eine Unterstützung des arbeitenden Menschen (Assistenz) anstrebt. Die zweite Diskussion behandelt die Entwicklung von Aufgabenkomplexität und Qualifikationen bei den Beschäftigten. Unterschieden wird zwischen Aufwertung (Upgrading) und Aufspaltung (Polarisierung)“ (Korge/Marrenbach 2018:9).

Interessant dabei ist, dass die einzelnen Zukunftsbilder gut voneinander abgrenzbar sind, und zu verschiedenen Anforderungen an die Mitarbeiter und an die Organisation führen. Weiterhin ist davon auszugehen, dass Unternehmen oftmals ein Mix der verschiedenen Arbeitsfelder zu bewältigen haben, was zu einer ambidexteren Organisation führt. Siehe dazu auch Projektmanagement: Agil, hybrid, klassisch?