In Blogbeiträgen hatte ich schon des Öfteren darüber geschrieben, dass die vielen Innovationsprogramme der Politik (EU, Deutschland, Bundesländer, Landkreise, Städte und Gemeinden) oftmals wenig Innovationen zustande bringen. Wenig bedeutet hier, Innovationen im Vergleich nicht nur zu sich selbst (Beispielsweise: Deutschland 2024 zu 2023), sondern im weltweiten Vergleich.

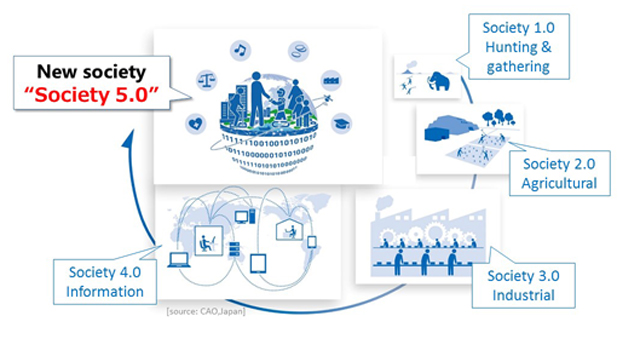

Dabei fällt auf, dass es ein entsprechendes Europäisches Innovations-Paradox gibt. Kurz zusammengefasst: Es wird viel Geld Top-Down in die Innovations-Systeme gesteckt, doch wenig umgesetzt. Denn: Forschung und Entwicklung ist nicht gleich Innovation. Siehe dazu auch Perspektiven auf Innovation: Von “eng” zu “erweitert” bis gesellschaftlich “zielgerichtet”.

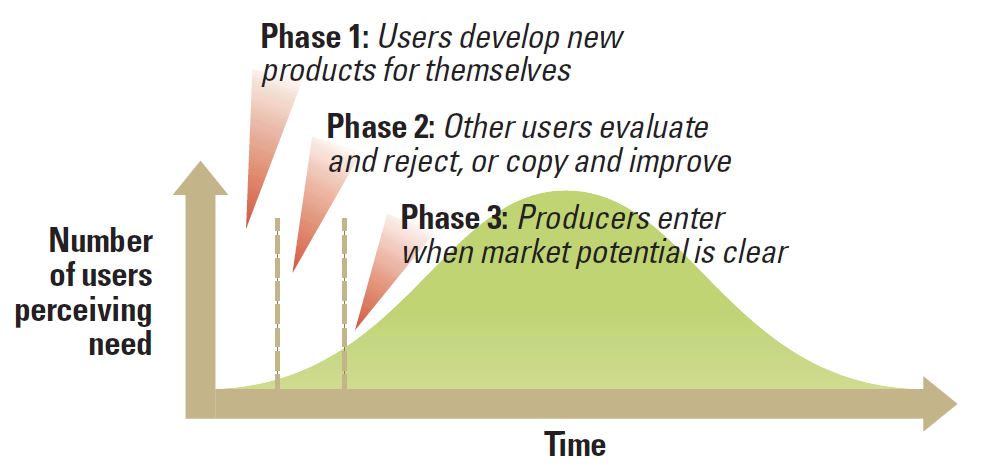

Was wäre, wenn wir Innovationen stärker Bottom-Up denken und fördern würden? Ich erspare es mir, hier auf die vielen Beispiele hinzuweisen, die Eric von Hippel und Kollegen in der Zwischenzeit zusammengetragen, wissenschaftlich analysiert, und veröffentlicht haben.

Darüber hinaus gibt es auch Initiativen, die als eine art Hybrid verstanden werden können. Gemeint ist, dass eine Organisation (möglichst Non Profit) die Rahmenbedingungen schafft, dass Innovationen Bottom Up entstehen können. Am Beispiel des UNDP, des United Nations Development Program, wird das deutlich. Unter dem Dach der UN (United Nations) hat sich das UNDP Accelerator Lab gegründet, dass weltweit lokale und regionale Innovationen Bottom Up fördert:

„The UNDP Accelerator Labs is the world’s largest and fastest learning network on wicked sustainable development challenges. Co-built as a joint venture with the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of Germany and the Qatar Fund for Development, the Network is composed of 90 Lab teams covering 115 countries and taps into local innovations to create actionable insights and reimagine sustainable development for the 21st century“ (UNDP Website, 22.08.2025).

Anmerkung: An anderer Stelle steht, dass es aktuell 89 Labs sind in 113 Ländern. Sicher kommt es bei den Zahlen immer wieder zu Veränderungen.

Aus den regionalen Aktivitäten können Muster erkannt werden, die zu einer nachhaltigen, und auf Problemlösungen für Menschen ausgerichteten Entwicklung von Innovationen führen können.