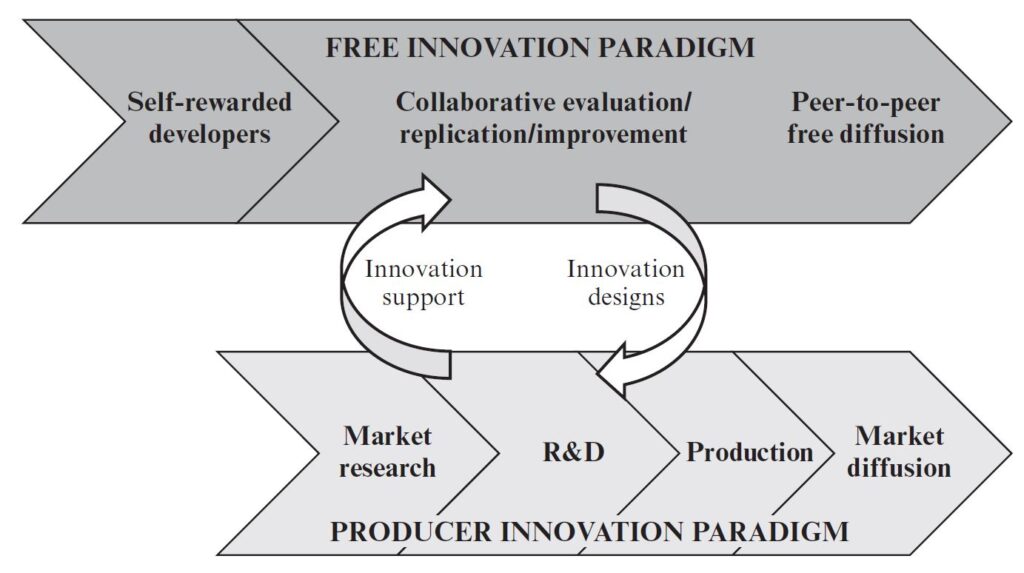

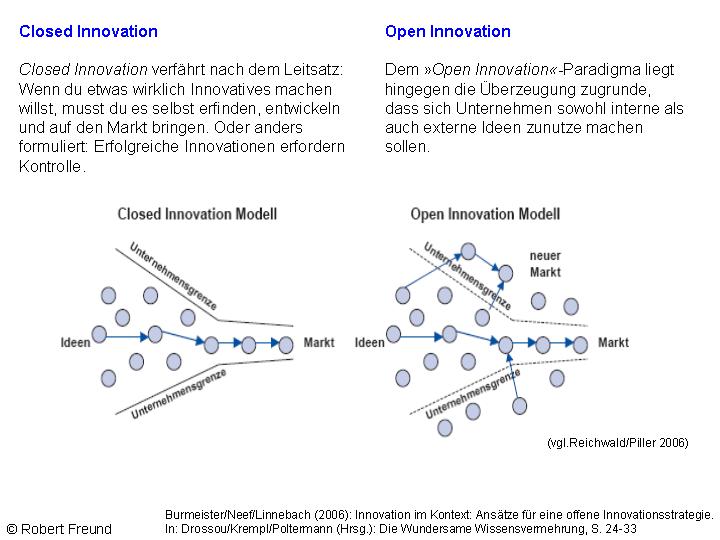

In ihrer Veröffentlichung Reichwald/Piller (2009): Interaktive Wertschöpfung. Open Innovation, Individualisierung und neue Formen der Arbeitsteilung haben die Autoren das Konzept einer Interaktiven Wertschöpfung ausführlich dargestellt. Interessant dabei ist, welches Organisationsprinzip dahinter steckt. Dazu habe ich folgendes gefunden:

„Das hinter der interaktiven Wertschöpfung stehende Organisationsprinzip wurde vom Yale-Wissenschaftler Yochai Benkler (2002, 2006) als „Commons-based Peer-Production“ bezeichnet: „Peer-Production“, das eine Gruppe Gleichgesinnter („Peers“) gemeinschaftlich ein Gute produziert, „Commons-based“, da das Ergebnis der Allgemeinheit zur Verfügung steht und auf offenem Wissen („Commons“) basiert. Die Idee der interaktiven Wertschöpfung baut auf der Commons-based Peer-Production auf, erweitert diese aber um einen Rahmen, in dem ein fokales Unternehmen diesen Prozess anstößt, moderiert oder unterstützt – genau wie wir es bei Threadless oder Innocentive gesehen haben“ (Reichwald, R.; Möslein, K. M.; Piller, F. T. (2008): Interaktive Wertschöpfung – Herausforderungen für die Führung. In: Buhse, W.; Stamer, S. (Hrsg.) (2008): Die Kunst, Loszulassen Enterprise 2.0. S. 99-122).

Basis ist also eine (Interaktive) Wertschöpfung, die darauf ausgerichtet ist, gemeinschaftlich Produkte zu erschaffen, die dann der Allgemeinheit zur Verfügung steht (nach Benkler).

Die von den Autoren propagierte „Interaktive Wertschöpfung“ soll darauf aufbauen, doch schränkt sie durch den Fokus auf Unternehmen das zugrunde liegende Organisationsprinzip einer Commons-based-Peer-Produktion eher ein.

Mit den heutigen technologischen Möglichkeiten ist es einzelnen Usern, und deren vernetzten Peers möglich, Produkte und Dienstleistungen für die Allgemeinheit zu entwickeln und selbst anzubieten. Dabei müssen diese User nicht zwangsläufig mit Unternehmen kooperieren, da die Transaktionskosten im gesamten Prozess in den letzten Jahrzehnten drastisch gesunken sind. Siehe dazu auch

Eric von Hippel (2017): Free Innovation

Eric von Hippel (2005): Democratizing Innovation

MCP-Konferenz im September 2026 in Balatonfüred, Ungarn