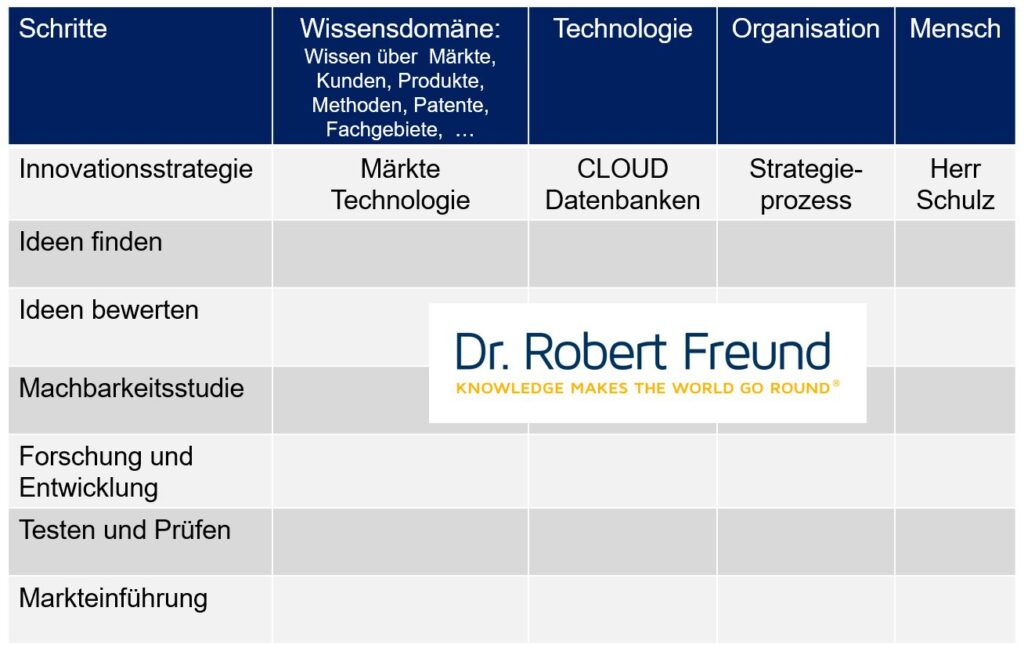

In dem Artikel North, K; Maier, R. (2018): Wissen 4.0 – Wissensmanagement im digitalen Wandel gehen die Autoren von der Annahme aus, dass die Wissensproduktion genau so wie Arbeit (Arbeit 1.0 bis Arbeit 4.0) in Wissen 1.0 bis 4.0 aufgeteilt werden kann. Dabei erweitern sie das Konstrukt der Wissenstreppe in eine Wissenstreppe 4.0.

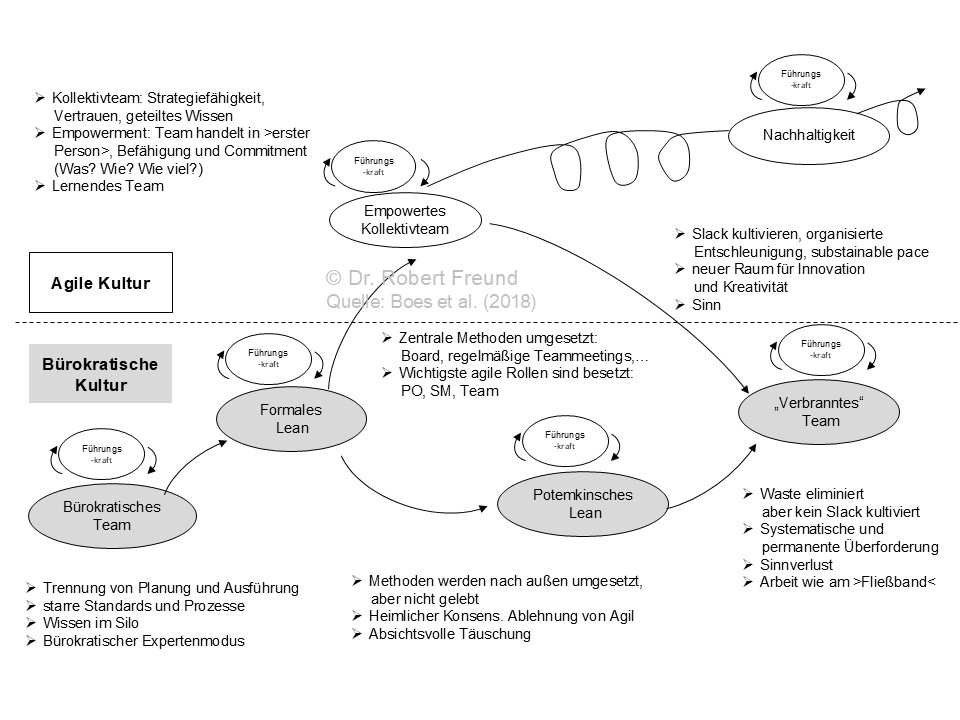

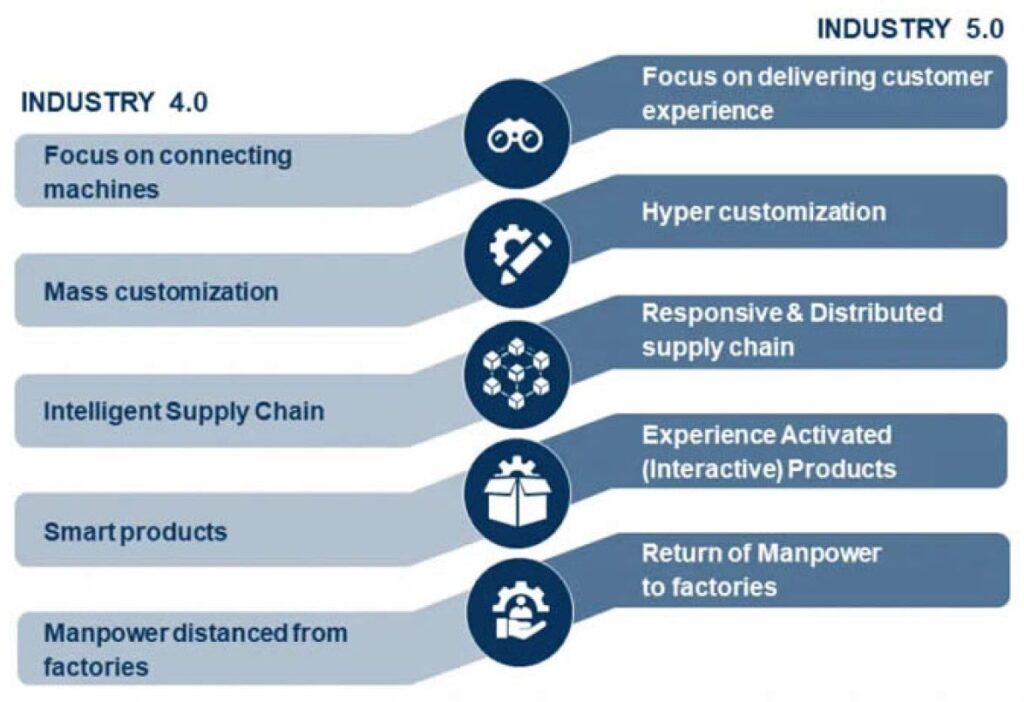

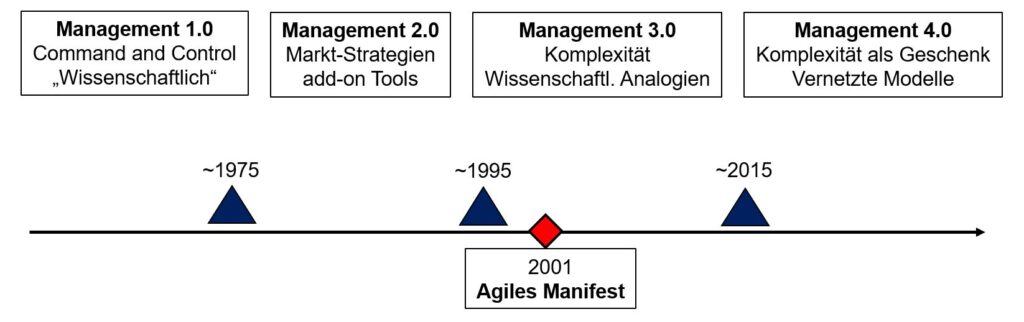

Ähnlich kann auch für das Management argumentiert werden (siehe Abbildung), das sich von einem Management 1.0 (Command and Control, wissenschaftlich) zum Management 2.0 (Markt-Strategien, add on Tools) weiterentwickelt hat, und über das Management 3.0 Komplexität, wissenschaftliche Analogien) zu Management 4.0 (Komplexität als Geschenk, vernetzte Modelle) weiterentwickelt hat. Dabei ist zu beachten, dass in Organisationen oftmals Arbeit 1.0-4.0 und Management 1.0-4.0 vorhanden sind.

Wie in der Abbildung weiterhin zu erkennen ist, stellt das Agile Manifest (Manifest für agile Softwareentwicklung) aus dem Jahr 2001 einen Vorschlag dar, besser mit Komplexität umzugehen. Daraus ist wiederum das Framework Scrum entstanden, wobei der Begriff Scrum in einem Paper aus dem Jahr 1986 geprägt wurde.

Siehe dazu auch Agiles Projektmanagement und das Agile Manifest – passt das wirklich zusammen?