Wenn wir von Lernen sprechen, weiß scheinbar jeder, was gemeint ist. Alle reden mit, wenn es ums Lernen geht, doch kaum jemand weiß, was man unter Lernen versteht und was Lernen ausmacht. Lernen wird in der Schule, an Universität oder möglicherweise noch ein wenig im Beruf verortet.

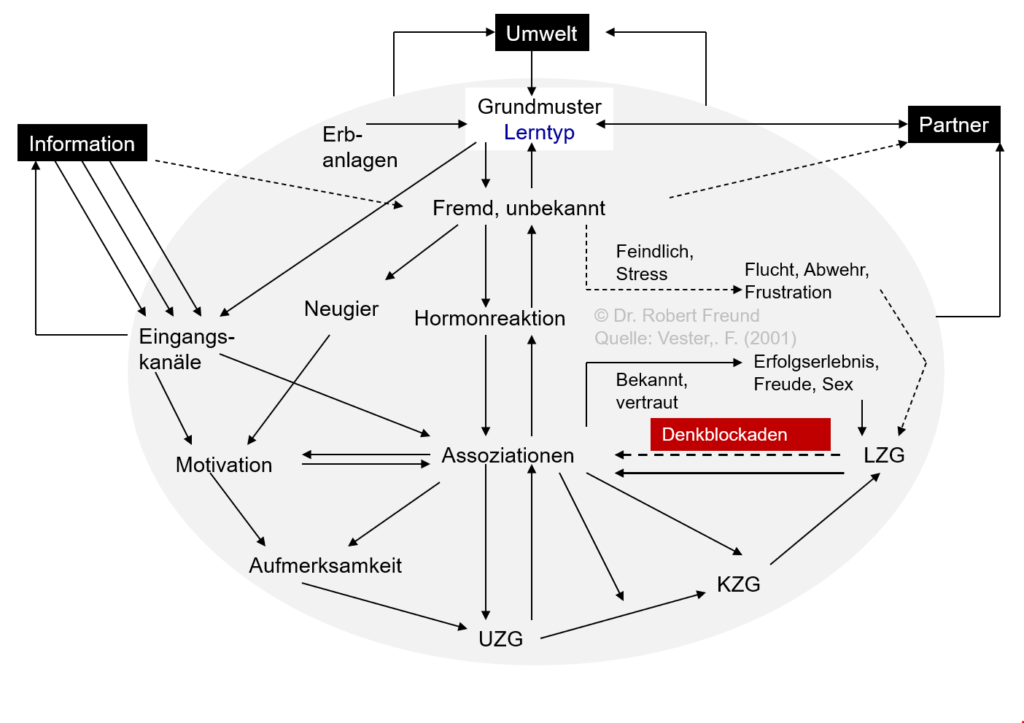

Dass Lernen aufgrund der Informationen aus der Umwelt permanent stattfindet, und dass Lernen ein sehr komplexes Netzwerk darstellt, ist für viele möglicherweise eine kleine Überraschung.

Frederic Vester, der das vernetzte Denken in komplexen Systemen immer wieder propagiert hat, hat versucht, Lernen in seinen Grundzügen zu visualisieren. In der Abbildung wird deutlich, dass es sich hier um eine grobe und vereinfachende Darstellung des sehr vielfältigen und vernetzten Prozess des Lernens handelt.

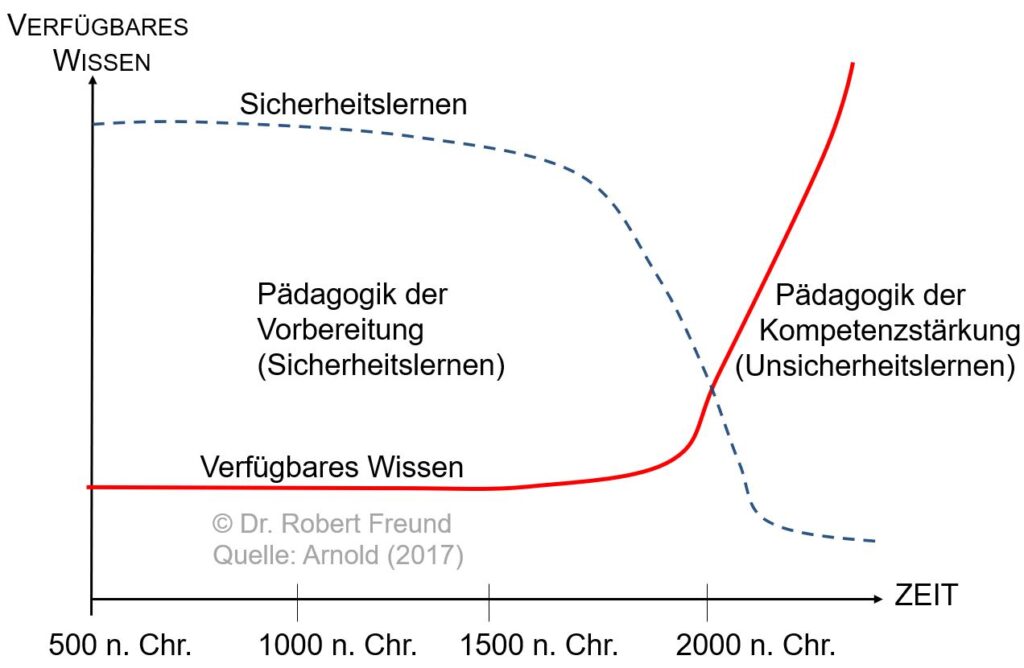

Dennoch wird deutlich, dass Lernen nicht so einfach gesteuert werden kann, wie eine triviale Maschine, denn der Mensch ist eher ein nicht-triviales System. Die Erwachsenenbildung hat – Dank Arnold, R. – schon früh erkannt, dass man den Lernprozess nur ermöglichen kann, und schlägt folgerichtig dazu eine Ermöglichungsdidaktik vor.

Diese Erkenntnis sollten sich auch Unternehmen zu Nutze machen, die sich als Lernende Organisation verstehen und Lernen auf der individuellen Ebene, der Teamebene, der Organisationalen Ebene und der Netzwerkebene betrachten müssen. Doch: Welche Führungskraft versteht schon etwas von Lernprozessen? Siehe dazu auch

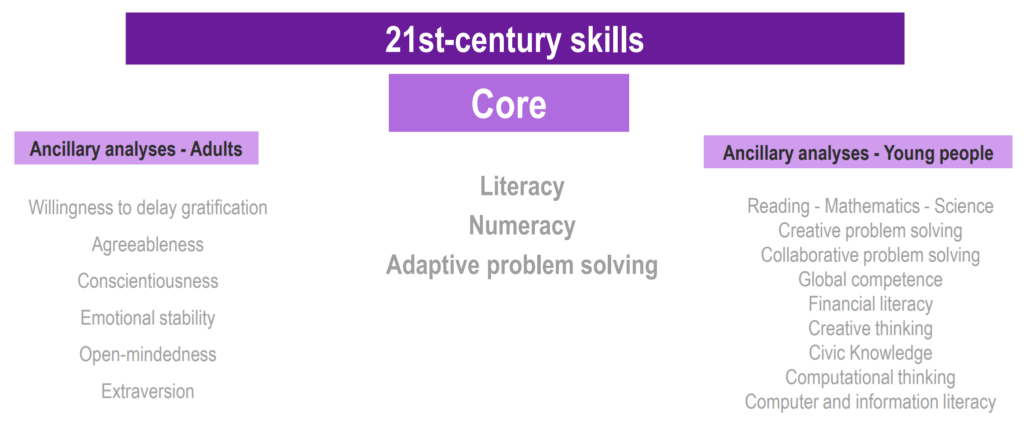

Agiles Lernen und selbstorganisierte Kompetenzentwicklung.

Künstliche Intelligenz macht Lebenslanges Lernen zur Pflicht.

Organisation und Lernen – ein immer noch schwieriges Thema. Warum eigentlich?

Lernende Organisation oder Organisationales Lernen?