In der aktuellen Bitkom-Studie (2022): Weiterbildung im Kontext aktueller Herausforderungen und Trends wird herausgestellt, dass „Weiterbildung auch in Krisenzeiten ein wichtiges Investment“ sei. Die Studie kann auf der Seite angefordert werden. Bevor ich auf den Begriff „Investment“ noch einmal eingehe, möchte ich die in der Studie zusammenfassten Erkenntnisse widergeben (ebd.):

Fachkräftemangel ist die größte Herausforderung für Unternehmen.

Berufstätigen ist Weiterbildung essenziell wichtig.

Weiterbildungsbudgets sind krisenfest.

Individualisierte Weiterbildungsformate gewinnen an Bedeutung.

Beurteilung des Lernerfolgs.

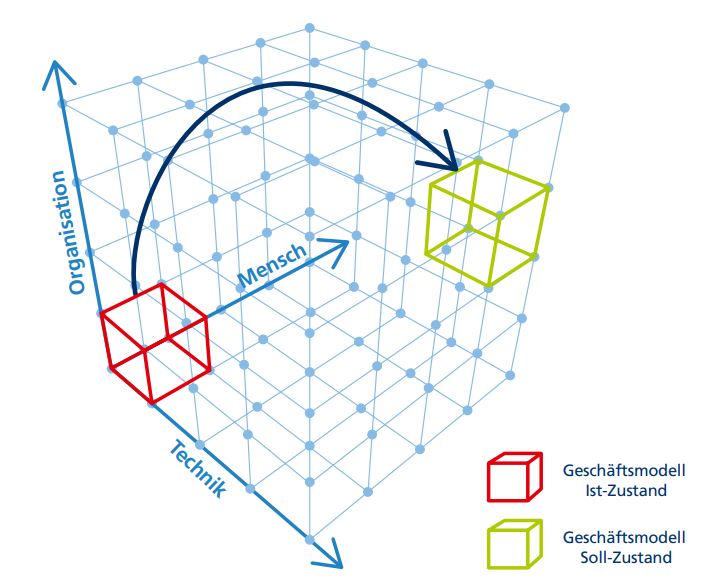

Die Erkenntnisse sind jetzt nicht wirklich überraschend, da es in einem sich stark verändernden Umfeld (VUCA) wichtig ist, sich neues Wissen und Kompetenzen anzueignen. Das geschieht über Lernen, auf der individuellen Ebene, der Teamebene, der organisationalen Ebene und der Netzwerkebene. Die Frage ist hier nur, wie wird gelernt, bzw. wie wird das Lernen ermöglicht? In dem vom Fraunhofer Institut vorgeschlagenen Würfel zur Transformation in Unternehmen wird deutlich, dass die Dimensionen Mensch, Organisation und Technik angemessen berücksichtigt werden müssen.

Ob die darin enthaltene berufliche Weiterbildung ein Investment darstellt, möchte ich allerdings infrage stellen. Investment steht laut Wikipedia für Investition oder Kapitalanlage. Dies bedeutet, dass Finanzmittel in Anlagevermögen überführt wird. Ist das bei einer Weiterbildung der Fall? Ich bin kein Experte für diese Finanz-Themen, doch wird m.E. Weiterbildung in der (industriellen) Bilanzierung als Kosten verbucht. In einer Wissensbilanz (Made in Germany) sieht das schon anders aus …

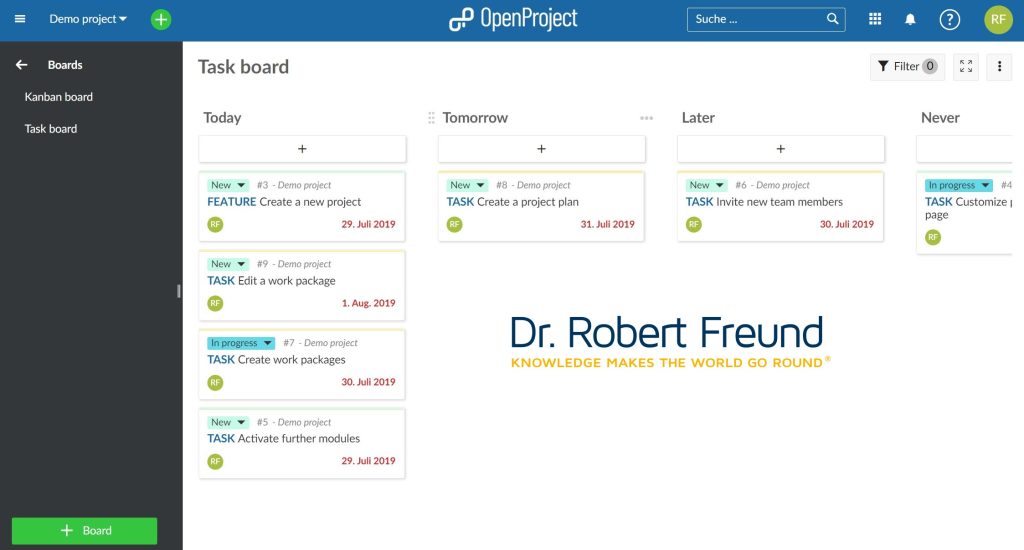

Informationen zu unseren Weiterbildungsangeboten, und zu aktuellen Terminen, finden Sie auf unserer Lernplattform.