Innovationen sind für eine Gesellschaft, und hier speziell für marktorientierte Organisationen wichtig, um sich an ein verändertes Umfeld anzupassen (inkrementelle Innovationen), bzw. etwas ganz Neues auf den Markt zu bringen (disruptive Innovationen).

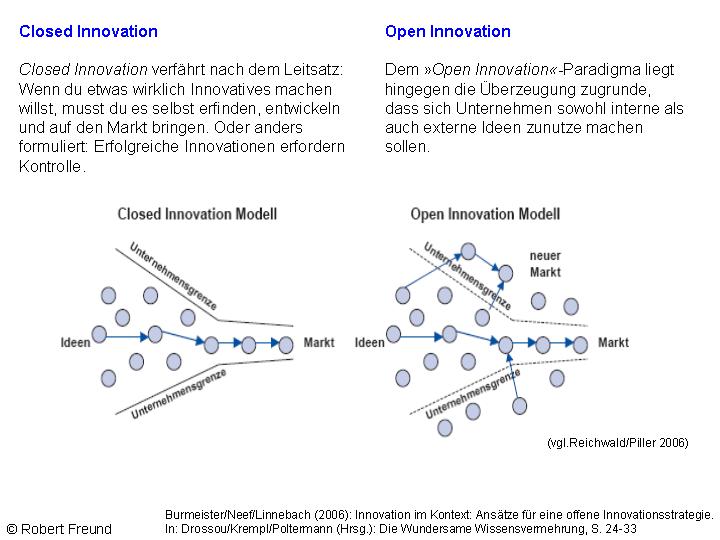

Organisationen können solche Innovationen in einem eher geschlossenen Innovationsprozess (Closed Innovation) oder in einem eher offenen Innovationsprozess (Open Innovation) entwickeln.

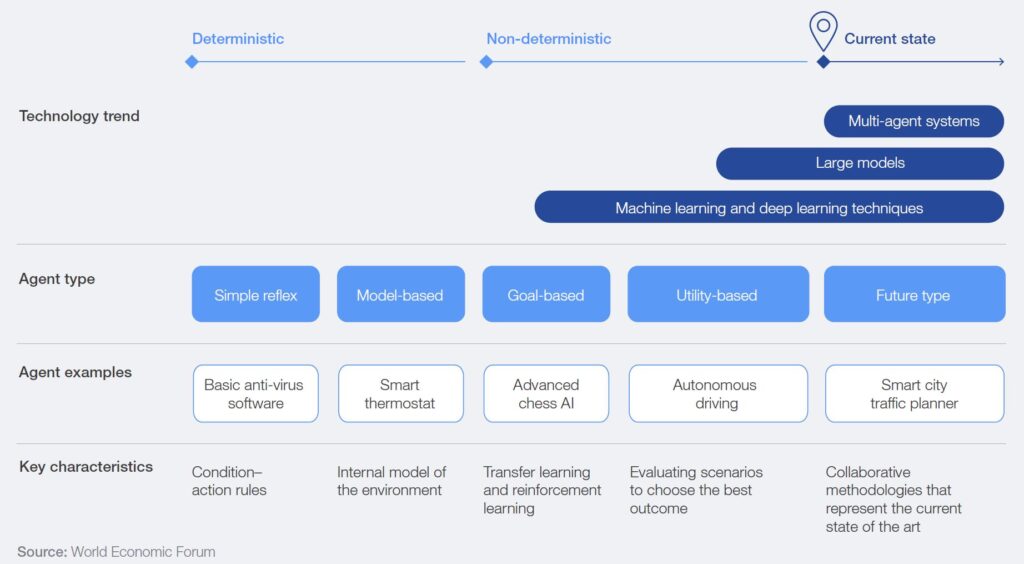

Darüber hinaus können die Innovationen von Menschen (People Driven) oder/und von Technologie (Data Driven) getrieben sein. Aktuell geht es in vielen Diskussionen darum, wie Künstliche Intelligenz (AI: Artificial Intelligence) und die damit verbundenen Trainingsdaten (LLM: Large Language Models) im Innovationsprozess genutzt werden können.

Im einfachsten Fall würde sich eine Organisation den Innovationsprozess ansehen, und in jedem Prozessschritt ein Standard-KI-Modell wie ChatGpt, Gemini, Bart usw. nutzen. Die folgende Tabelle stellt das grob für einen einfachen Innovationsprozess nach Rogers (2003) dar:

| Opportunity identification and idea generation | Idea evaluation and selection | Concept and solution development | Commercialization launch phase |

| e.g. identifying user needs, scouting promising technologies, generating ideas; | e.g. idea assessment, evaluation | e.g. prototyping, concept testing | e.g. marketing, sales, pricing |

| ChatGPT, Gemeni, etc. | ChatGPT, Gemini, etc. | ChatGPT, Gemini, etc. | ChatGPT, Gemini, etc. |

Dieser Ansatz könnte als One Size fits all interpretiert werden: Eine Standard-KI für alle Prozessschritte.

Dafür sprechen verschiedene Vorteile:

– Viele Mitarbeiter haben sich schon privat oder auch beruflich mit solchen Standard-KI-Modelle beschäftigt, wodurch eine relativ einfache Kompetenzentwicklung möglich ist.

– Die kommerziellen Anbieter treiben AI-Innovationen schnell voran, wodurch es fast „täglich“ zu neuen Anwendungsmöglichkeiten kommt.

– Kommerzielle Anbieter vernetzen KI-Apps mit ihren anderen Systemen, wodurch es zu verbesserten integrierten Lösungen kommt.

Es gibt allerdings auch erhebliche Nachteile:

– Möglicherweise werden auch andere Organisationen/Wettbewerber so einen Ansatz wählen, sodass kaum ein grundlegendes Alleinstellungsmerkmal erzielt werden kann.

– Kritisch ist auch heute noch, ob es sich bei den verwendeten Trainingsdaten (Large Language Models) nicht um Urheberrechtsverletzungen handelt. Etliche Klagen sind anhängig.

– Weiterhin können die für Innovationen formulierte Prompts und Dateien durchaus auch als Trainingsdaten verwendet werden.

– Die LLM sind nicht transparent und für alle zugänglich, also sie sind keine Open Source AI, auch wenn das von den kommerziell betriebenen KI-Modellen immer wieder suggeriert wird.

– Organisationen sind anhängig von den Innovationsschritten der kommerziellen Anbieter.

– Die Trainingsdatenbanken (Large Language Models) werden immer größer und damit natürlich auch teurer.

– Nicht zuletzt ist unklar, wie sich die Kosten für die kommerzielle Nutzung der KI-Apps in Zukunft entwickeln werden – eine gerade für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) nicht zu unterschätzende Komponente.

Gerade kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sollten die genannten Vorteile und Nachteile abwägen und überlegen, wie sie Künstliche Intelligenz in ihrem Innovationsprozess nutzen wollen.

In unserem Blog werde ich in der nächsten Zeit weitere Möglichkeiten aufzeigen.