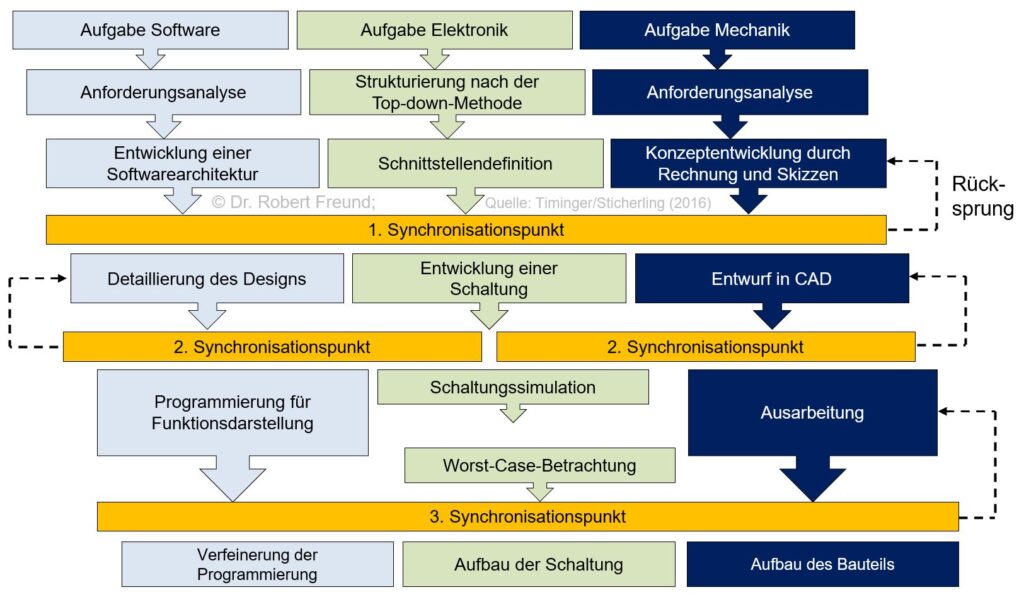

In der Mechatronik geht es um Mechanik und Elektronik. Hinzu kommen heute fast immer auch Softwareelemente. Jeder einzelne Bereich ist schon schwierig genug, doch ist es noch herausfordernder, alle drei Bereiche aufeinander abzustimmen.

In der Abbildung sind die drei Bereiche mit ihren Entwicklungsschritten zu erkennen (farbliche Unterscheidung). Hinzu kommen jetzt noch geforderte Synchronisationspunkte, an denen alles zu einem bestimmten Zeitpunkt aufeinander abgestimmt wird. Dazu gehört auch, dass es von einem Synchronisationspunkt aus nicht weiter, sondern noch einmal zurück geht.

In einem eher plangetriebenen Projektmanagement ist es nicht einfach, alles zu koordinieren, da alle drei Stränge im zeitlichen Ablauf sehr unterschiedlich sein können.

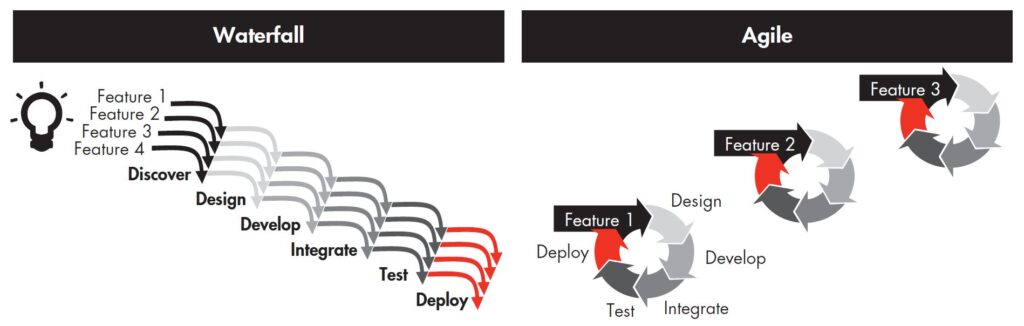

Möglicherweise ist es bei einen größeren Dynamik (Komplexität) im Innovationsprozess besser, alles auf ein agiles, bzw. hybrides Vorgehensmodell umzustellen: Feature 1 > Feature 2 > Feature 3 etc. Siehe dazu auch Waterfall-Agile: Unterschiedliches Erarbeiten von Features.