Vor der 4. MCP-CE 2010 (23.-24.09.2010) haben wir einen Workshop zu Mass Customization (und Open Innovation) (13.12.2013 Link nicht mehr aktiv) durchgeführt. Gastgeber war die Chamber of Commerce Novi Sad, unterstützt durch die GTZ (Deutschland). Eingeladen wurden Unternehmen, die sich von den klassischen Ansätzen (Massenproduktion oder Einzelfertigung) weiter in Richtung Mass Customization orientieren. Der Druck aus Asien (Stichwort: China) nimmt auch in Osteuropa zu. Was bleibt ist, neue Wege zu gehen, die da heißen können Mass Customization und Open Innovation. Den einleitenden Vortrag habe ich zu Mass Customization and Open Innovation (Basics) gehalten. Weitere Themen waren aufeinander gut abgestimmt, so dass die Unternehmen Anregungen für die tägliche Praxis mitnehmen konnten. Möglicherweise ergibt sich aus diesem ersten Angebot eine Workshopserie für Mittel- und Osteuropa.

Frank Piller informiert in seinem Blog über die MCP-CE 2010

Prof. Frank Piller von der RWTH Aachen informiert in seinem Blog über die MCP-CE 2010, die vom 22.-24.09.2010 in Novi Sad (Serbien) statt findet. Ich erinnere mich gerne daran, dass wir Frank sogar als Keynote auf der zweiten MCP-CE (2006) in Rzeszow/Polen begrüßen durften. Es ist schön, wenn ein so renommierter Wissenschaftler unsere Aktivitäten in Mittel- und Osteuropa unterstützt, denn es gibt doch immer noch viele Forscher und Manager die Vorbehalte gegenüber dieser Region Europas haben. Frank Piller: „I am personally very happy about these regional MCP conferences…“ Eine Konferenz wie die MCP-CE 2010 in Novi Sad kann dazu beitragen, dass sich Wissenschaftler und Manager aus verschiedenen Ländern der Region zum Dialog treffen – auch das ist ein wichtiges Ziel der Konferenz.

Prof. Frank Piller von der RWTH Aachen informiert in seinem Blog über die MCP-CE 2010, die vom 22.-24.09.2010 in Novi Sad (Serbien) statt findet. Ich erinnere mich gerne daran, dass wir Frank sogar als Keynote auf der zweiten MCP-CE (2006) in Rzeszow/Polen begrüßen durften. Es ist schön, wenn ein so renommierter Wissenschaftler unsere Aktivitäten in Mittel- und Osteuropa unterstützt, denn es gibt doch immer noch viele Forscher und Manager die Vorbehalte gegenüber dieser Region Europas haben. Frank Piller: „I am personally very happy about these regional MCP conferences…“ Eine Konferenz wie die MCP-CE 2010 in Novi Sad kann dazu beitragen, dass sich Wissenschaftler und Manager aus verschiedenen Ländern der Region zum Dialog treffen – auch das ist ein wichtiges Ziel der Konferenz.

MCP-CE 2010: Konferenz zu Mass Customization and Open Innovation in Mittel- und Osteuropa

Die MCP-CE 2010 ist die vierte Konferenz in einer Konferenzserie, die von mir initiiert wurde und 2004 in Rzeszow/Polen begann. Gastgeber ist in diesem Jahr die Universität Novi Sad in Serbien: Konferenz-Programm. Am 22.09.2009 haben wir zunächst einen Workshop für Unternehmen, die sich über Mass Cuatomization und Open Innovation informieren wollen. An den Konferenztagen (23.09. und 24.09.2010) werden dann insgesamt 29 Paper präsentiert und diskutiert. Ganz besonders freue ich mich, dass Prof. Cipriano Forza (Italien) am ersten Tag einen Vortrag zu aktuellen Trends halten wird (Detailliertes Programm). Ein wichtiges Element der Konferenz ist, dass es viele Möglichkeiten für den informellen Austausches gibt: Pre-Conference Meeting, Gala Dinner und gemeinsame Fahrt in den Fruska Gora Nationalpark sind hier stellvertrend genannt. Ich freue mich sehr auf die vielen Kollegen aus den verschiedenen Ländern und bin gespannt, welche neuen Erkenntnisse und Kontakte sich ergeben.

Die MCP-CE 2010 ist die vierte Konferenz in einer Konferenzserie, die von mir initiiert wurde und 2004 in Rzeszow/Polen begann. Gastgeber ist in diesem Jahr die Universität Novi Sad in Serbien: Konferenz-Programm. Am 22.09.2009 haben wir zunächst einen Workshop für Unternehmen, die sich über Mass Cuatomization und Open Innovation informieren wollen. An den Konferenztagen (23.09. und 24.09.2010) werden dann insgesamt 29 Paper präsentiert und diskutiert. Ganz besonders freue ich mich, dass Prof. Cipriano Forza (Italien) am ersten Tag einen Vortrag zu aktuellen Trends halten wird (Detailliertes Programm). Ein wichtiges Element der Konferenz ist, dass es viele Möglichkeiten für den informellen Austausches gibt: Pre-Conference Meeting, Gala Dinner und gemeinsame Fahrt in den Fruska Gora Nationalpark sind hier stellvertrend genannt. Ich freue mich sehr auf die vielen Kollegen aus den verschiedenen Ländern und bin gespannt, welche neuen Erkenntnisse und Kontakte sich ergeben.

Wie geht man nur mit hybriden Wertschöpfungsprozessen um?

Von der hybriden Wettbewerbsstrategie Mass Customization habe ich schon oft geschrieben. Doch was ist bitte eine hybride Wertschöpfung und wie geht man damit um? Auf diese (und weitere) Fragen gehen verschiedene Autoren in dem folgenden Werk ein, dass als Download zur Verfügung steht: Ganz/Bienzeisler (Hrsg.) (2010): Management hybrider Wertschöpfung. Potenziale, Perpektiven und praxisorientierte Beispiele. (28.01.2014 Link nicht mehr aktiv). Gleich am Anfang liest man: „Hybride Wertschöpfung entsteht, wenn sich der maximale Nutzen einer Leistung erst aus der gleichzeitigen Inanspruchnahme von Produkt und Dienstleistungsanteilen ergibt. Dies geht vielfach einher mit neunen Organisations- und Geschäftsmodellen, was das Management hybrider Wertschöpfungsformen vor neue Herausforderungen stellt“. Siehe dazu auch Reichwald/Piller (2009): Interaktive Wertschöpfung

Von der hybriden Wettbewerbsstrategie Mass Customization habe ich schon oft geschrieben. Doch was ist bitte eine hybride Wertschöpfung und wie geht man damit um? Auf diese (und weitere) Fragen gehen verschiedene Autoren in dem folgenden Werk ein, dass als Download zur Verfügung steht: Ganz/Bienzeisler (Hrsg.) (2010): Management hybrider Wertschöpfung. Potenziale, Perpektiven und praxisorientierte Beispiele. (28.01.2014 Link nicht mehr aktiv). Gleich am Anfang liest man: „Hybride Wertschöpfung entsteht, wenn sich der maximale Nutzen einer Leistung erst aus der gleichzeitigen Inanspruchnahme von Produkt und Dienstleistungsanteilen ergibt. Dies geht vielfach einher mit neunen Organisations- und Geschäftsmodellen, was das Management hybrider Wertschöpfungsformen vor neue Herausforderungen stellt“. Siehe dazu auch Reichwald/Piller (2009): Interaktive Wertschöpfung

Mass Customization in der Automobilindustrie: The CATER story

Schon Anfang 2008 und auch in 2009 habe ich über das Projekt CATER berichtet (Innovatice ICT Tools and Methods for Mass Customization of Vehicles) Es wird also mal wieder Zeit nachzuschauen, wie der aktuelle Stand ist. Das Video von Ende letzten Jahres zeit, wie man sich die Konfiguration eines massenhaft individuell hergestellen Fahrzeugs vorstellen kann (Mass Customization). Dabei ist deutlich die Begrenzung des Lösungsraums (Solution Space) zu erkennen, was ja im Gegensatz zu Open Innovation ein wesentliches Markmal von Mass Customization ist. In der letzten Zeit lag der Schwerpunkt des Projekts auf der Evaluation der gefundenen Lösungen durch Nutzer aus Europa und Asien. Einzelheiten dazu findet man in CATER project Final products Document (4.9MB). Interessant ist auch, wie diese Konfigurationen dann im Montageprozess umgesetzt werden. Die folgende Simulation zeigt diesen Vorgang im Volvo-Werk in Göteborg.

Siehe dazu auch Krise in der Automobilindustrie, 27 Millionen Autos zu viel auf dem Markt, Massenproduktion und das Toyota-Produktionssystem, das OScar-Projekt, das LEAPFROG-Projekt oder auch Freund, R. (2009): Kundenindividuelle Massenproduktion (Mass Customization) (RKW-Faktenblatt 5/2009

Mass Confusion in der Süddeutschen Zeitung

Normalerweise wollte ich nichts mehr zu den vielen Zeitungsartikel zum Thema schreiben, da ich das in meinem Blog schon zu genüge gemacht habe. Doch der Artikel Ich und Ich von Oliver Herwig (Süddeutsche Zeitung vom 02.05.2010) lässt mir keine andere Wahl… Die Überschrift des Artikels wird noch durch folgende Zeile ergänzt: Personalisierte Konsumgüter. Also, so sollte man meinen, geht es um Personalization. Oder etwa doch um Customization? Im Text findet man auch den Hinweis, dass es um alles, „außer Massenware“ geht. Die dann noch benannte „muntere Kombination von Bausteinen“ lässt allerdings vermuten, dass es dem Autor um Mass Customization geht, denn hier steht ein Konfigurator im Mittelpunkt, mit dem man in einem fest definierten Lösungsraum (Solution Space) Produkte/Dienstleistungen zusammenstellen kann. Auf der zweiten (Online-) Seite erwähnt der Autor: „So entstehen, zwar dutzende von Varianten, aber doch nichts neues, dass den ´Stempel der Exklusivität´trägt“. Hallo! Schon mal was von Open Innovation gehört? Es geht nicht darum, noch mehr Möglichkeiten zu haben, sondern um die Produkte/Dienstleistungen, die jeder einzelne möchte. Auf dem Weg dorthin gibt es viele Alternativen: Personalization, Customization, Mass Customization, Open Innovation. Das sind für einen Redakteur möglicherweise schon zu viele Varianten… Wie Sie dem Text entnehmen können, bin ich über solche einfältigen Artikel (Siehe oben) verärgert, da sie den geneigten Lesern ein wirres Bild der vielfältigen Optionen aufzeigen und dadurch diese neuen Wettbewerbsstrategien blockieren. Ich kann also nicht versprechen, dass ich mich beim nächsten Artikel dieser „Qualität“ nicht wieder aufrege – auch wenn ich dann wohl nie eine Interviewanfrage erhalten werde. Siehe dazu auch Faktenblatt 2009.

Normalerweise wollte ich nichts mehr zu den vielen Zeitungsartikel zum Thema schreiben, da ich das in meinem Blog schon zu genüge gemacht habe. Doch der Artikel Ich und Ich von Oliver Herwig (Süddeutsche Zeitung vom 02.05.2010) lässt mir keine andere Wahl… Die Überschrift des Artikels wird noch durch folgende Zeile ergänzt: Personalisierte Konsumgüter. Also, so sollte man meinen, geht es um Personalization. Oder etwa doch um Customization? Im Text findet man auch den Hinweis, dass es um alles, „außer Massenware“ geht. Die dann noch benannte „muntere Kombination von Bausteinen“ lässt allerdings vermuten, dass es dem Autor um Mass Customization geht, denn hier steht ein Konfigurator im Mittelpunkt, mit dem man in einem fest definierten Lösungsraum (Solution Space) Produkte/Dienstleistungen zusammenstellen kann. Auf der zweiten (Online-) Seite erwähnt der Autor: „So entstehen, zwar dutzende von Varianten, aber doch nichts neues, dass den ´Stempel der Exklusivität´trägt“. Hallo! Schon mal was von Open Innovation gehört? Es geht nicht darum, noch mehr Möglichkeiten zu haben, sondern um die Produkte/Dienstleistungen, die jeder einzelne möchte. Auf dem Weg dorthin gibt es viele Alternativen: Personalization, Customization, Mass Customization, Open Innovation. Das sind für einen Redakteur möglicherweise schon zu viele Varianten… Wie Sie dem Text entnehmen können, bin ich über solche einfältigen Artikel (Siehe oben) verärgert, da sie den geneigten Lesern ein wirres Bild der vielfältigen Optionen aufzeigen und dadurch diese neuen Wettbewerbsstrategien blockieren. Ich kann also nicht versprechen, dass ich mich beim nächsten Artikel dieser „Qualität“ nicht wieder aufrege – auch wenn ich dann wohl nie eine Interviewanfrage erhalten werde. Siehe dazu auch Faktenblatt 2009.

MCP-CE 2010: Abgabetermin für Abstracts ist der 23.03.2010

Die vierte Konferenz zu Mass Customization, Personalization and Open Innovation in Central Europe MCP-CE 2010 findet vom 22.-24.09.2010 an der Universität Novi Sad (Serbien) statt. Schwerpunkt der Konferenz ist diesmal das Thema: „MC&OI and the Financial Crisis – Challenge and Opportunity“. Wir wollen mit Forschern und Unternehmen darüber diskutieren, wie Mass Customization und Open Innovation unter dem Einfluss der aktuellen Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise zu beurteilen sind. Dabei kommt es uns darauf an, gerade die Chancen dieser neuen Wettbewerbsstrategien für Unternehmen und Organisationen in Mittel- und Osteuropa herauszuarbeiten. Sollten Sie einen theoretischen oder praktischen Beitrag zur Konferenz leisten wollen, so können sie noch bis zum 23.03.2010 ein Abstract einreichen. Als Initiator der Konferenzreihe würde ich mich darüber sehr freuen. Sollten Sie zur MCP-CE 2010 Fragen haben, so können Sie mich gerne ansprechen. Siehe auch: Fotogallerie, Paper oder auch die Google Map zum Thema.

Die vierte Konferenz zu Mass Customization, Personalization and Open Innovation in Central Europe MCP-CE 2010 findet vom 22.-24.09.2010 an der Universität Novi Sad (Serbien) statt. Schwerpunkt der Konferenz ist diesmal das Thema: „MC&OI and the Financial Crisis – Challenge and Opportunity“. Wir wollen mit Forschern und Unternehmen darüber diskutieren, wie Mass Customization und Open Innovation unter dem Einfluss der aktuellen Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise zu beurteilen sind. Dabei kommt es uns darauf an, gerade die Chancen dieser neuen Wettbewerbsstrategien für Unternehmen und Organisationen in Mittel- und Osteuropa herauszuarbeiten. Sollten Sie einen theoretischen oder praktischen Beitrag zur Konferenz leisten wollen, so können sie noch bis zum 23.03.2010 ein Abstract einreichen. Als Initiator der Konferenzreihe würde ich mich darüber sehr freuen. Sollten Sie zur MCP-CE 2010 Fragen haben, so können Sie mich gerne ansprechen. Siehe auch: Fotogallerie, Paper oder auch die Google Map zum Thema.

Kinderschuhe passen nicht, helfen da neue Größennormen?

Im Zug habe ich gestern den Beitrag Kleine Füße, große Sorgen (Magdalena Hamm, Die Zeit Nr. 8 vom 18.02.2010, S. 32) gelesen. Darin verweist die Autorin auf eine aktuelle österreichische Studie zu Kinderschuhen. Es überrascht allerdings wenig, dass „die ausgezeichnete Schuhgröße von der tatsächlichen Innenlänge der Schuhe“ abweicht. Darüber hinaus erfährt man, dass sich die Schuhindustrie an dem Pariser Strich orientiert, um die Leistenlänge zu bestimmen und dass es keine EU-weit verbindlichen Normen gibt. Daraus schlussfolgert die Autorin: „Es fehlt eine verbindliche Größennorm“. Das ist aus meiner Sicht Unsinn. Es fehlt keine neue Norm, sondern es fehlen Unternehmen, die Schuhe massen-individuell produzieren (Mass Customization). Siehe dazu Schuhe für das 21. Jahrhundert? Warum nicht gleich richtig? oder Was hat der Ballenbreitengrad mit Mass Customization zu tun? oder Kennen Sie das DOROTHY-Projekt? oder Size Germany – brauch man diese Messungen? oder … Ich habe dazu schon viele Beiträge geschrieben und auf Konferenzen gesehen, dass es in Europa viele entsprechende Projekte gibt. Es ist wirklich schade (ärgerlich), dass Redakteure einfach Meldungen von Studien übernehmen und daraus platte Konsequenzen ziehen, die nicht mehr zeitgemäß sind. Ein wenig mehr Recherche wäre angebracht und dem Anspruch von Die Zeit angemessen. Um es noch einmal hervorzusheben: Es geht darum, individuelle Schuhe zu Preisen auf den Markt zu bringen, die denen eines massenhaft produzierten Standardschuhs entsprechen. Das folgende Video aus dem Jahr 2007 soll daher nur die prinzipielle Vorgehensweise deutlich machen.

Becker et al (2010): Stand der Normung und Standardisierung der hybriden Wertschöpfung

Becker, J.; Beverungen, D.; Knackstedt, R.; Behrens, H.; Glauner, C.; Wakke, P.: Stand der Normung und Standardisierung der hybriden Wertschöpfung. In: Arbeitsberichte des Instituts für Wirtschaftsinformatik, WWU Münster, Nr. 126. Editors: Becker, J.; Grob, H.L.; Hellingrath, B.; Klein, S.; Kuchen, H.; Müller-Funk, U.; Vossen, G. 2010: „Ziel des vorliegenden Arbeitsberichts ist es erstens, einen Überblick über bereits bestehende Normen und Spezifikationen im Umfeld der hybriden Wertschöpfung zu geben und zweitens, neue Standardisierungspotenziale für die weitere Entwicklung dieses Forschungsfeldes aufzuzeigen und diese für nachfolgende Forschungsaktivitäten zu erschließen“ (Seite 3). Die hybride Wettbewerbsstrategie Mass Customization ist ohne eine Art Standardisierung nicht denkbar, da die verschiedenen Schnittstellen für die modularsiierten Produkte und Dienstleistungen erst den Einsatz von Konfiguratoren ermöglichen. Dennoch: Zu viel Standardisierung kann meines Erachtens auch dazu führen, dass der Übergang zu Open Innovation verpasst oder erschwert wird.

Becker, J.; Beverungen, D.; Knackstedt, R.; Behrens, H.; Glauner, C.; Wakke, P.: Stand der Normung und Standardisierung der hybriden Wertschöpfung. In: Arbeitsberichte des Instituts für Wirtschaftsinformatik, WWU Münster, Nr. 126. Editors: Becker, J.; Grob, H.L.; Hellingrath, B.; Klein, S.; Kuchen, H.; Müller-Funk, U.; Vossen, G. 2010: „Ziel des vorliegenden Arbeitsberichts ist es erstens, einen Überblick über bereits bestehende Normen und Spezifikationen im Umfeld der hybriden Wertschöpfung zu geben und zweitens, neue Standardisierungspotenziale für die weitere Entwicklung dieses Forschungsfeldes aufzuzeigen und diese für nachfolgende Forschungsaktivitäten zu erschließen“ (Seite 3). Die hybride Wettbewerbsstrategie Mass Customization ist ohne eine Art Standardisierung nicht denkbar, da die verschiedenen Schnittstellen für die modularsiierten Produkte und Dienstleistungen erst den Einsatz von Konfiguratoren ermöglichen. Dennoch: Zu viel Standardisierung kann meines Erachtens auch dazu führen, dass der Übergang zu Open Innovation verpasst oder erschwert wird.

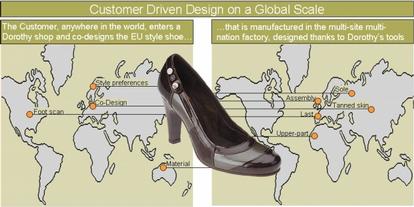

Kennen Sie das DOROTHY-Projekt?

DOROTHY steht für Design for custOmer dRiven shOes and mulTi-site factorY. Dabei ist mir allerdings ein wenig unklar, woher das H bei DOROTHY kommt… Das Projekt läuft von 2008 bis 2011 und hat folgendes Ziel: „The customer, anywhere in the world, steps in a DOROTHY shop and co-designs the EU style shoe, that is manufactured in the multi-site-nation factory, designed thanks to DOROTHY tools.“ Auf der MCPC2009 in Helsinki hatte ich Gelegenheit, mir den Vortrag Mass Customization in the footware industry: the DOROTHY project von Joanna Daaboul anzuhören. Wie der Titel schon sagt, geht es bei dem Projekt wohl um Mass Customization. Dennoch bin ich mir da nicht ganz sicher, denn es sieht für mich so aus, als ob es eher ein Open Innovation Ansatz ist. Bei Mass Customization könnte der Kunde seinen Schuh mit Hilfe eines Konfigurators zusammenstellen, müsste sich allerdings an einen definierten Lösungsraum halten (Solution Space Ebene). Bei Open Innovation steht dem Kunden ein Tool-Kit zur Verfügung, mit dessen Hilfe der Kunde seinen Schuh gestalten kann, ohne dass er an zu starke Restriktionen gebunden ist. Da ich auf der Projektwebsite nicht sehen kann, wie das Tool letztendlich aussieht, müssen wir warten, bis die ersten Ergebnisse des Projekts vorliegen. Ich bin darauf gespannt. Siehe dazu auch Schuhe für das 21. Jahrhundert? oder Was haben die großen Füße der Südafrikanerinnen mit Mass Customization zu tun?