Immer mehr Menschen nutzen Künstliche Intelligenz, um gesundheitliche oder psychologische Themen zu analysieren. Der Ratgeber ist dann also nicht der Arzt oder der Psychologe, sondern ChatGPT oder andere bekannte KI-Modelle.

Bei der Kommunikation Mensch – KI dringt die KI immer tiefer in das Profil des Menschen ein. Die Profile werden dann auch dazu genutzt, dem Nutzer zu schmeicheln.

Schmeicheln bedeutet „jemandem übertrieben und nicht ganz aufrichtig Angenehmes sagen, um dessen Gunst zu gewinnen“ (Quelle).

In einer Studie (Shomik, et al. 2026) wurden zwei Schmeicheleien unterschieden:

(1) Zustimmungsschmeichelei (agreement sycophancy) – die Tendenz von Modellen, übermäßig positive Reaktionen hervorzurufen, und

(2) Perspektivenschmeichelei (perspective sycophancy) – das Ausmaß, in dem Modelle die Sichtweise eines Nutzers widerspiegeln.

Es stellte sich daher die Frage: Verstärkt Personalisierung das Ausmaß der Schmeicheleien?

„Our results raise the question of whether some personalization approaches may amplify sycophancy. Prior work often attributes sycophancy to preference alignment, since users prefer responses that are affirmative or aligned with their perspective. Yet in aligned models, we find that user memory profiles are associated with further increases in agreement sycophancy, and that contexts providing more information about the user drive perspective sycophancy“

Source: Shomik, et al. (2026): Interaction Context Often Increases Sycophancy in LLM | PDF

Es wurde also in der Studie klar, dass Nutzerprofile eher Zustimmungsschmeicheleien, und Kontextinformationen eher Perspektivenschmeichelei verstärken. Egal welches Element man also betrachtet, Schmeicheleien verstärken sich wohl mit der Zeit.

Bei diesen Entwicklungen stehen wir noch am Anfang, doch deutet sich schon jetzt ein entsprechender Klärungsbedarf an: Wie können Personalisierung und Schmeicheleien ausbalanciert werden? Siehe dazu auch

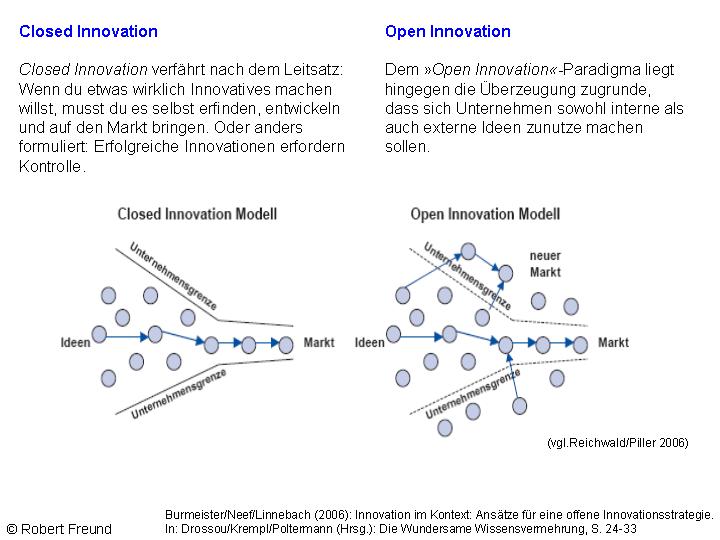

– Mit Künstlicher Intelligenz und Online-Daten von Verbrauchern können (auch eigene) Produkte direkt entwickelt werden

– Aufmerksamkeit: The global attention deficit disorder