In dem turbulenten Unternehmensumfeld ist es von entscheidender Bedeutung, für neue Problemstellungen neue Antworten und Ideen zu entwickeln – kreativ zu sein. Mit alten Ideen werden die neuen komplexen Probleme nicht lösbar sein, Es ist daher gut, sich klar zu machen, wie die Kreativität im Unternehmen entsteht, und wie sie gefördert werden kann.

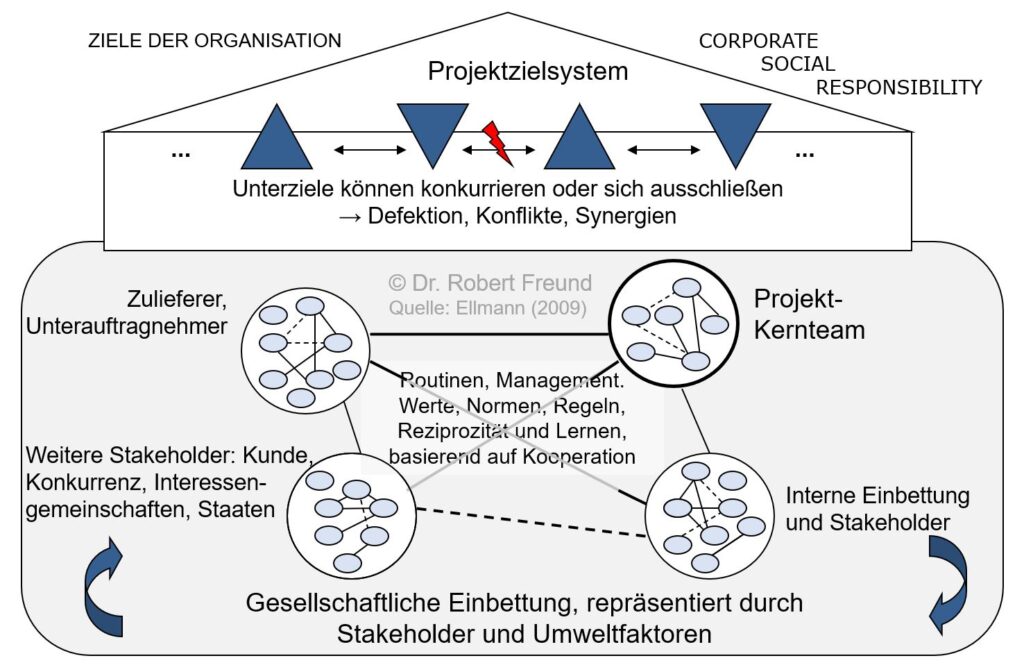

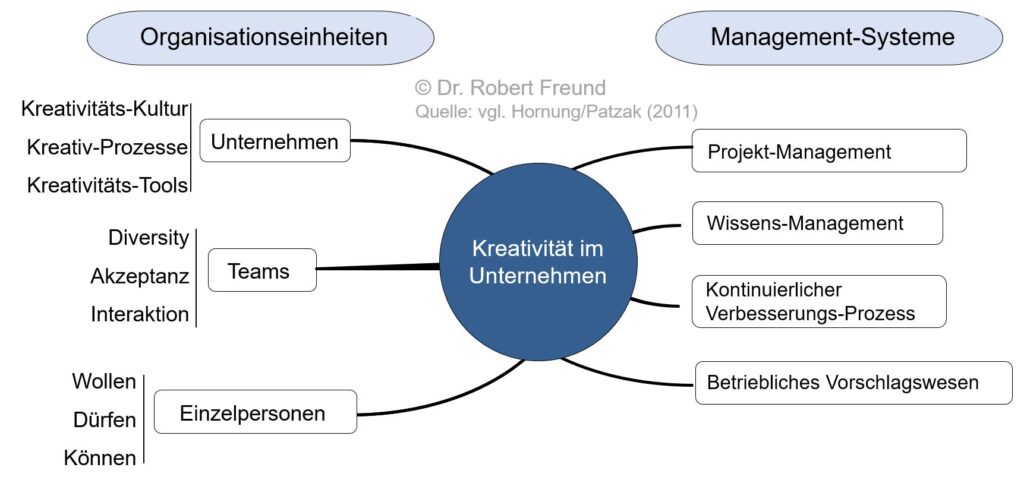

Die Kreativität im Unternehmen entsteht durch die verschiedenen Organisationseinheiten und den verschiedenen Management-Systemen. Oft gibt es unterschiedliche Management-Systeme wie das Projekt-Management, das Wissens-Management, das Qualitätsmanagement mit den Kontinuierlichen Verbesserungsprozessen (KVP) oder auch ein Betriebliches Vorschlagswesen – um nur einige zu benennen. Diese Management-Systeme sollten nicht starr sein (Klassisches Scientific Management), sondern aufeinander abgestimmt kreative, innovative, intelligente komplexe Problemlösungen ermöglichen.

Die verschiedenen Ebenen der Organisation sind dabei die individuelle Ebene (Einzelpersonen), die oftmals neuen Ideen kritisch gegenüberstehen, sodass verschiedene Widerstände wie Nicht-Wollen, Nicht-Dürfen oder Nicht-Können entstehen können. Das liegt wiederum an den recht stabilen Deutungsmustern von Erwachsenen, die nicht leicht änderbar/transformierbar sind. An dieser Stelle möchte ich wieder einmal darauf hinweisen, dass die Transformationen von Deutungsmuster eine Kernkompetenz der Erwachsenenbildung ist (Siehe dazu ausführlich Prof. Arnold).

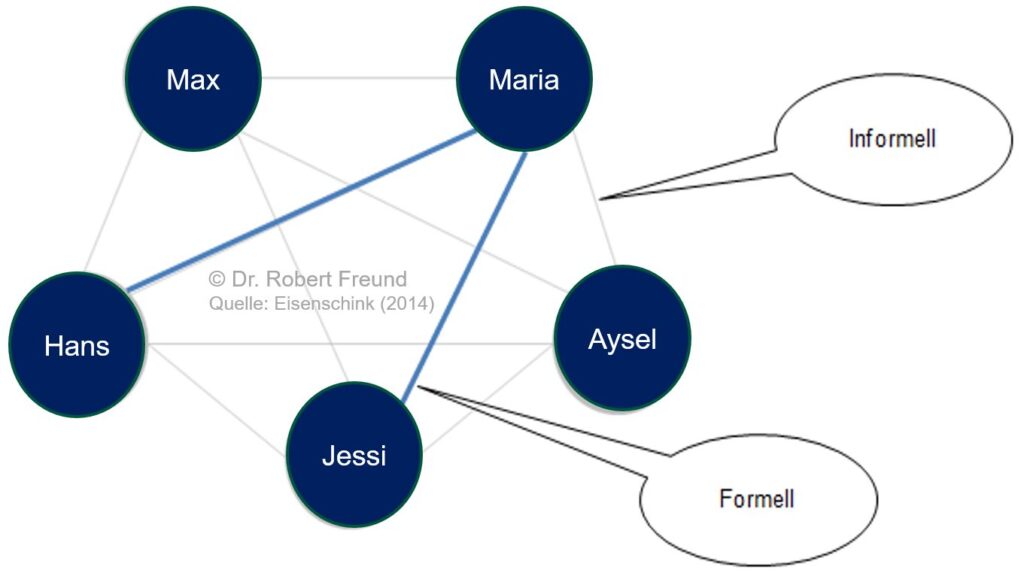

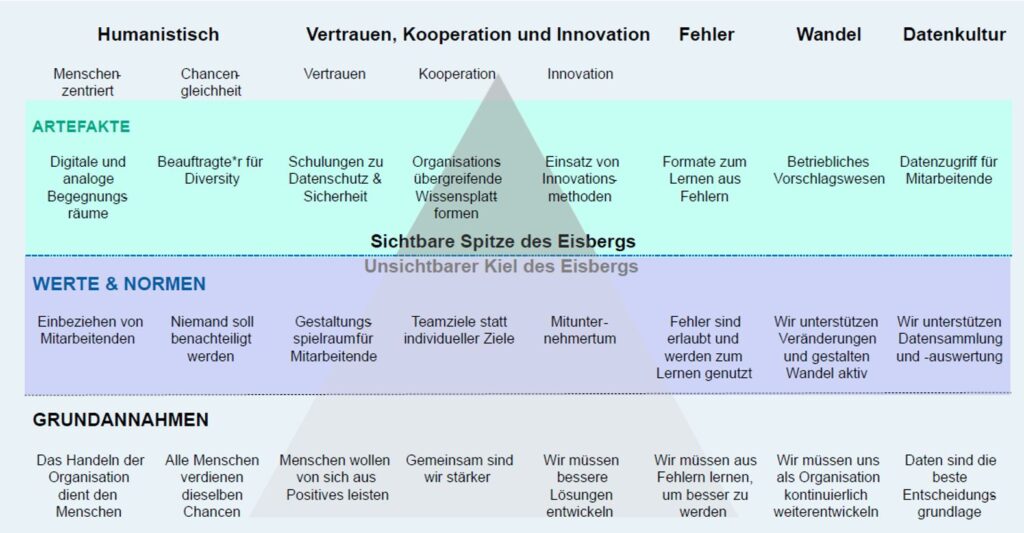

Auf der Teamebene können Diversität, Akzeptanz/Toleranz und vielfältige Interaktion Kreativität fördern. Auf der Unternehmensebene spielt natürlich die entsprechende Kreativitäts-Kultur (Fehlerkultur, Empirie…) eine bedeutende Rolle. Unterstützt wird alles durch Kreativitäts-Prozesse und nützlichen Tools/Methoden/Techniken.

Solche Zusammenhänge thematisieren wir auch in den von uns entwickelten Blended Learning Lehrgängen Projektmanager/in (IHK) und Projektmanager/in AGIL (IHK). Informationen dazu, und zu aktuellen Terminen, finden Sie auf unserer Lernplattform.