Der Begriff Pfadabhängigkeit ist ein Konstrukt der Sozialwissenschaften, der speziell in innovativen Kontexten diskutiert wird. Komisch: Immer wenn es komplex wird, kommen die Sozialwissenschaften ins Spiel. In den Unternehmen wird allerdings mehr auf die Betriebswirtschaftler gehört.

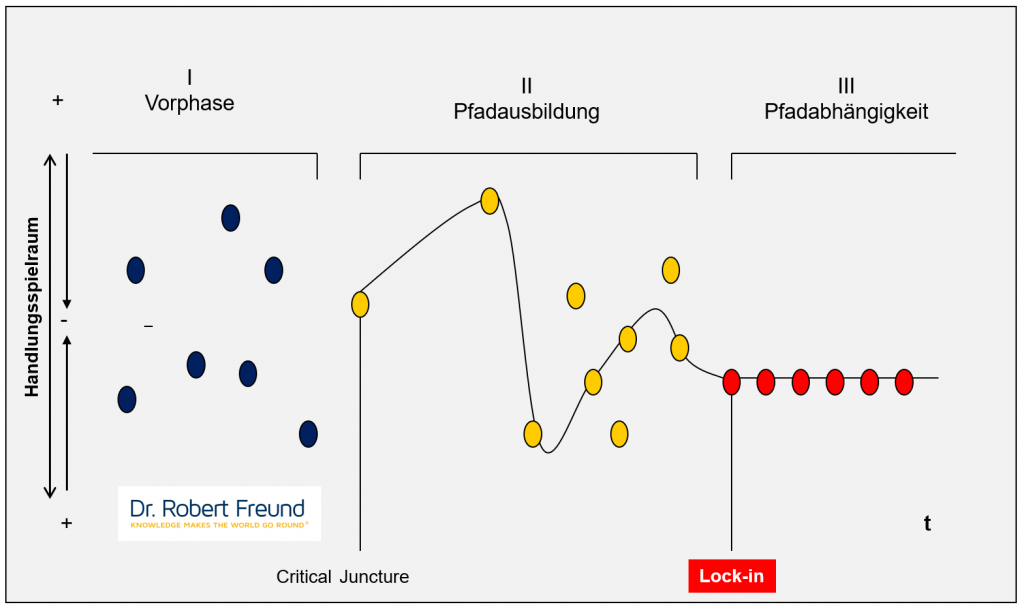

Die Pfadabhängigkeit entwickelt sich in mehreren Phasen, die aufeinander aufbauen. Pfadabhängige Prozesse verfestigen dabei allerdings in späteren Phasen auch Fehler. Das Paper Sydow, G.; Schreyögg, G.; Koch, J. (2008): Organizational Path Dependence: Opening the Black Box (PDF verfügbar) beschreibt die Entwicklung sehr gut. Schauen wir uns nun die verschiedenen Phasen etwas genauer an (ebd. p. 691-692):

„Phase I—the Preformation Phase—is characterized by a broad scope of action.

In Phase II—the Formation Phase—a new regime takes the lead.

The transition from Phase II to Phase III—the Lock-in Phase—is characterized by a further constriction, which eventually leads to a lockin—that is, the dominant decision pattern becomes fixed and gains a deterministic character; eventually, the actions are fully bound to a path.“

Möglicherweise befinden wir uns mit „Agilität“ in der angesprochenen Lock-in-Phase …. Meine Meinung: Kann gut sein, allerdings würden das Vertreter des Agilen Manifests nie zugeben. Doch diese Ansätze sind fast 20 Jahre alt. Wie kann es sein, dass im Scrum-Guide (2017) immer noch stand, dass jede Abweichung kein Scrum mehr ist? Die verschiedenen Studien (HELENA-Studie oder Komus 2020) zeigen, dass die reale Welt vielfältiger, weniger dogmatisch und somit pragmatisch ist. Hybrider eben – und das ist gut.

In dem von uns entwickelten Blended Learning Lehrgang Projektmanager/in Agil (IHK) sprechen wir auch solche Themen an. Informationen zum Lehrgang finden Sie auf unserer Lernplattform.