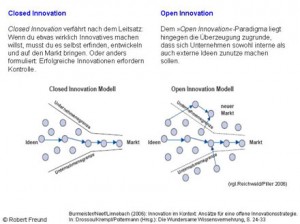

Der Trend zur Öffnung von Organisationen ist unübersehbar. Sehr deutlich wird diese Entwicklung bei Innovationsprozessen, die je nach Unternehmensentwicklung zwischen den Polen Closed Innovation und Open Innovation positioniert werden können. Eine Öffnung des Innovationsprozesses bedeutet nicht nur, dass entsprechende Technologien wie Ideenplattformen oder Algorithmen zur Evaluation der vielen Ideen angewendet werden, sondern auch, dass sich Prozesse innerhalb der Organisationen und – in ihrer Außenkopplung – auch außerhalb von Organisationen verändern. In solchen Strukturen werden Mitarbeiter benötigt, die diesen Ansprüchen gerecht werden. Mitarbeiter sollten in so einem offenen Umfeld eher selbstorgansiert arbeiten können, um die Komplexität der neuen Arbeitsformen zu bewältigen (Kompetenz als Selbstorganisationsdisposition). Eine so verstandene Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter fordert ein Umdenken in den Personalabteilungen, die in den letzten Jahrzehnten eher Mitarbeiter rekrutiert haben, die sich in geschlossenen Systemen zurechtfinden sollten. Siehe dazu ausführlicher den Beitrag Implications for Open Innovation Trends for HR (HR Magazine vom 21.07.2014)

Der Trend zur Öffnung von Organisationen ist unübersehbar. Sehr deutlich wird diese Entwicklung bei Innovationsprozessen, die je nach Unternehmensentwicklung zwischen den Polen Closed Innovation und Open Innovation positioniert werden können. Eine Öffnung des Innovationsprozesses bedeutet nicht nur, dass entsprechende Technologien wie Ideenplattformen oder Algorithmen zur Evaluation der vielen Ideen angewendet werden, sondern auch, dass sich Prozesse innerhalb der Organisationen und – in ihrer Außenkopplung – auch außerhalb von Organisationen verändern. In solchen Strukturen werden Mitarbeiter benötigt, die diesen Ansprüchen gerecht werden. Mitarbeiter sollten in so einem offenen Umfeld eher selbstorgansiert arbeiten können, um die Komplexität der neuen Arbeitsformen zu bewältigen (Kompetenz als Selbstorganisationsdisposition). Eine so verstandene Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter fordert ein Umdenken in den Personalabteilungen, die in den letzten Jahrzehnten eher Mitarbeiter rekrutiert haben, die sich in geschlossenen Systemen zurechtfinden sollten. Siehe dazu ausführlicher den Beitrag Implications for Open Innovation Trends for HR (HR Magazine vom 21.07.2014)

Smarte Dienste und smarte Arbeit

In der Ausgabe Mitbestimmung 06/2014 (Hans Böckler Stiftung) geht es um neue/smarte Dienstleistungen und deren Auswirkungen auf Wertschöpfungsprozesse. Besonders hervorheben möchte ich den Artikel Wie smarte Dienste Arbeit aufmischen von Bernd Bienzeisler, da hier deutlich wird, was neue Arbeit heute und in Zukunft ausmacht bzw. ausmachen wird. Ein wesentliches Element ist der Umgang mit Unsicherheit, die nicht alleine von Technologie, sondern von Menschen bewältigt werden muss. Diese Kompetenzen (Selbstorganisationsdispositionen) spielen in neuen Arbeitsprozessen eine herausragende Rolle. In diesem Sinne ist eine entsprechende Kompetenzentwicklung in den Unternehmen erforderlich, die über einfache Qualifikationsentwicklungen hinausgeht.

In der Ausgabe Mitbestimmung 06/2014 (Hans Böckler Stiftung) geht es um neue/smarte Dienstleistungen und deren Auswirkungen auf Wertschöpfungsprozesse. Besonders hervorheben möchte ich den Artikel Wie smarte Dienste Arbeit aufmischen von Bernd Bienzeisler, da hier deutlich wird, was neue Arbeit heute und in Zukunft ausmacht bzw. ausmachen wird. Ein wesentliches Element ist der Umgang mit Unsicherheit, die nicht alleine von Technologie, sondern von Menschen bewältigt werden muss. Diese Kompetenzen (Selbstorganisationsdispositionen) spielen in neuen Arbeitsprozessen eine herausragende Rolle. In diesem Sinne ist eine entsprechende Kompetenzentwicklung in den Unternehmen erforderlich, die über einfache Qualifikationsentwicklungen hinausgeht.

Technologie und mobiles Arbeiten

Neue Technologien ermöglichen neue Arbeitsformen. Das ist jetzt nichts Neues, doch es ist immer wieder gut sich klar zu machen, dass es dabei nicht alleine um Effizienzvorteile geht, sondern auch daraum, ganz neue Arbeitsformen zu nutzen. In dem Artikel Fujitsu (2014): The White Book for Mobilizing The Enterprise (PDF) werden die verschiedenen Chancen und zukünftige Entwicklungen gut aufgezeigt. Es kommt in der neuen Arbeitswelt immer mehr darauf an, selbstorganisiert und gemeinsam mit anderen, ein Ergebnis/Ziel zu erreichen. Die neue Arbeit ist somit eher projektorientiert und offen (entgrenzt). Die Mitarbeiter in den Unternehmen müssen dafür neue Kompetenzen entwickeln, die über die bisherigen Qualifikationen hinausgehen.

Neue Technologien ermöglichen neue Arbeitsformen. Das ist jetzt nichts Neues, doch es ist immer wieder gut sich klar zu machen, dass es dabei nicht alleine um Effizienzvorteile geht, sondern auch daraum, ganz neue Arbeitsformen zu nutzen. In dem Artikel Fujitsu (2014): The White Book for Mobilizing The Enterprise (PDF) werden die verschiedenen Chancen und zukünftige Entwicklungen gut aufgezeigt. Es kommt in der neuen Arbeitswelt immer mehr darauf an, selbstorganisiert und gemeinsam mit anderen, ein Ergebnis/Ziel zu erreichen. Die neue Arbeit ist somit eher projektorientiert und offen (entgrenzt). Die Mitarbeiter in den Unternehmen müssen dafür neue Kompetenzen entwickeln, die über die bisherigen Qualifikationen hinausgehen.

GfWM THEMEN 7 im Februar 2014

Die Gesellschaft für Wissensmanagement e.V. hat im Februar wieder einige interessante Beiträge veröffentlicht: GfWM THEMEN 7 (PDF). Ich möchte hier auf den Beitrag Vorschlag für eine Weiterentwicklung des GfWM-Wissensmanagement-Modells zur Version 2.0 (S. 32-34 von Sebastian Peneder) eingehen. Darin wird auf den Zusammenhang zwischen Intelligenz und Kompetenz verwiesen (S. 33) und verschiedene Kompetenzdefinitionen erwähnt. Darüber hinaus wird eine „eigene Darstellung“ zu verschiedenen „Kompetenzkategorien“ vewendet, die allerdings nicht ganz neu ist. Siehe dazu ausführlich Freund, R. (2011): Das Konzept der Multiplen Kompetenz auf den Analyseebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk.

Die Gesellschaft für Wissensmanagement e.V. hat im Februar wieder einige interessante Beiträge veröffentlicht: GfWM THEMEN 7 (PDF). Ich möchte hier auf den Beitrag Vorschlag für eine Weiterentwicklung des GfWM-Wissensmanagement-Modells zur Version 2.0 (S. 32-34 von Sebastian Peneder) eingehen. Darin wird auf den Zusammenhang zwischen Intelligenz und Kompetenz verwiesen (S. 33) und verschiedene Kompetenzdefinitionen erwähnt. Darüber hinaus wird eine „eigene Darstellung“ zu verschiedenen „Kompetenzkategorien“ vewendet, die allerdings nicht ganz neu ist. Siehe dazu ausführlich Freund, R. (2011): Das Konzept der Multiplen Kompetenz auf den Analyseebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk.

Einfaches Kompetenzmanagement?

Das RKW-Kompetenzzentrum in Eschborn veröffentlich immer wieder Faktenblätter zu aktuellen Themen. Diesmal möchte ich auf das Faktenblatt 02/2014 eingehen: Fachkräfteentwicklung: Einfaches Kompetenzmanagement (PDF). Es ist gut, KMU die Rolle von Kompetenzmanagement nahe zu bringen, doch ist es auch tückisch, das komplexe Thema auf einfache Formeln zu reduzieren. Diese ingenieurwissenschaftliche Herangehensweise kommt wahrscheinlich bei mittelständischen und industriell geprägten Unternehmen gut an, doch kann sie auch in eine Sackgasse führen. Das Zusammenspiel von Kompetenz als Selbstorganisationsdisposition über die Ebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk (Buch) deutet auf ein modernes Verständnis von Kompetenzmanagement hin, das hier leider zu wenig thematisiert wird. Die Bewältigung solch komplexer Fragen dient der Existenzsicherung gerade von KMU in einem turbulenten Marktumfeld – und nicht die einfache Reduzierung auf scheinbar beherrschbare Prozesse. Siehe dazu auch Navigieren in der Komplexität der Neuen Welt.

Das RKW-Kompetenzzentrum in Eschborn veröffentlich immer wieder Faktenblätter zu aktuellen Themen. Diesmal möchte ich auf das Faktenblatt 02/2014 eingehen: Fachkräfteentwicklung: Einfaches Kompetenzmanagement (PDF). Es ist gut, KMU die Rolle von Kompetenzmanagement nahe zu bringen, doch ist es auch tückisch, das komplexe Thema auf einfache Formeln zu reduzieren. Diese ingenieurwissenschaftliche Herangehensweise kommt wahrscheinlich bei mittelständischen und industriell geprägten Unternehmen gut an, doch kann sie auch in eine Sackgasse führen. Das Zusammenspiel von Kompetenz als Selbstorganisationsdisposition über die Ebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk (Buch) deutet auf ein modernes Verständnis von Kompetenzmanagement hin, das hier leider zu wenig thematisiert wird. Die Bewältigung solch komplexer Fragen dient der Existenzsicherung gerade von KMU in einem turbulenten Marktumfeld – und nicht die einfache Reduzierung auf scheinbar beherrschbare Prozesse. Siehe dazu auch Navigieren in der Komplexität der Neuen Welt.

Neue Arbeitswelt zeichnet sich ab

Die neuen Arbeitsformen sind schon in vielen Bereichen zu erkennen. Der Beitrag Stellen Sie sich vor, Sie gehen zur Arbeit – und alles ist anders (impulse vom 04.02.2014) zeigt wieder einmal auf, wie sich Arbeit geändert hat und in Zukunft auch noch stark verändern wird: „Dahinter steht eine zentrale Erkenntnis: Innovation und zukunftsfähiger Erfolg hängen heute mehr den je von der Kreativität und Leistungsbereitschaft der Menschen ab, die sich für das Produkt bzw. das Unternehmen verantwortlich fühlen.“ Es stellt sich daher die Frage, ob die Menschen schon diese Selbstorganisationsfähigkeiten (Besser: Selbstorganisationsdispositionen) entwickelt haben, und ob unsere gesellschaftlichen Strukturen (Bildungssystem, Bürokratie, Rechtssystem usw.) diesen dynamischen Entwicklungen gewachsen sind. Es kommt mir manchmal so vor, als ob es ganz neue Fragen gibt, die auf eine eher alte Weise reflexartig beantwortet werden sollen. Diese Art der Problemlösung reicht heute nicht mehr aus.

Die neuen Arbeitsformen sind schon in vielen Bereichen zu erkennen. Der Beitrag Stellen Sie sich vor, Sie gehen zur Arbeit – und alles ist anders (impulse vom 04.02.2014) zeigt wieder einmal auf, wie sich Arbeit geändert hat und in Zukunft auch noch stark verändern wird: „Dahinter steht eine zentrale Erkenntnis: Innovation und zukunftsfähiger Erfolg hängen heute mehr den je von der Kreativität und Leistungsbereitschaft der Menschen ab, die sich für das Produkt bzw. das Unternehmen verantwortlich fühlen.“ Es stellt sich daher die Frage, ob die Menschen schon diese Selbstorganisationsfähigkeiten (Besser: Selbstorganisationsdispositionen) entwickelt haben, und ob unsere gesellschaftlichen Strukturen (Bildungssystem, Bürokratie, Rechtssystem usw.) diesen dynamischen Entwicklungen gewachsen sind. Es kommt mir manchmal so vor, als ob es ganz neue Fragen gibt, die auf eine eher alte Weise reflexartig beantwortet werden sollen. Diese Art der Problemlösung reicht heute nicht mehr aus.

Der Wandel von Arbeit am Beispiel von Piloten

Die industrielle Arbeit wandelt sich zu neuen Arbeitsformen, die schon in manchen Bereichen/Domänen gut zu beobachten sind. Der Artikel Huchler, N. (2013): Piloten als Flexibilitätspioniere (Personalführung 11/2013) zeigt am Beispiel von Verkehrspiloten, was das konkret bedeutet (S. 3): „An dieser Stelle können wir von Piloten lernen, denn Piloten sind mit vielfältigen Entgrenzungsaspekten und Flexibilitätsanforderungen konfrontiert.“ Diese Entgrenzung ist Teil einer Reflexiven Modernisierung, die einher geht mit der flexiblen Beschäftigung und einer damit verbunden Unsicherheit/unbestimmtheit. Auch die Arbeitssituationsanalyse hat gezeigt, dass diese Veränderungen nicht nur bei Piloten, sondern in vielen Bereichen festzustellen ist (S. 8): Eine flexibilisierte Arbeits- und Lebenswelt stellt steigende Ansprüche an die Selbststeuerungsfähigkeit der Subjekte bei erhöhter Unsicherheit und Ungewissheit.“

Die industrielle Arbeit wandelt sich zu neuen Arbeitsformen, die schon in manchen Bereichen/Domänen gut zu beobachten sind. Der Artikel Huchler, N. (2013): Piloten als Flexibilitätspioniere (Personalführung 11/2013) zeigt am Beispiel von Verkehrspiloten, was das konkret bedeutet (S. 3): „An dieser Stelle können wir von Piloten lernen, denn Piloten sind mit vielfältigen Entgrenzungsaspekten und Flexibilitätsanforderungen konfrontiert.“ Diese Entgrenzung ist Teil einer Reflexiven Modernisierung, die einher geht mit der flexiblen Beschäftigung und einer damit verbunden Unsicherheit/unbestimmtheit. Auch die Arbeitssituationsanalyse hat gezeigt, dass diese Veränderungen nicht nur bei Piloten, sondern in vielen Bereichen festzustellen ist (S. 8): Eine flexibilisierte Arbeits- und Lebenswelt stellt steigende Ansprüche an die Selbststeuerungsfähigkeit der Subjekte bei erhöhter Unsicherheit und Ungewissheit.“

Zahlengläubigkeit, Vertrauen und Erfolg

In dem Artikel ADAC gesteht jahrelange Manipulationen (SZ vom 20.01.2014) geht es vordergründig um „geschönte“ Zahlen. Etwas tiefergehend, geht es um den Zusammenhang von Zahlengläubigkeit, Vertrauen und Erfolg in unserem Geschäftsleben. Ich möchte zunächst auf die „Zahlengläubigkeit“ eingehen. Zahlen können auch als die Reduzierung der Komplexität auf eine Ziffer verstanden werden. Jeder kann z.B. recherchieren, wieviele Kilomenter die Küstenlänge von Deutschland umfasst. Doch ist diese Ziffer nur eine Näherung, da sich die Küsrenlänge gar nicht exakt bestimmen lässt, weil sich alles in jeder Sekunde ändert. Das Leitbild der Industriegesellschaft (einer in diesem Sinne modernen Gesellschaft) orientiert sich daran, „dass man [vielmehr] alle Dinge – im Prinzip – durch Berechnung beherrschen könne“ (Weber 1919:316) (Siehe diesen Blogbeitrag). Kommt noch Intransparenz dazu, können Menschen sehr leicht durch manipulierte Zahlen gesteuert werden. Das Beispiel ADAC zeigt, wohin das führen kann (Siehe dazu auch Der schwarze Schwan). Der nächste Begriff ist „Vertrauen“. Dazu findet man in dem oben genannten SZ-Artikel folgenden Satz von Herrn Obermair, dem ADAC-Chef: „Glaubwürdigkeit und Vertrauen sind unser höchstes Gut, umso mehr treffen uns diese ganzen Vorgänge“. Das ist erstaunlich, denn in den Geschäftsberichten der Organisationen und der Unternehmen findet man kaum mal einen Satz dazu. Darin geht es doch immer nur um Zahlen, Zuwachsraten, Renditen, Return on Investment, Shareholder Value usw. In einer eher vernetzten Welt gibt es allerdings neben den bekannten Währungen eine neue – und ich meine hier nicht Bitcoin. Es ist „Vertrauen“, als „neue Währung“ der neuen Wirtschaft in vernetzten Systemen. Es geht um Vertrauen nach Außen, aber auch um Vertrauen nach Innen (Siehe dazu Verred). Etwas weniger Zahlengläubigkeit und etwas mehr „Schaffung von Vertrauen“ durch das Management von Organisationen führt zum Erfolg. Doch sind die Manager der Industriegesellschaft für solche Aufgaben überhaupt qualifiziert – oder besser kompetent? Geht das Management nicht eher von folgender Prämisse aus: If you cannot measure it, you can not manage it? Der erste Schritt Vertrauen aufzubauen ist, Transparenz zu schaffen. Ich bin sehr gespannt, ob diese über jahrzehnte gewachsene Organisation (ADAC) schnell lernt, oder ob der „gelbe Engel“ abstürzt.

In dem Artikel ADAC gesteht jahrelange Manipulationen (SZ vom 20.01.2014) geht es vordergründig um „geschönte“ Zahlen. Etwas tiefergehend, geht es um den Zusammenhang von Zahlengläubigkeit, Vertrauen und Erfolg in unserem Geschäftsleben. Ich möchte zunächst auf die „Zahlengläubigkeit“ eingehen. Zahlen können auch als die Reduzierung der Komplexität auf eine Ziffer verstanden werden. Jeder kann z.B. recherchieren, wieviele Kilomenter die Küstenlänge von Deutschland umfasst. Doch ist diese Ziffer nur eine Näherung, da sich die Küsrenlänge gar nicht exakt bestimmen lässt, weil sich alles in jeder Sekunde ändert. Das Leitbild der Industriegesellschaft (einer in diesem Sinne modernen Gesellschaft) orientiert sich daran, „dass man [vielmehr] alle Dinge – im Prinzip – durch Berechnung beherrschen könne“ (Weber 1919:316) (Siehe diesen Blogbeitrag). Kommt noch Intransparenz dazu, können Menschen sehr leicht durch manipulierte Zahlen gesteuert werden. Das Beispiel ADAC zeigt, wohin das führen kann (Siehe dazu auch Der schwarze Schwan). Der nächste Begriff ist „Vertrauen“. Dazu findet man in dem oben genannten SZ-Artikel folgenden Satz von Herrn Obermair, dem ADAC-Chef: „Glaubwürdigkeit und Vertrauen sind unser höchstes Gut, umso mehr treffen uns diese ganzen Vorgänge“. Das ist erstaunlich, denn in den Geschäftsberichten der Organisationen und der Unternehmen findet man kaum mal einen Satz dazu. Darin geht es doch immer nur um Zahlen, Zuwachsraten, Renditen, Return on Investment, Shareholder Value usw. In einer eher vernetzten Welt gibt es allerdings neben den bekannten Währungen eine neue – und ich meine hier nicht Bitcoin. Es ist „Vertrauen“, als „neue Währung“ der neuen Wirtschaft in vernetzten Systemen. Es geht um Vertrauen nach Außen, aber auch um Vertrauen nach Innen (Siehe dazu Verred). Etwas weniger Zahlengläubigkeit und etwas mehr „Schaffung von Vertrauen“ durch das Management von Organisationen führt zum Erfolg. Doch sind die Manager der Industriegesellschaft für solche Aufgaben überhaupt qualifiziert – oder besser kompetent? Geht das Management nicht eher von folgender Prämisse aus: If you cannot measure it, you can not manage it? Der erste Schritt Vertrauen aufzubauen ist, Transparenz zu schaffen. Ich bin sehr gespannt, ob diese über jahrzehnte gewachsene Organisation (ADAC) schnell lernt, oder ob der „gelbe Engel“ abstürzt.

Arbeitswelt 2.0: Wie wir heute arbeiten

Wirtschaft und Soziologie: Passt das zusammen?

Wie Sie als Leser unseres Blog wissen, interessiert mich die Frage, wie wirtschaftliche als auch soziologische Aspekte in Organisationen berücksichtigt werden können. Siehe dazu beispielsweise den Beitrag Wirtschaftssoziologie: Wirtschaftliches Handeln als soziales Handeln verstehen. Bei der Beantwortung der daraus resultierenden Fragen, spielt die neue Wirtschaftssoziologie eine wichtige Rolle. Der Artikel Bögenhold, D. (2013): Soziologie und Ökonomik: Betrachtungen über Konvergenzen und Divergenzen stellt die aktuelle Diskussion dar und sieht durchaus auch Konvergenzen.

Wie Sie als Leser unseres Blog wissen, interessiert mich die Frage, wie wirtschaftliche als auch soziologische Aspekte in Organisationen berücksichtigt werden können. Siehe dazu beispielsweise den Beitrag Wirtschaftssoziologie: Wirtschaftliches Handeln als soziales Handeln verstehen. Bei der Beantwortung der daraus resultierenden Fragen, spielt die neue Wirtschaftssoziologie eine wichtige Rolle. Der Artikel Bögenhold, D. (2013): Soziologie und Ökonomik: Betrachtungen über Konvergenzen und Divergenzen stellt die aktuelle Diskussion dar und sieht durchaus auch Konvergenzen.

(Wirtschafts-)Soziologie sollte empirisch und strategisch weitere Forschungsthemenfelder für sich reklamieren und bearbeiten, an denen der Link zwischen Ökonomik und Fragen von sozialer Organisation von Relevanz erscheint. Die skizzierten Entwicklungen zwischen der Ökonomik und der Soziologie sowie die beobachteten weiteren Veränderungen in den einzelnen Fächern selber indizieren auch soziologische Opportunities, die als solche erkannt werden müssen, um sie dann aktiv intellektuell zu verwerten. Aus den geschilderten Konvergenzen resultieren eine Reihe von Chancen, die Herausforderungen für die Sozialökonomik darstellen. Die Liste interessanter Themen ist definitiv lang und potentiell unbeschränkt.