![]() Ein interessantes Projekt wird von der EU gefördert: WeKnowIt:The main objective of WeKnowIt is to develop novel techniques for exploiting multiple layers of intelligence from user-contributed content, which together constitute Collective Intelligence, a form of intelligence that emerges from the collaboration and competition among many individuals, and that seemingly has a mind of its own. To this end, input from various sources is analysed and combined: from digital content items and contextual information (Media Intelligence), massive user feedback (Mass Intelligence), and users social interaction (Social Intelligence) so as to benefit end-users (Personal Intelligence) and organisations (Organisational Intelligence).“ Der Flyer zum Projekt, die Übersichtsgrafik und auch die Präsentation geben weiter Aufschluss darüber, wer beteiligt ist und wie die Ziele erreicht werden sollen. Es wird allerdings nichts darüber gesagt, was unter „Intelligence“ zu verstehen ist. Ich habe deshalb noch einmal auf der Projektwebsite der Universität Konstanz-Landau nachgelesen. Dort wird das Projekt wie folgt beschrieben: „Das Ziel von WeKnowIt is es [deshalb], neue Techniken zu entwickeln, die Wissen auf mehreren Ebenen aus den Nutzer-Inhalten herausfiltern. Dabei entsteht kollektives Wissen aus der Zusammenarbeit von vielen Individuen. Inhalte aus verschiedensten Quellen werden analysiert und kombiniert: aus digitalen Inhalten und kontextueller Information (medialem Wissen), aus Feedback-Informationen von Nutzern (Massenwissen) und aus sozialen Interaktionen von Nutzern (soziales Wissen). Diese Wissensformen sollen genutzt werden, damit sowohl End-Nutzer und Organisationen davon profitieren können. Die automatische Generierung kollektiven Wissens stellt eine Weiterentwicklung von traditionellen Methoden zur Informationsverteilung dar, weil z.B. die semantische Analyse die Inhalte selbst sowie den sozialen Kontext analysieren muss.“ Der Begriff „Intelligence“ kommt hier nicht vor, da hauptsächlich von Wissen gesprochen wird. Eine genauere wissenschaftliche Verortung habe ich auf den Webseiten nicht gefunden. In meiner Dissertation gehe ich auf diese verschiedenen Ebenen des Konstrukts „Intelligenz“ ein und entwickle Vorschläge für einen ebenenübergreifenden Ansatz. Es freut mich, dass dieses Projekt eine ähnliche Fragestellung bearbeitet. Auf die Ergebnisse von WeKnowIt bin ich gespannt.

Ein interessantes Projekt wird von der EU gefördert: WeKnowIt:The main objective of WeKnowIt is to develop novel techniques for exploiting multiple layers of intelligence from user-contributed content, which together constitute Collective Intelligence, a form of intelligence that emerges from the collaboration and competition among many individuals, and that seemingly has a mind of its own. To this end, input from various sources is analysed and combined: from digital content items and contextual information (Media Intelligence), massive user feedback (Mass Intelligence), and users social interaction (Social Intelligence) so as to benefit end-users (Personal Intelligence) and organisations (Organisational Intelligence).“ Der Flyer zum Projekt, die Übersichtsgrafik und auch die Präsentation geben weiter Aufschluss darüber, wer beteiligt ist und wie die Ziele erreicht werden sollen. Es wird allerdings nichts darüber gesagt, was unter „Intelligence“ zu verstehen ist. Ich habe deshalb noch einmal auf der Projektwebsite der Universität Konstanz-Landau nachgelesen. Dort wird das Projekt wie folgt beschrieben: „Das Ziel von WeKnowIt is es [deshalb], neue Techniken zu entwickeln, die Wissen auf mehreren Ebenen aus den Nutzer-Inhalten herausfiltern. Dabei entsteht kollektives Wissen aus der Zusammenarbeit von vielen Individuen. Inhalte aus verschiedensten Quellen werden analysiert und kombiniert: aus digitalen Inhalten und kontextueller Information (medialem Wissen), aus Feedback-Informationen von Nutzern (Massenwissen) und aus sozialen Interaktionen von Nutzern (soziales Wissen). Diese Wissensformen sollen genutzt werden, damit sowohl End-Nutzer und Organisationen davon profitieren können. Die automatische Generierung kollektiven Wissens stellt eine Weiterentwicklung von traditionellen Methoden zur Informationsverteilung dar, weil z.B. die semantische Analyse die Inhalte selbst sowie den sozialen Kontext analysieren muss.“ Der Begriff „Intelligence“ kommt hier nicht vor, da hauptsächlich von Wissen gesprochen wird. Eine genauere wissenschaftliche Verortung habe ich auf den Webseiten nicht gefunden. In meiner Dissertation gehe ich auf diese verschiedenen Ebenen des Konstrukts „Intelligenz“ ein und entwickle Vorschläge für einen ebenenübergreifenden Ansatz. Es freut mich, dass dieses Projekt eine ähnliche Fragestellung bearbeitet. Auf die Ergebnisse von WeKnowIt bin ich gespannt.

Bonabeau, E.; Meyer, C. (2001): Swarm Intelligence – A Whole New Way To Think About Business

Wenn man heute den Begriff Schwarmintelligenz oder Swarm Intelligence hört, so denkt man dabei häufig an das Buch von James Surowiecki (2004): Weisheit der Vielen (Original: Wisdom of the Crowds), dabei haben den Begriff andere geprägt – es weiss nur kaum jemand. In dem Beitrag Bonabeau, E.; Meyer, C. (2001): Swarm Intelligence – A Whole New Way To Think About Business (Harward Business Review, May 2001, pp. 106-114) beschreiben die beiden Autoren schon Jahere vor Surowiecki, was sie unter Swarm Intelligence verstehen: „The collective behavior that emerges from a group of insects has been dubbed ´swarm intelligence´.“ Es geht also bei Swarm Intelligence zunächst einmal um das Verhalten einer Gruppe von Insekten. Dennoch erläutern die Autoren, dass es durchaus Sinn machen könnte, die Prinzipien in der Geschäftswelt zu nutzen, mit folgendem Ergebnis: „the ultimate self-organizing enterprise, that could adapt quickly – and instinctively – to fast-changing markets.“ Dem Leser meines Blogs werden die Hinweise auf self-organization und bottom-up-Ansätze aus der Kompetenzdebatte (Kompetenz als Selbstorganisationsdisposition) und aus Open Innovation (unser-centred innovation) bekannt sein. Es schein so, als ob die verschiedenen Debatten aufeinander zulaufen, ja manchmal sograr miteinander verwoben sind…. Siehe dazu auch Open Innovation, Crowdsourcing, Swarm Intelligence…

Wenn man heute den Begriff Schwarmintelligenz oder Swarm Intelligence hört, so denkt man dabei häufig an das Buch von James Surowiecki (2004): Weisheit der Vielen (Original: Wisdom of the Crowds), dabei haben den Begriff andere geprägt – es weiss nur kaum jemand. In dem Beitrag Bonabeau, E.; Meyer, C. (2001): Swarm Intelligence – A Whole New Way To Think About Business (Harward Business Review, May 2001, pp. 106-114) beschreiben die beiden Autoren schon Jahere vor Surowiecki, was sie unter Swarm Intelligence verstehen: „The collective behavior that emerges from a group of insects has been dubbed ´swarm intelligence´.“ Es geht also bei Swarm Intelligence zunächst einmal um das Verhalten einer Gruppe von Insekten. Dennoch erläutern die Autoren, dass es durchaus Sinn machen könnte, die Prinzipien in der Geschäftswelt zu nutzen, mit folgendem Ergebnis: „the ultimate self-organizing enterprise, that could adapt quickly – and instinctively – to fast-changing markets.“ Dem Leser meines Blogs werden die Hinweise auf self-organization und bottom-up-Ansätze aus der Kompetenzdebatte (Kompetenz als Selbstorganisationsdisposition) und aus Open Innovation (unser-centred innovation) bekannt sein. Es schein so, als ob die verschiedenen Debatten aufeinander zulaufen, ja manchmal sograr miteinander verwoben sind…. Siehe dazu auch Open Innovation, Crowdsourcing, Swarm Intelligence…

Stiegler, B. (2008): Die Logik der Sorge. Verlust der Aufklärung durch Technik und Wissenschaft

In dem lesenswerten Buch Stiegler, B. (2008): Die Logik der Sorge. Verlust der Aufklärung durch Technik und Medien befasst sich der Autor mit „dem Zusammenhnag von Kultur und Technik und den Veränderungen der Gesellschaft durch Medien und Digitalisierung“. Dabei konzentriert sich Bernard Stiegler auf die daraus resultierende „gesamtgesellschaftliche Aufmerksamkeitsstörung“. In Anlehnung an den von Francois Fillion geprägten Begriff der „Schlacht für die Intelligenz“ plädiert der Autor für „eine menschliche Intelligenz, die psychisch und sozial zugleich“ (S. 15), mit seinen Worten organologisch ist. Wobei er allerdings eine individuelle Intelligenz ausschließt (vgl. S. 57) und eher an eine kollektive Intelligenz denkt. Interessant ist auch der Hinweis darauf, wie sich dieser Zusammenhang auf Unternehmensebene darstellt:

In dem lesenswerten Buch Stiegler, B. (2008): Die Logik der Sorge. Verlust der Aufklärung durch Technik und Medien befasst sich der Autor mit „dem Zusammenhnag von Kultur und Technik und den Veränderungen der Gesellschaft durch Medien und Digitalisierung“. Dabei konzentriert sich Bernard Stiegler auf die daraus resultierende „gesamtgesellschaftliche Aufmerksamkeitsstörung“. In Anlehnung an den von Francois Fillion geprägten Begriff der „Schlacht für die Intelligenz“ plädiert der Autor für „eine menschliche Intelligenz, die psychisch und sozial zugleich“ (S. 15), mit seinen Worten organologisch ist. Wobei er allerdings eine individuelle Intelligenz ausschließt (vgl. S. 57) und eher an eine kollektive Intelligenz denkt. Interessant ist auch der Hinweis darauf, wie sich dieser Zusammenhang auf Unternehmensebene darstellt:

„Ein Unternehmen muss daher – durch seine Produkte oder durch deren Distributionsweise – selbst zu einer Vorrichtung für die Aufmerksamkeitsvereinnahmung werden, denn die verfügbare ´Aufmerksamkeitsqualität´ ist begrenzt. Das klingt so, als wäre die Aufmerksamkeit eine Flüssigkeit, deren Verhalten man durch Pegel und Druckverhältnisse gewissermaßen kalkulieren könnte, und nicht das Ergebnis der Erziehung und Formierung der Individuen durch ein organologisches Zusammenspiel, das den Aufbau und die Erweiterung des Bewusstseins und seiner Analysekapazitäten ermöglicht – also seine Intelligenz (ebd. S. 145).

Es zeigt sich auch hier, dass der Intelligenzbegriff (Konstrukt) seine Aktualität hat, und dass „die knappe Ressource nicht mehr Information, sondern die Aufmerksamkeit der Individuen ist“ (S. 144). In meiner Dissertation (Promotionsskizze) gehe ich auch diesen Aspekten nach und verknüpfe dabei die Erkenntnisse aus den Intelligenz- und Kompetenzdebatten (Multiple Kompetenzen) in einem Ebenen übergreifenden Modell. Das scheint aktueller denn je zu sein…

Was macht eine Intelligente Organisation aus?

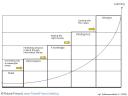

In der Literatur findet man immer wieder Hinweise auf Intelligente Organisationen (Willke, Quinn…). In dem Buch Sydänmaanlakka, P. (2002): An Intelligent Organization. Integrating Performance, Competence and Knowledge Management habe ich eine Übersicht gefunden, die den Intelligenzbegriff mit Wissen (Knowledge) verknüft und die an die Wissenstreppe (North) erinnert. Bitte klicken Sie auf die Grafik, um sich die Übersicht von Sydänmaanlakka anzusehen. Vergleicht man diese mit der erweiterten Wissenstreppe so fällt auf, dass sich in der erweiterten Wissenstreppe nach der Wissensebene der Kompetenzbegriff und bei Sydänmaanlakka die Begriffe Intelligence und Wisdom anschließen. Aus meiner Sicht ein Indiz dafür, dass die Konstrukte Intelligenz und Kompetenz heute gemeinsam betrachtet werden sollten. Auf diesen Zusammenhang habe ich in verschiedenen Blogbeiträgen hingewiesen. Siehe dazu z.B. Kompetenz ist kontextabhängig – Intelligenz aber auch oder auch Multiple Intelligenzen und Fähigkeiten/Fertigkeiten,Lernstile, Wissen, kompetenz… In meiner Dissertation (Promotionsskizze) setze ich diesen Gedanken fort und entwickle ein ebenenübergreifendes Konzept (Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk) mit Hilfe des Konzepts der Multiplen Kompetenz (Rauner 2004).

In der Literatur findet man immer wieder Hinweise auf Intelligente Organisationen (Willke, Quinn…). In dem Buch Sydänmaanlakka, P. (2002): An Intelligent Organization. Integrating Performance, Competence and Knowledge Management habe ich eine Übersicht gefunden, die den Intelligenzbegriff mit Wissen (Knowledge) verknüft und die an die Wissenstreppe (North) erinnert. Bitte klicken Sie auf die Grafik, um sich die Übersicht von Sydänmaanlakka anzusehen. Vergleicht man diese mit der erweiterten Wissenstreppe so fällt auf, dass sich in der erweiterten Wissenstreppe nach der Wissensebene der Kompetenzbegriff und bei Sydänmaanlakka die Begriffe Intelligence und Wisdom anschließen. Aus meiner Sicht ein Indiz dafür, dass die Konstrukte Intelligenz und Kompetenz heute gemeinsam betrachtet werden sollten. Auf diesen Zusammenhang habe ich in verschiedenen Blogbeiträgen hingewiesen. Siehe dazu z.B. Kompetenz ist kontextabhängig – Intelligenz aber auch oder auch Multiple Intelligenzen und Fähigkeiten/Fertigkeiten,Lernstile, Wissen, kompetenz… In meiner Dissertation (Promotionsskizze) setze ich diesen Gedanken fort und entwickle ein ebenenübergreifendes Konzept (Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk) mit Hilfe des Konzepts der Multiplen Kompetenz (Rauner 2004).

Simon, F. B. (2004): Gemeinsam sind wir blöd!? Die Intelligenz von Unternehmen, Managern und Märkten

In dem Buch von Fritz B. Simon (2004): Gemeinsam sind wir blöd!? geht es um die Intelligenz von Unternehmen, Managern und Märkten. Ich habe das Buch schon 2004 gelesen, komme allerdings heute gerne wieder darauf zurück. Aus der Leseprobe des Verlags:

In dem Buch von Fritz B. Simon (2004): Gemeinsam sind wir blöd!? geht es um die Intelligenz von Unternehmen, Managern und Märkten. Ich habe das Buch schon 2004 gelesen, komme allerdings heute gerne wieder darauf zurück. Aus der Leseprobe des Verlags:

„Alle reden von lernenden Organisationen und Wissensmanagement, doch in Wirklichkeit geht es um Intelligenz – nicht nur die von Managern, sondern auch und gerade die von Unternehmen und von Märkten. Die Struktur der Kommunikation entscheidet, ob ein soziales System intelligenter ist als seine einzelnen Mitglieder oder ´blöder´. Wer ein Unternehmen, eine Abteilung oder ein Team leiten will, muss die Mechanismen kennen, die zu intelligenteren oder weniger intelligenten Entscheidungen führen.“

Doch was versteht Fritz B. Simon unter dem Konstrukt „Intelligenz“? Ist es „g“ mit dem unsäglichen IQ, ist es das Konzept von Sternberg oder gar Gardner´s Theorie der Multiplen Intelligenzen? Möglicherweise ist das Konzept der Multiplen Kompetenz dazu geeignet, die von Fritz B. Simon angesprochenen Mechanismen besser zu verstehen.

Franken, S. (2007): Verhaltensorientierte Führung

In dem Buch von Swetlana Franken (2007): Verhaltensorientierte Führung (2. Auflage) wird unter anderem auf die verschiedenen Konzepte zur menschlichen Intelligenz eingegangen. Ganz besonders freut mich, dass die Theorie der Multiplen Intelligenzen in einem Buch beschrieben wird, das sich mit Führung befasst (S. 33-34). Auf S. 310 geht die Autorin auch noch auf den Zusammenhang zwischen der Multiple Intelligenzen Theorie und Unternehmensintelligenz ein. Diese Hinweise sind für mich ein weiterer Beleg dafür, dass sich auch Führungskräfte/Manager mit dem Konzept der Multiplen Intelligenzen befassen sollten (sogar müssen?), wenn sie Organisationen im modernen Sinne führen wollen. Joyce Martin hatte darauf schon 2001 in Ihrem Buch Erfolgreiches Personalmanagement nach dem Modell der vielfachen Intelligenz aufmerksam gemacht. Auch in meinem Beitrag Freund, R. (2006) Die Multiple Intelligenzen Theorie gehe ich darauf ein. Darüber hinaus könnten Sie auch noch folgende Beiträge interessieren:

In dem Buch von Swetlana Franken (2007): Verhaltensorientierte Führung (2. Auflage) wird unter anderem auf die verschiedenen Konzepte zur menschlichen Intelligenz eingegangen. Ganz besonders freut mich, dass die Theorie der Multiplen Intelligenzen in einem Buch beschrieben wird, das sich mit Führung befasst (S. 33-34). Auf S. 310 geht die Autorin auch noch auf den Zusammenhang zwischen der Multiple Intelligenzen Theorie und Unternehmensintelligenz ein. Diese Hinweise sind für mich ein weiterer Beleg dafür, dass sich auch Führungskräfte/Manager mit dem Konzept der Multiplen Intelligenzen befassen sollten (sogar müssen?), wenn sie Organisationen im modernen Sinne führen wollen. Joyce Martin hatte darauf schon 2001 in Ihrem Buch Erfolgreiches Personalmanagement nach dem Modell der vielfachen Intelligenz aufmerksam gemacht. Auch in meinem Beitrag Freund, R. (2006) Die Multiple Intelligenzen Theorie gehe ich darauf ein. Darüber hinaus könnten Sie auch noch folgende Beiträge interessieren:

Hartig, J.; Klieme, E. (Hrsg.) (2007): Möglichkeiten und Voraussetzungen technologiebasierter Kompetenzdiagnostik

Es handelt sich hier um eine Expertise im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, in der auch begründet wird, warum Kompetenz im Kontext gesehen werden sollte. Darüber hinaus wird auch auf den Zusammenhang Intelligenz und Kompetenz verwiesen. In dem Beitrag von Klieme/Maag-Merti/Hartig: Kompetenzbegriff und Bedeutung des Kompetenzbegriffs im Bildungswesen, S. 5-15 findet man auf Seite 6 folgende Hinweise: „So definierte bereits White (1959, S. 317) Kompetenz als ´effective interaction (of the individual) with the environment´; besonders prägnant beschreiben Connell, Scheridan und Gardner (2003, S. 142) Kompetenzen als ´realized abilities´. Auch für Weinert (1999, 2001), der in einem für die OECD erstellten Gutachten eine Übersicht über verschiedene Kompetenzdefinitionen vornahm, ist die Kontextspezifität von Kompetenzen zentral (vgl. auch Klieme 2004a). Während in der Intelligenzforschung kognitive Leistungskonsrukte untersucht werden, die über eine breite Vielfalt von Situationen generalisierbar sind, beziehen sich Kompetenzkonstruke auf spezifische Anforderungsbereiche – die Frage ´kompetenz wofür?´ ist notwendiger Bestandteil jeder Kompetenzdefinition.“ Die Autoren gehen auf Gardner ein, verwenden anschließend allerdings einen Intelligenzbegriff, der auf den klassischen IQ hindeutet (g-Faktor). Die Multiple Intelligenzen Theorie erweitert das Intelligenzverständnis, indem es Intelligenz kontextualisiert (Siehe dazu die Erläuterungen von Aissen-Crewett 1998). Aus diesem Grund schlägt Rauner (2004) auch vor, von Multiple Kompetenzen zu sprechen.

Es handelt sich hier um eine Expertise im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, in der auch begründet wird, warum Kompetenz im Kontext gesehen werden sollte. Darüber hinaus wird auch auf den Zusammenhang Intelligenz und Kompetenz verwiesen. In dem Beitrag von Klieme/Maag-Merti/Hartig: Kompetenzbegriff und Bedeutung des Kompetenzbegriffs im Bildungswesen, S. 5-15 findet man auf Seite 6 folgende Hinweise: „So definierte bereits White (1959, S. 317) Kompetenz als ´effective interaction (of the individual) with the environment´; besonders prägnant beschreiben Connell, Scheridan und Gardner (2003, S. 142) Kompetenzen als ´realized abilities´. Auch für Weinert (1999, 2001), der in einem für die OECD erstellten Gutachten eine Übersicht über verschiedene Kompetenzdefinitionen vornahm, ist die Kontextspezifität von Kompetenzen zentral (vgl. auch Klieme 2004a). Während in der Intelligenzforschung kognitive Leistungskonsrukte untersucht werden, die über eine breite Vielfalt von Situationen generalisierbar sind, beziehen sich Kompetenzkonstruke auf spezifische Anforderungsbereiche – die Frage ´kompetenz wofür?´ ist notwendiger Bestandteil jeder Kompetenzdefinition.“ Die Autoren gehen auf Gardner ein, verwenden anschließend allerdings einen Intelligenzbegriff, der auf den klassischen IQ hindeutet (g-Faktor). Die Multiple Intelligenzen Theorie erweitert das Intelligenzverständnis, indem es Intelligenz kontextualisiert (Siehe dazu die Erläuterungen von Aissen-Crewett 1998). Aus diesem Grund schlägt Rauner (2004) auch vor, von Multiple Kompetenzen zu sprechen.

Multiple Intelligences for Managers

Mein Paper Freund, R. (2004): Mass Customization and Multiple Intelligence (Keynote auf der MCP-CE2004) wird in diesem Jahr in Indien in dem Buch „Multiple Intelligences for Managers“ erscheinen. Es freut mich, dass es wieder ein Buch geben wird das aufzeigt, wie auch Manager von der Multiple Intelligenzen Theorie profitieren können. Sobald das Buch veröffentlicht wurde, werde ich darüber berichten.

Mein Paper Freund, R. (2004): Mass Customization and Multiple Intelligence (Keynote auf der MCP-CE2004) wird in diesem Jahr in Indien in dem Buch „Multiple Intelligences for Managers“ erscheinen. Es freut mich, dass es wieder ein Buch geben wird das aufzeigt, wie auch Manager von der Multiple Intelligenzen Theorie profitieren können. Sobald das Buch veröffentlicht wurde, werde ich darüber berichten.

Multiple Intelligenzen in Schulen

Das Lehrbuch Mietzel,G. (2003): Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens hat sich mittlerweile als Standardwerk in der Ausbildung von Studierenden der Pädagogischen Psychologie, der Pädagogik und des Lehramtes etabliert. Prof. Gerd Mietzel ist an der Universität Duisburg-Essen tätig. In der 7. Auflage des Lehrbuchs (September 2003) findet man auf der Seite 257 folgenden Hinweis: „Gardners Beitrag ist bedeutsam für die schulische Arbeit, weil er die – auch aus gesellschaftlicher Sicht begründbare – Notwendigkeit herausstellt, sich in der Schule nicht nur auf die Förderung logisch-mathematischer und sprachlicher Intelligenzen zu konzentrieren, sondern darüber hinaus weitere ´Intelligenzen´ anzuerkennen.“ Prof. Mietzel weist in seinem Lehrbuch deutlich darauf hin, wie wertvoll die Multiple Intelligenzen Theorie von Gardner für Schulen sein kann.

Das Lehrbuch Mietzel,G. (2003): Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens hat sich mittlerweile als Standardwerk in der Ausbildung von Studierenden der Pädagogischen Psychologie, der Pädagogik und des Lehramtes etabliert. Prof. Gerd Mietzel ist an der Universität Duisburg-Essen tätig. In der 7. Auflage des Lehrbuchs (September 2003) findet man auf der Seite 257 folgenden Hinweis: „Gardners Beitrag ist bedeutsam für die schulische Arbeit, weil er die – auch aus gesellschaftlicher Sicht begründbare – Notwendigkeit herausstellt, sich in der Schule nicht nur auf die Förderung logisch-mathematischer und sprachlicher Intelligenzen zu konzentrieren, sondern darüber hinaus weitere ´Intelligenzen´ anzuerkennen.“ Prof. Mietzel weist in seinem Lehrbuch deutlich darauf hin, wie wertvoll die Multiple Intelligenzen Theorie von Gardner für Schulen sein kann.

Multiple Intelligenzen in Unternehmen?

In dem Buch Simon, Hermann (2004:96): Think! findet man dazu folgenden Hinweis: „Was bewirkt das Geisteskapital im Unternehmen? Es ersetzt im Wesentlichen andere Produktionsfaktoren. Bei der Automatisierung wird manuelle Arbeit durch geistige Vorleistung in Verbindung mit Kapitalinvestitionen substituiert. Forschung dient in weiten Teilen dazu, Rohstoffe einzusparen; so braucht man in der Telekommunikation heute statt einer Tonne Kupfer nur noch 100 g Glasfasern. Doch der Geisteseinsatz macht keineswegs bei den materiellen Faktoren halt. Expertensysteme übernehmen bisherige »White Collar-Arbeit«. Die steigende Bedeutung des Geisteskapitals erwächst nicht nur aus höherer technischer Komplexität, sondern gleichermaßen aus organisatorischen Veränderungen wie Dezentralisierung und Delegation der Verantwortung nach unten. Trotz dieser immer kritischeren Rolle steht die Brainpower eines Unternehmens in keiner Bilanz. Kaum jemand verfügt über aussagekräftige Zahlen und Konkurrenzvergleiche. Es wird deshalb Zeit, dass wir einen Intelligenzquotienten (IQ) für Unternehmen entwickeln, der das gesamte Geisteskapital einer Firma misst. Ähnlich wie in der Literatur (etwa in Howard Gardners Multiple Intelligences) sollte man hierbei einen breiten Intelligenzbegriff verwenden.“ Nicht nur Hermann Simon weist auf einen direkten Zusammenhang zwischen Unternehmensbilanz, Kompexität und Multiple Intelligenzen Theorie hin. Auch Andriessen und Joyce Martin (um nur zwei zu nennen) haben schon auf diesen Zusammenhang verwiesen. Es lohnt sich also auch für Unternmehmen, sich mit der Multiple Intelligenzen Theorie zu befassen.

In dem Buch Simon, Hermann (2004:96): Think! findet man dazu folgenden Hinweis: „Was bewirkt das Geisteskapital im Unternehmen? Es ersetzt im Wesentlichen andere Produktionsfaktoren. Bei der Automatisierung wird manuelle Arbeit durch geistige Vorleistung in Verbindung mit Kapitalinvestitionen substituiert. Forschung dient in weiten Teilen dazu, Rohstoffe einzusparen; so braucht man in der Telekommunikation heute statt einer Tonne Kupfer nur noch 100 g Glasfasern. Doch der Geisteseinsatz macht keineswegs bei den materiellen Faktoren halt. Expertensysteme übernehmen bisherige »White Collar-Arbeit«. Die steigende Bedeutung des Geisteskapitals erwächst nicht nur aus höherer technischer Komplexität, sondern gleichermaßen aus organisatorischen Veränderungen wie Dezentralisierung und Delegation der Verantwortung nach unten. Trotz dieser immer kritischeren Rolle steht die Brainpower eines Unternehmens in keiner Bilanz. Kaum jemand verfügt über aussagekräftige Zahlen und Konkurrenzvergleiche. Es wird deshalb Zeit, dass wir einen Intelligenzquotienten (IQ) für Unternehmen entwickeln, der das gesamte Geisteskapital einer Firma misst. Ähnlich wie in der Literatur (etwa in Howard Gardners Multiple Intelligences) sollte man hierbei einen breiten Intelligenzbegriff verwenden.“ Nicht nur Hermann Simon weist auf einen direkten Zusammenhang zwischen Unternehmensbilanz, Kompexität und Multiple Intelligenzen Theorie hin. Auch Andriessen und Joyce Martin (um nur zwei zu nennen) haben schon auf diesen Zusammenhang verwiesen. Es lohnt sich also auch für Unternmehmen, sich mit der Multiple Intelligenzen Theorie zu befassen.