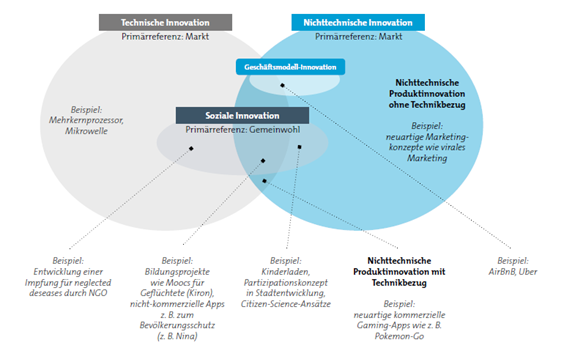

Technische und Nichttechnische Innovationen (RKW 2017:10)

In letzter Zeit wird auch immer stärker zwischen technischen und nicht-technischen Innovationen unterschieden. Die Abbildung zeigt die Zusammenhänge auf. Eine bedeutende Schnittmenge stellen dabei Soziale Innovationen dar, die dem Gemeinwohl dienen.

Frugale Innovationen wiederum sind neue Produkte und Dienstleistungen, die den Einsatz von materiellen und finanziellen Ressourcen im kompletten Produktlebenszyklus von der Entwicklung und Produktion bis hin zur Nutzung und Entsorgung zu minimieren suchen und die Besitz- bzw. Nutzungskosten bei gleichzeitiger Gewährleistung akzeptabler Sicherheits- und Qualitätsstandards beim Verwender substantiell reduzieren (vgl. Tiwari/Herstatt2014b, zitiert in Herstatt/Tiwari 2015). Der Begriff wird sowohl im Zusammenhang mit produkt- wie auch servicebezogenen Innovationen verwendet. Beispiele finden sich im B2C-Bereich im Zusammenhang mit Automobilen (z.B. „Tata Nano“), Haushaltsprodukten („weiße Ware“, wie Kühlschränke oder Waschmaschinen der Marke Haier) wie auch im B2B-Bereich (Industrieanlagen der SMART-Baureihe von Siemens oder Mähdrescher des deutschen Landmaschinen-Herstellers Claas in Indien) (Herstatt/Tiwari 2015).

Ein modernes Innovationsmanagement muss diese Entwicklungen berücksichtigen.