Mit standardisierten Katalogangeboten hat die Tourismusbranche über Jahrzehnte gut gelebt. In den letzten Jahren wird allerdings der Trend zu individuellen Reisen immer deutlicher. Dabei können Kunden mit Hilfe von Konfiguratoren Angebote auf ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Konfiguratoren sind ein Kernelement von Mass Customization (Kundenindividuelle Massenproduktion). Auch Neugründungen in der Tourismusbranche nutzen Mass Customization, um sich im Markt zu positionieren. Beispielsweise das niederländische Unternehmen TravelEssence: “ Our business process is all about mass-customisation and only doing activities that add value to our clients. The heart of our business is a reservation system that holds literally hundreds of components such as accommodation, day trips, workshops, rental cars etc. Many of these are exclusive to TravelEssence, as we are always travelling to our destinations to find and develop new products. Our software, adapted for us, enables us to produce a client travel proposal in about 15 minutes. It costs it all out and shows how much we are making on any itinerary. You can add an extra day, change the accommodation, include new experiences and it all gets calculated and presented again in just a few seconds. We’ve automated 90% of our business processes.“ Zu beachten sind jedoch die vier Ebenen von Mass Customization. Aus dem Interviewtext entnehme ich, dass möglicherweise bei zwei Ebenen (Kostenebene und Beziehungsebene) noch Verbesserungsbedarf besteht. Darüber hinaus, kann ich mir auch vorstellen, den Schritt in Richtung Open Innovation zu gehen… Siehe dazu auch MC und OI in der Tourismusbranche

Mit standardisierten Katalogangeboten hat die Tourismusbranche über Jahrzehnte gut gelebt. In den letzten Jahren wird allerdings der Trend zu individuellen Reisen immer deutlicher. Dabei können Kunden mit Hilfe von Konfiguratoren Angebote auf ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Konfiguratoren sind ein Kernelement von Mass Customization (Kundenindividuelle Massenproduktion). Auch Neugründungen in der Tourismusbranche nutzen Mass Customization, um sich im Markt zu positionieren. Beispielsweise das niederländische Unternehmen TravelEssence: “ Our business process is all about mass-customisation and only doing activities that add value to our clients. The heart of our business is a reservation system that holds literally hundreds of components such as accommodation, day trips, workshops, rental cars etc. Many of these are exclusive to TravelEssence, as we are always travelling to our destinations to find and develop new products. Our software, adapted for us, enables us to produce a client travel proposal in about 15 minutes. It costs it all out and shows how much we are making on any itinerary. You can add an extra day, change the accommodation, include new experiences and it all gets calculated and presented again in just a few seconds. We’ve automated 90% of our business processes.“ Zu beachten sind jedoch die vier Ebenen von Mass Customization. Aus dem Interviewtext entnehme ich, dass möglicherweise bei zwei Ebenen (Kostenebene und Beziehungsebene) noch Verbesserungsbedarf besteht. Darüber hinaus, kann ich mir auch vorstellen, den Schritt in Richtung Open Innovation zu gehen… Siehe dazu auch MC und OI in der Tourismusbranche

Krise in der Automobilindustrie: Mit CATER wäre das möglicherweise nicht passiert

Die amerikanische Automobilindustrie kämpft um ihr wirtschaftliches Überleben und sogar Toyota hat momentan Schwierigkeiten. Ist alles alleine an der Finanzmartkrise fest zu machen? Sicherlich nicht. Schon Ende der 80er Jahre hat die IMVP-Studie (Womack/Jones/Roos: The machine that changed the world) gezeigt, dass ca. 20% aller Autos ohne Kundenauftrag produziert wurden. Geändert hat sich daran in den letzten 20 Jahren wenig. Die Studie: Car Innovation 2015 aus dem Jahr 2007 hat gezeigt, dass ca. 40% der Innovationsprojekte „in den Sand“ gesetzt werden. Beeindruckend. Da hilft auch kein Lean Management (Toyoto-Produktions-System) mehr. Der nächste Schritt wäre schon lange fällig gewesen: Konsequente Ausrichtung an den Bedürfnissen der Kunden und der globalen Märkte mit ihren begrenzen Ressourcen. Mass Customization in der Automobilindustrie spielt dabei immer noch die Rolle einer Randnotiz (Alibi-Konfiguratoren bei einigen Herstellern) obwohl es schon lange an der Zeit gewesen wäre, die vorliegenden Erkenntnisse umzusetzen. Das Projekt CATER beispielsweise zeigt, wie Mass Customization für Autos umgesetzt werden kann: „CATER is an ambitious initiative launched in September 2006 by European and Asian key players in the automotive field. The initiative aims at reaching an integrated system for mass customisation of vehicles through the use of dedicated and innovative ICT tools in the whole automotive industry process.“ Allerdings wurde das Projekt erst 2006 initiiert. Auch offene Projekte wie OSCAR wurden teilweise belächelt. In letzter Zeit liest man allerdings, dass die Automobilindustrie ihren Innovationsprozess öffnet. Das OSCar-Projekt hatte die Automobilindustrie noch belächelt, doch wer zuletzt lacht, lacht am Besten. Ich würde mir wünschen, dass die vielen kleinen Projekte zu Mass Customization und Open Innovation in der Automobilindustrie aus der aktuellen Krise gestärkt hervorgehen. Siehe dazu auch meinen Blogbeitrag vom 04.03.2008.

Die amerikanische Automobilindustrie kämpft um ihr wirtschaftliches Überleben und sogar Toyota hat momentan Schwierigkeiten. Ist alles alleine an der Finanzmartkrise fest zu machen? Sicherlich nicht. Schon Ende der 80er Jahre hat die IMVP-Studie (Womack/Jones/Roos: The machine that changed the world) gezeigt, dass ca. 20% aller Autos ohne Kundenauftrag produziert wurden. Geändert hat sich daran in den letzten 20 Jahren wenig. Die Studie: Car Innovation 2015 aus dem Jahr 2007 hat gezeigt, dass ca. 40% der Innovationsprojekte „in den Sand“ gesetzt werden. Beeindruckend. Da hilft auch kein Lean Management (Toyoto-Produktions-System) mehr. Der nächste Schritt wäre schon lange fällig gewesen: Konsequente Ausrichtung an den Bedürfnissen der Kunden und der globalen Märkte mit ihren begrenzen Ressourcen. Mass Customization in der Automobilindustrie spielt dabei immer noch die Rolle einer Randnotiz (Alibi-Konfiguratoren bei einigen Herstellern) obwohl es schon lange an der Zeit gewesen wäre, die vorliegenden Erkenntnisse umzusetzen. Das Projekt CATER beispielsweise zeigt, wie Mass Customization für Autos umgesetzt werden kann: „CATER is an ambitious initiative launched in September 2006 by European and Asian key players in the automotive field. The initiative aims at reaching an integrated system for mass customisation of vehicles through the use of dedicated and innovative ICT tools in the whole automotive industry process.“ Allerdings wurde das Projekt erst 2006 initiiert. Auch offene Projekte wie OSCAR wurden teilweise belächelt. In letzter Zeit liest man allerdings, dass die Automobilindustrie ihren Innovationsprozess öffnet. Das OSCar-Projekt hatte die Automobilindustrie noch belächelt, doch wer zuletzt lacht, lacht am Besten. Ich würde mir wünschen, dass die vielen kleinen Projekte zu Mass Customization und Open Innovation in der Automobilindustrie aus der aktuellen Krise gestärkt hervorgehen. Siehe dazu auch meinen Blogbeitrag vom 04.03.2008.

MCPC2009: Weltkonferenz zu Mass Customization and Personalization 2009 in Helsinki

Wie schon angekündigt, findet die nächste Weltkonferenz zu Mass Customization and Personalization MCPC2009 vom 04.-07. Oktober 2009 in Helsinki (Finnland) statt: MASS MATCHING 2009. Auch zu dieser Konferenz werde ich einen Beitrag einreichen. Deadline ist der 27.02.2009. Mal sehen, ob ich auch auf dieser Weltkonferenz mein Paper vorstellen kann. Ich freue mich schon jetzt darauf, die MCP-Community in Helsinki zu treffen. Meine Konferenzbeiträge finden Sie unter Veröffentlichungen.

Wie schon angekündigt, findet die nächste Weltkonferenz zu Mass Customization and Personalization MCPC2009 vom 04.-07. Oktober 2009 in Helsinki (Finnland) statt: MASS MATCHING 2009. Auch zu dieser Konferenz werde ich einen Beitrag einreichen. Deadline ist der 27.02.2009. Mal sehen, ob ich auch auf dieser Weltkonferenz mein Paper vorstellen kann. Ich freue mich schon jetzt darauf, die MCP-Community in Helsinki zu treffen. Meine Konferenzbeiträge finden Sie unter Veröffentlichungen.

Kein gutes Zeugnis für Soziale Netzwerke

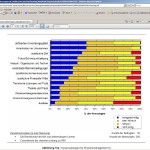

Das Fraunhofer Magazin 1.2009 berichtet in dem Beitrag Identitätsverlust über eine Studie des Fraunhofer-Instituts für sichere Informationstechnik SIT in Darmstadt, in der sechs Plattformen untersucht wurden: Facebook, studiVZ, MySpace, wer-kennt-wen, Lokalisten, XING und Linkedin. Fazit: Die Studie stellt den Plattformen „in puncto Privatsphären- und Datenschutz kein gutes Zeugnis aus“. Es gibt hier also noch viel zu tun. Alle Nutzer der Portale sollten darauf achten und die Betreiber auf die Verbesserungspotenziale aufmerksam machen.

Das Fraunhofer Magazin 1.2009 berichtet in dem Beitrag Identitätsverlust über eine Studie des Fraunhofer-Instituts für sichere Informationstechnik SIT in Darmstadt, in der sechs Plattformen untersucht wurden: Facebook, studiVZ, MySpace, wer-kennt-wen, Lokalisten, XING und Linkedin. Fazit: Die Studie stellt den Plattformen „in puncto Privatsphären- und Datenschutz kein gutes Zeugnis aus“. Es gibt hier also noch viel zu tun. Alle Nutzer der Portale sollten darauf achten und die Betreiber auf die Verbesserungspotenziale aufmerksam machen.

Deutschland-Karte (Google Earth) zu Mass Customization

Im Gespräch mit dem RKW Kompetenzzentrum in Eschborn stellte ich meine Idee von einer Deutschlandkarte vor, in der Aktivitäten zu Mass Customization enthalten sein sollten. Ich bekomme immer wieder zu hören, dass es scheinbar nur wenige Institutionen und Unternehmen gibt, die sich mit Mass Customization befassen. Die Karte sollte zeigen, dass dem nicht so ist. Herr Hendrik Kohl (Praktikant beim RKW) war dann so nett, und hat diese Idee mit Hilfe von Google Earth umgesetzt. Basis seiner Arbeit waren die vielen Konferenzbeiträge von Forschungsinstitutionen und Unternehmen in den letzten Jahren. Die Karte zeigt deutlich auf, dass sich die Aktivitäten zu Mass Customization um die wissenschaftlichen Zentren (z.B. TU München) konzentrierten und von dort auf Unternehmen übergegangen sind (Wissenstransfer). Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei Herrn Hendrik Kohl bedanken. Lesen Sie sich doch einmal die Arbeit durch – es lohnt sich: Kohl, H. (2008): Die Verortung teilnehmender Organisationen aus Deutschland an Mass-Customization-Konferenzen

Im Gespräch mit dem RKW Kompetenzzentrum in Eschborn stellte ich meine Idee von einer Deutschlandkarte vor, in der Aktivitäten zu Mass Customization enthalten sein sollten. Ich bekomme immer wieder zu hören, dass es scheinbar nur wenige Institutionen und Unternehmen gibt, die sich mit Mass Customization befassen. Die Karte sollte zeigen, dass dem nicht so ist. Herr Hendrik Kohl (Praktikant beim RKW) war dann so nett, und hat diese Idee mit Hilfe von Google Earth umgesetzt. Basis seiner Arbeit waren die vielen Konferenzbeiträge von Forschungsinstitutionen und Unternehmen in den letzten Jahren. Die Karte zeigt deutlich auf, dass sich die Aktivitäten zu Mass Customization um die wissenschaftlichen Zentren (z.B. TU München) konzentrierten und von dort auf Unternehmen übergegangen sind (Wissenstransfer). Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei Herrn Hendrik Kohl bedanken. Lesen Sie sich doch einmal die Arbeit durch – es lohnt sich: Kohl, H. (2008): Die Verortung teilnehmender Organisationen aus Deutschland an Mass-Customization-Konferenzen

Tochtermann, K.; Schachner, W. (2008): Wissensmanagement im Qualitätsmanagement (Studie)

Wissensmanagement wird schon in vielen Bereichen praktiziert, was häufig fehlt, ist der systematische Umgang mit Wissen in den verschiedenen Bereichen. Die vorliegende Studie Tochtermann, K.; Schachner, W. (2008): Wissensmanagement im Qualitätsmanagement (Kurzfassung) „liefert konkrete Hinweise auf die speziellen Anforderungen von und Erfolgfaktoren für Wissensmanagement aus Sicht des Qualitätsmanagements.“ Qualitätsmanagement kann aus meiner Sicht ein sehr guter Ankerpunkt für die Entwicklung von Wissensmanagement im Unternehmen sein. Neben den in der Studie genannten Bereichen, geht es auch darum, verschiedene Aktivitäten umzudeuten. Beispielsweise könnte ein Qualitätszirkel aus der Wissensperspektive betrachtet, stärker den Übergang von impliziten zu expliziten Wissen thematisieren. Versuchen Sie es doch einmal. Am Besten fangen Sie bei Ihren Geschäftsprozessen an und fragen sich, welche Wissensdomänen (Wissen über Kunden, Wissen über Produkte, …) erforderlich sind, um den Prozess durchzuführen… usw..

Wissensmanagement wird schon in vielen Bereichen praktiziert, was häufig fehlt, ist der systematische Umgang mit Wissen in den verschiedenen Bereichen. Die vorliegende Studie Tochtermann, K.; Schachner, W. (2008): Wissensmanagement im Qualitätsmanagement (Kurzfassung) „liefert konkrete Hinweise auf die speziellen Anforderungen von und Erfolgfaktoren für Wissensmanagement aus Sicht des Qualitätsmanagements.“ Qualitätsmanagement kann aus meiner Sicht ein sehr guter Ankerpunkt für die Entwicklung von Wissensmanagement im Unternehmen sein. Neben den in der Studie genannten Bereichen, geht es auch darum, verschiedene Aktivitäten umzudeuten. Beispielsweise könnte ein Qualitätszirkel aus der Wissensperspektive betrachtet, stärker den Übergang von impliziten zu expliziten Wissen thematisieren. Versuchen Sie es doch einmal. Am Besten fangen Sie bei Ihren Geschäftsprozessen an und fragen sich, welche Wissensdomänen (Wissen über Kunden, Wissen über Produkte, …) erforderlich sind, um den Prozess durchzuführen… usw..

Knowledge Makes The World Go Round: Bald im Spreadshirt-Shop

K N O W L E D G E M A K E S T H E W O R L D G O R O U N D ® ist ein von mir eingetragenes Markenzeichen. In den letzten Wochen habe wir den Text bei Spreadshirt auf verschiedene Produkte wie T-Shirts, Taschen, Tassen, Schals, Schirme, Bottons usw. aufbringen lassen. Es hat uns – und auch anderen – sehr gut gefallen. Wir planen daher, einen eigenen Shop bei Spreadshirt einzurichten, auf dem man den Text und verschiedene Motive dazu auf die unterschiedlichsten Produkte aufbringen kann. Wir leben in einer Wissensgesellschaft und es ist nicht das Geld, das die Welt bewegt, sondern: K N O W L E D G E M A K E S T H E W O R L D G O R O U N D ®

K N O W L E D G E M A K E S T H E W O R L D G O R O U N D ® ist ein von mir eingetragenes Markenzeichen. In den letzten Wochen habe wir den Text bei Spreadshirt auf verschiedene Produkte wie T-Shirts, Taschen, Tassen, Schals, Schirme, Bottons usw. aufbringen lassen. Es hat uns – und auch anderen – sehr gut gefallen. Wir planen daher, einen eigenen Shop bei Spreadshirt einzurichten, auf dem man den Text und verschiedene Motive dazu auf die unterschiedlichsten Produkte aufbringen kann. Wir leben in einer Wissensgesellschaft und es ist nicht das Geld, das die Welt bewegt, sondern: K N O W L E D G E M A K E S T H E W O R L D G O R O U N D ®

VfL Bochum überwintert auf einem Abstiegsplatz

Der VfL Bochum hat es gestern nicht geschafft, die Abstiegsplätze zu verlassen. Wir konnten nicht live dabei sein und hatten gehofft, dass die Negativserie gegen den 1. FC Köln gestoppt würde – Denkste! Das 1:2 im heimischen Stadion ist der Schlusspunkt einer Hinrunde, die für den VfL Bochum schlechter nicht laufen konnte. Schaut man sich die Stellungnahmen zu dem gestrigen Spiel oder auch zu den anderen Spielen an so fällt auf, dass immer die gleichen Textpassagen zu finden sind: „Gut gespielt, aber kein Glück gehabt“, „Wenn wir so weiter machen, werden wir irgendwann belohnt“, „Die Mannschaft ist besser, als es der Tabellenstand zeigt“ usw.. Mannschaft, Trainer, Fans und Verein sollten den Realitäten langsam aber sicher ins Auge sehen: Mit nur 11 Punkten aus 17 Spielen steht man zu Recht auf einem Abstiegsplatz. Einen Hoffnungsschimmer gibt es dennoch: Auch andere Mannschaften sind in dieser Saison „grotten schlecht“ … Als leidgeprüfter VfL Fan sollte man sich dennoch schon einmal mit der 2. Liga vetraut machen…

Der VfL Bochum hat es gestern nicht geschafft, die Abstiegsplätze zu verlassen. Wir konnten nicht live dabei sein und hatten gehofft, dass die Negativserie gegen den 1. FC Köln gestoppt würde – Denkste! Das 1:2 im heimischen Stadion ist der Schlusspunkt einer Hinrunde, die für den VfL Bochum schlechter nicht laufen konnte. Schaut man sich die Stellungnahmen zu dem gestrigen Spiel oder auch zu den anderen Spielen an so fällt auf, dass immer die gleichen Textpassagen zu finden sind: „Gut gespielt, aber kein Glück gehabt“, „Wenn wir so weiter machen, werden wir irgendwann belohnt“, „Die Mannschaft ist besser, als es der Tabellenstand zeigt“ usw.. Mannschaft, Trainer, Fans und Verein sollten den Realitäten langsam aber sicher ins Auge sehen: Mit nur 11 Punkten aus 17 Spielen steht man zu Recht auf einem Abstiegsplatz. Einen Hoffnungsschimmer gibt es dennoch: Auch andere Mannschaften sind in dieser Saison „grotten schlecht“ … Als leidgeprüfter VfL Fan sollte man sich dennoch schon einmal mit der 2. Liga vetraut machen…

Goleman, D.; Boyatzis, R. (2008): Social Intelligence and the Biology of Leadership

Der Artikel Goleman, D.; Boyatzis, R. (2008): Social Intelligence and the Biology of Leadership (Harvard Business Review, September 2008) befasst sich mit Sozialer Intelligenz von Führungskräften und bezieht sich dabei deutlich auf die von Goleman schon lange vertretene These, dass die Emotionale Intelligenz im Geschäftsleben (für Führungskräfte) wichtig ist. Der Artikel ist ohne weitere Quellenangaben eher eine Beschreibung der Situation, dass der Homo Oeconomicus und damit auch der „Manager Oeconomicus“ [eigene Wortschöpfung] nicht mehr zeitgemäß sind. Was fehlt ist der Hinweis, dass die Emotionale Intelligenz bzw. die Soziale Intelligenz und auch andere Intelligenzen (inkl. des IQ) Bestandteile der Multiple Intelligenzen Theorie sind, die Howard Gardner seit 1983 vertritt. Mit Emotionaler (Sozialer) Intelligenz alleine kommt man im Geschäftsleben auch nicht voran. Darüber hinaus ist auch zu klären, ob die beschriebenen Phänomene auf die Soziale Intelligenz der Personen zurückzuführen sind, denn dann wäre es eine Ursache-Wirkung-Beziehung, die z.B. Neuweg (2004) als Intellektualistische Legende kritisiert… Neuweg bezieht sich dabei auf Ryle und vertritt die Ansicht, dass sich die Intelligenz selbst in der Handlung zeigt… In meinem Promotionsvorhaben gehe ich u.a. diesen Fragen nach. Natürlich können Sie sich auch einige meiner Veröffentlichungen dazu ansehen.

Der Artikel Goleman, D.; Boyatzis, R. (2008): Social Intelligence and the Biology of Leadership (Harvard Business Review, September 2008) befasst sich mit Sozialer Intelligenz von Führungskräften und bezieht sich dabei deutlich auf die von Goleman schon lange vertretene These, dass die Emotionale Intelligenz im Geschäftsleben (für Führungskräfte) wichtig ist. Der Artikel ist ohne weitere Quellenangaben eher eine Beschreibung der Situation, dass der Homo Oeconomicus und damit auch der „Manager Oeconomicus“ [eigene Wortschöpfung] nicht mehr zeitgemäß sind. Was fehlt ist der Hinweis, dass die Emotionale Intelligenz bzw. die Soziale Intelligenz und auch andere Intelligenzen (inkl. des IQ) Bestandteile der Multiple Intelligenzen Theorie sind, die Howard Gardner seit 1983 vertritt. Mit Emotionaler (Sozialer) Intelligenz alleine kommt man im Geschäftsleben auch nicht voran. Darüber hinaus ist auch zu klären, ob die beschriebenen Phänomene auf die Soziale Intelligenz der Personen zurückzuführen sind, denn dann wäre es eine Ursache-Wirkung-Beziehung, die z.B. Neuweg (2004) als Intellektualistische Legende kritisiert… Neuweg bezieht sich dabei auf Ryle und vertritt die Ansicht, dass sich die Intelligenz selbst in der Handlung zeigt… In meinem Promotionsvorhaben gehe ich u.a. diesen Fragen nach. Natürlich können Sie sich auch einige meiner Veröffentlichungen dazu ansehen.

OpenInnovators.de: Relaunch der Website

Die Website OpenInnovators wurde überbeitet: „Ergänzend zu den bisherigen Funktionen bietet die Plattform mit dem Relaunch ein deutlich verbessertes Angebot zur Information, z.B. den Bereich ´Ideenwettbewerbe´. Unternehmen können hier Ideenwettbewerbe kostenfrei verlinken und haben so die Chance eine größere Teilnehmergruppe zu erreichen. Neben dem Bereich „Ideenwettbewerbe“ haben wir das Forum neu gestartet und einen Blog eingebunden. Nach wie vor, nur noch stärker, verfolgen wir ausgehend vom gesteckten Ziel einen größeren Nutzen bieten zu wollen, Bemühungen zur Kollaboration mit Wissenschaft und Praxis.“ Ich freue mich über jede Initiative, die Open Innovation näher an die Organisationen heranbringt.

Die Website OpenInnovators wurde überbeitet: „Ergänzend zu den bisherigen Funktionen bietet die Plattform mit dem Relaunch ein deutlich verbessertes Angebot zur Information, z.B. den Bereich ´Ideenwettbewerbe´. Unternehmen können hier Ideenwettbewerbe kostenfrei verlinken und haben so die Chance eine größere Teilnehmergruppe zu erreichen. Neben dem Bereich „Ideenwettbewerbe“ haben wir das Forum neu gestartet und einen Blog eingebunden. Nach wie vor, nur noch stärker, verfolgen wir ausgehend vom gesteckten Ziel einen größeren Nutzen bieten zu wollen, Bemühungen zur Kollaboration mit Wissenschaft und Praxis.“ Ich freue mich über jede Initiative, die Open Innovation näher an die Organisationen heranbringt.