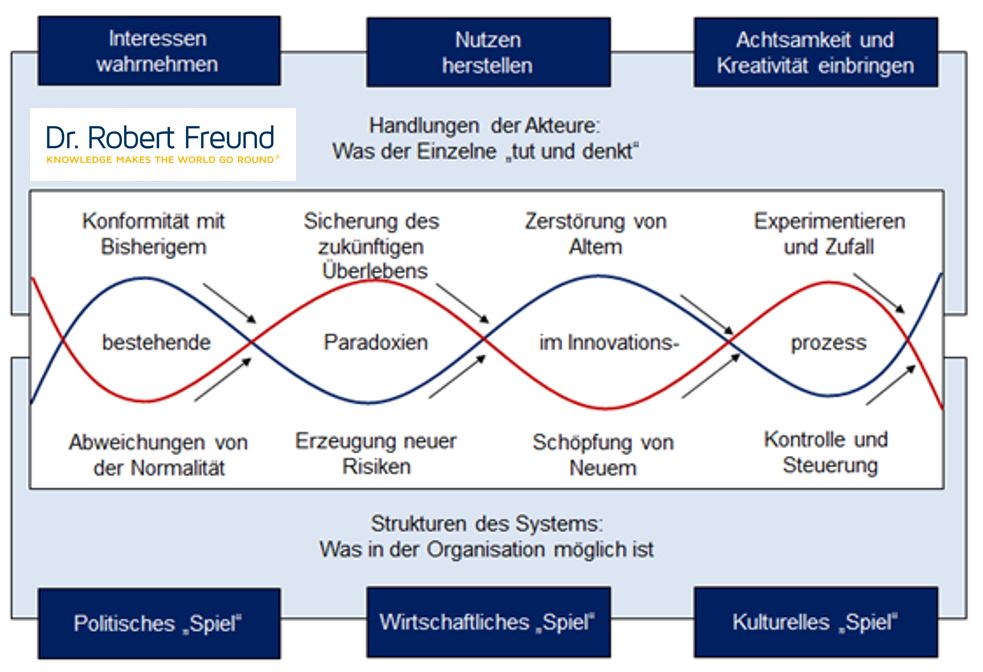

In Organisationen kommt es immer wieder zu der Frage, ob Routineprozesse (Exploration) oder eher Innovationen (Exploitation) in den Fokus organisationaler Entwicklung stehen sollten. In der Zwischenzeit wird deutlich, dass beides in einer Organisation wechselseitig bewältig und entwickelt werden sollten. Diese Ambidextrie hatte ich schon einmal in dem Blogbeitrag Ambidextres Innovationsmanagement: Zwischen Exploration und Exploitation erläutert.

Es stellt sich natürlich gleich die Frage, wie eine geeignete Strategie gerade für Digitale Innovationen aussehen kann. Forscher vom Fraunhofer Institut Stuttgart und der Universität Stuttgart sind der Frage anhand von Literaturrecherchen und Interviews nachgegangen und haben ihre Erkenntnisse veröffentlicht:

Schrader et al. (2025): Organizing digital innovations. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 11 (2025) | Link

Ein Ergebnis war, dass organisationale Ambidextrie eine wichtige Voraussetzung für Digitale Innovationen darstellt. Weiterhin haben die Forscher in ihrem Paper ein Framework dargestellt, das einer Organisation hilft, die geeignete Strategie auszuwählen und umzusetzen.

Ergänzend sollte noch erwähnt sein, dass organisationale Ambidextrie auch sehr viel von den Menschen einfordert. Es ist nicht leicht, permanent zwischen den „beiden Welten“ zu pendeln.