Über Kompetenz, und dem Umgang mit Kompetenz (Kompetenzmanagement), gibt es in unserem Blog eine separate Kategorie, in der aktuell 762 Beiträge zu finden sind. Da es allerdings nicht nur kompetente Kolleginnen und Kollegen in Organisationen gibt, sondern auch viel Inkompetenz gibt, sollten wir natürlich auch darüber sprechen. Hinzu kommt allerdings auch noch eine andere Frage: Wie sympathisch ist mir der Kollege, oder die Kollegin?

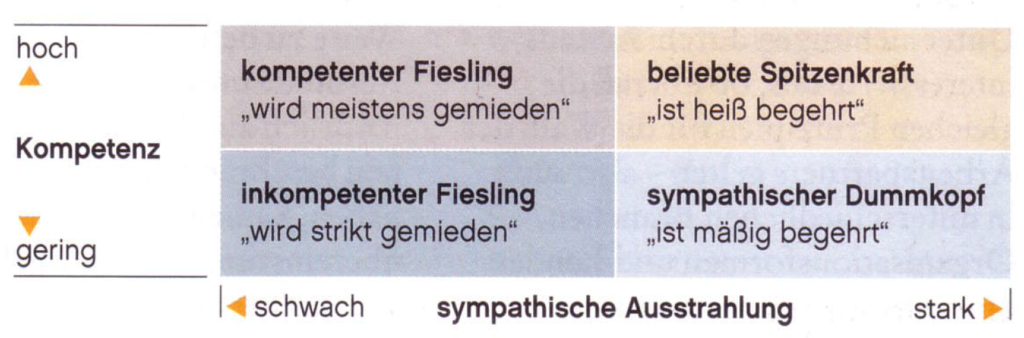

Diese kurzen Überlegungen führen dann direkt zu der Abbildung, in der die beiden Achsen Kompetenz (niedrig-hoch) und sympathische Ausstrahlung (schwach-stark) zu finden sind. Im einfachsten Fall ergeben sich daraus die vier Bereiche:

| Kompetenter Fiesling | Wird meistens gemieden |

| Beliebte Spitzenkraft | Ist heiß begehrt |

| Inkompetenter Fiesling | Wird strikt gemieden |

| Sympathischer Dummkopf | Ist mäßig begehrt |

In einer Studie wurde nun untersucht, wie sich Mitarbeiter bei einer möglichen Zusammenarbeit mit anderen entscheiden würden.

„Unsere Studien in vier sehr unterschiedlichen Organisationen haben eindeutig ergeben, dass die meisten Menschen lieber mit einem ,,sympathischen Dummkopf“ zusammenarbeiten als mit jemandem, der zwar kompetent aber nicht sympathisch ist, also mit einem „kompetenten Fiesling“ (Casciaro/Lobo 2005).

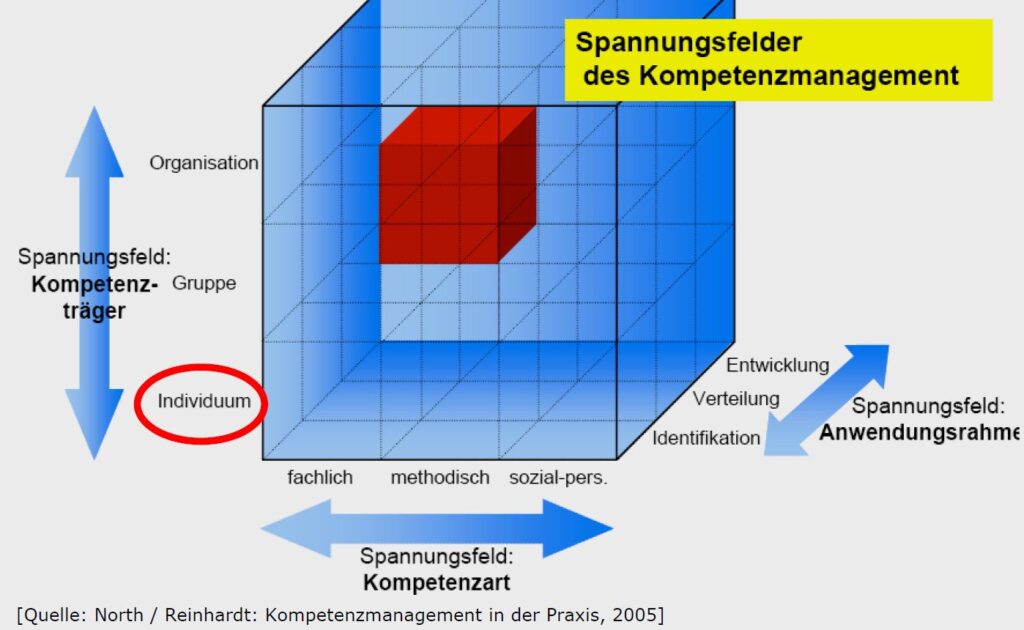

Zu beachten ist hier, dass es bei Kompetenz und Inkompetenz vorrangig um die fachliche und methodische Dimensionen geht. Betrachtet man Kompetenz etwas weiter als Selbstorganisationsdispositionen, zu denen nicht nur fachliche oder methodische, sondern auch soziale und persönliche Dimensionen gehören, müsste es eine Unterscheidung zwischen Kompetenz und Sympathie gar nicht geben. Siehe dazu auch