Die moderne Arbeitswelt macht es erforderlich, immer komplexere Aufgabenstellungen zusammen mit anderen zu bearbeiten, und möglichst zu lösen.

Das RKW (Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e.V) bringt immer wieder Unterlagen heraus, die gerade für Kleine Mittlere Unternehmen (KMU) gut nutzbar sind. Diesmal geht es um die Veröffentlichung RKW (2025): Teamradar. Survival Guide für smarte Teamarbeit und clevere Konfliktlösung. Auf der Website kann der Leitfaden – immerhin 50 Seiten – als PDF-Datei kostenfrei heruntergeladen, und von vielen genutzt werden:

„Für alle, die in Teams Verantwortung übernehmen – ob als Führungskraft, Projektleitung oder Teammitglied. Besonders für KMU bietet das Teamradar eine praxisnahe Methode, um die Potenziale von Vielfalt und Unterschiedlichkeit produktiv zu nutzen“ (ebda.).

Es ist gut, wenn viele Zusammenhänge aufgezeigt werden und die Möglichkeit besteht, die Inhalte für seine Organisation umzusetzen. Für Kleine Unternehmen ist das etwas zu viel des Guten, für Mittelständler kann der umfangreiche Leitfaden Sinn machen. An dieser Stelle möchte ich noch folgendes anmerken:

Es wird zunächst nicht zwischen Teamarbeit und Projektarbeit unterschieden, obwohl die Projektleitung als Zielgruppe benannt ist.

Das ist durchaus bemerkenswert, da es Unterschiede gibt, die ich in dem Blogbeitrag Teamarbeit und Projektarbeit: Gemeinsamkeiten und Unterschiede beschrieben habe.

Weiterhin gibt es in dem Kapitel „Teamprofile: Zwischen Tun und Lassen: Teamkompetenzen neu denken“ noch den einen oder anderen Punkt:

„Manchmal läuft ein Team wie ein Uhrwerk – alles greift ineinander, die Dinge kommen ins Rollen. Manchmal aber fehlt genau das Zahnrad, das alles verbindet“ (ebda.).

Anmerkung: Die Verwendung der Metapher „Zahnrad“ konterkariert das Ziel, Teamarbeit zu beschreiben und zu entwickeln. Menschen als Zahnräder haben als Metapher ausgedient. Zahnräder haben keine Emotionen, Menschen schon. Meier (2022) führt dazu aus: „“Kulturen sind in undurchschaubarer Weise verwobene Netze von Handlungen, Gegenständen, Bedeutungen, Haltungen und Annahmen. Und eben keine mechanischen Uhrwerke, bei denen voraussehbar ist, welche Veränderung sich ergibt, wenn man bei einem Zahnrad die Anzahl der Zähne vergrößert oder verkleinert.“

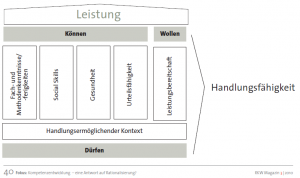

Weiterhin werden drei Teamkompetenzen genannt: Umsetzungsfähigkeit, Strategiefähigkeit und Anpassungsfähigkeit. Der Begriff „Teamkompetenzen“ kommt ansonsten nur in der Kapitelüberschrift und im Inhaltsverzeichnis vor.

Anmerkung: Fähigkeiten werden erst im Handeln manifest, außerhalb der Handlung haben sie keine Wirklichkeit. Das Handeln, die Performanz steht im Mittelpunkt. Insofern können Fähigkeiten keine Kompetenzen sein.

Teamprofile: Die Eule, Die Ameise, Der Oktopus, Der Fuchs, Der Dachs, Der Delfin, Das Arbeitspferd.

Anmerkung: Worin unterscheiden sich diese Teamprofile von den Teamrollen nach Belbin? Sind Profile oder Rollen geeignet, Kompetenzen im Sinne von Selbstorganisationsdispositionen (Erpenbeck/Heyse) zu entwickeln?

Siehe dazu auch Freund, R. (2011): Das Konzept der Multiplen Kompetenz auf den Analyseebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk.