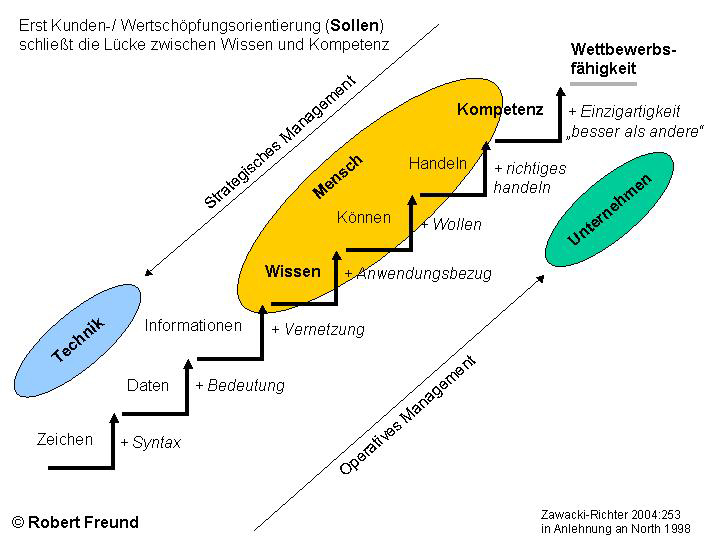

Oftmals werden Daten und Informationen mit Wissen gleichgesetzt. Das folgende Beispiel soll daher aufzeigen, wie aus Daten und Informationen Wissen entsteht:

Oftmals werden Daten und Informationen mit Wissen gleichgesetzt. Das folgende Beispiel soll daher aufzeigen, wie aus Daten und Informationen Wissen entsteht:

Es können auf unterschiedlichste Weise Daten über den Zustand eines menschlichen Körpers gewonnen werden. Die Daten werden zu Informationen, wenn sie unter ein erstes Relevanzsystem fallen, beispielsweise wenn Daten nicht in einem Normalbereich liegen (eine Körpertemperatur von 37.90C heißt „erhöhte Temperatur“). Diese Informationen stehen dem Arzt wie dem Patienten zur Verfügung, das heißt allerdings nicht, dass beide deshalb wissen, wie der Zustand einzuschätzen ist. Die Informationen müssen in Beziehungen gesetzt und in einen weiteren Kontext gebracht werden, damit das Wissen entstehen kann, worin die Beschwerden des Patienten gründen und wodurch diese ggf. beseitigt werden können (Schilcher 2006:23).

Den Zusammenhang zwischen Daten, Informationen, Wissen, Können und Kompetenz besprechen wir in dem von uns entwickelten Blended Learning Lehrgang Wissensmanager (IHK). Der nächste Lehrgang wird von der IHK Köln ab April angeboten. Weitere Hinweise finden Sie auf unserer Lernplattform.