Es gibt möglicherweise nichts, oder sehr wenig, was nicht verbessert werden kann. Diese Überlegung mündet in den allseits bekannten Kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP, oder japanisch Kaizen). Die Frage, die in dem Zusammenhang gleich auftaucht lautet:

Wie kann diese kontinuierliche Verbesserung systematischer gestaltet werden?

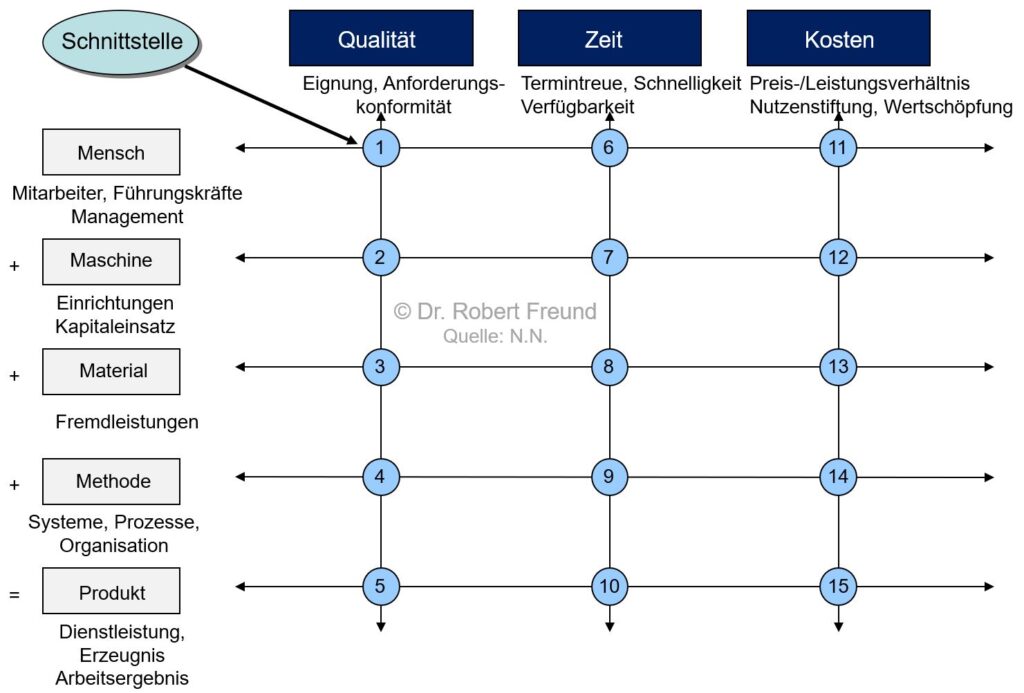

Die Abbildung zeigt Ihnen dazu ein geeignetes Netzwerk, in dem die Dimensionen des Ishikawa-Diagramms und des Magischen Dreiecks (Qualität, Zeit und Kosten) in einer Matrix gegenübergestellt werden.

Suchen Sie sich zunächst einen Geschäftsprozess, oder einen Teilprozess aus, und formulieren Sie für die Schnittstellen, die mit den Nummern 1-15 gekennzeichnet sind, geeignete Fragen. Dadurch entsteht eine Art Leitfaden oder auch Checkliste, abgestimmt auf Ihre Organisation.

Wenn Sie „nur“ zu jeder Schnittstelle 3-5 Fragen formulieren, kommen Sie dabei schon auf insgesamt 45-75 Möglichkeiten für Verbesserungen.

Probieren Sie es doch einfach einmal aus!