Der Begriff „Kompetenz“ ist sehr vielschichtig und verfügt wegen seiner geschichtlichen Entwicklung über viele Facetten. Eine davon ist, Kompetenz als Selbstorganisationsdisposition zu verstehen, die sich von Persönlichkeitseigenschaften und -fertigkeiten unterscheidet.

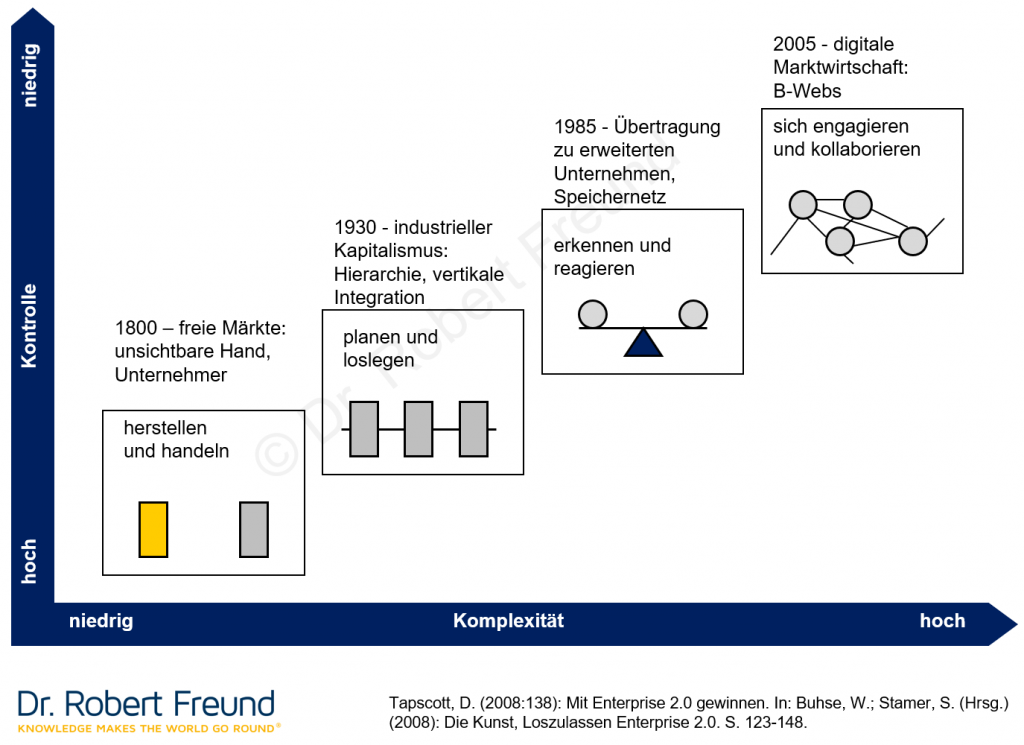

Ein weiterer, wichtiger Begriff ist in dem Zusammenhang ist „Qualifikation“. Qualifikationen sind hier Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kenntnisse, die vermittelt und geprüft werden können. Qualifikationen sind eher für die Bewältigung überschaubarer Aufgaben geeignet. Daran schließen sich bereichsübergreifende Schlüsselqualifikationen an. In eher unsicheren/unübersichtlichen Problemlösungssettings reichen Qualifikationen zu deren Bewältigung nicht mehr aus. Da es in der heute stark vernetzten Welt immer mehr um komplexes Problemlösen geht, ist es nicht verwunderlich, dass die Kompetenzentwicklung auf pädagogischer Ebene und auf Unternehmensebene in den Mittelpunkt rückt.

Der ethisches Aspekt bedingt, dass dass Kompetenz nicht gelehrt und vermittelt, sondern nur angebahnt werden kann. Der sich Bildende ist bei der Entwicklung dieser umfassenden Fähigkeiten als Akteur gefragt (Heil 2007:72). Als einen Hinweis darauf, dass Kompetenz sich entwickelt und nicht vermittelt werde kann, kann die Tatsache gesehen werden, dass es kein deutsches Verb für Kompetenz gibt. Einen Menschen kann man qualifizieren aber nicht „kompetenzieren“ (ebd. S. 75, in Heffels/Streffer/Häusler (2007).

Siehe dazu auch Freund, R. (2011): Das Konzept der Multiplen Kompetenz auf den Analyseebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk.