Das Umfeld verändert sich turbulent, sodass die Komplexität in allen Bereichen zunimmt. Die Antwort auf diese Entwicklung ist in vielen Bereichen immer mehr Informationstechnologie (Digitalisierung). Diese Systeme haben selbst ein großes Maß an Selbst-Steuerung, was die ganze Situation nicht einfacher macht, und zu einem Kontrollparadox führt.

„Es entsteht hierdurch jedoch folgendes Kontrollparadox: Die Überforderung durch Komplexität wird mit hochkomplexen Technologien der Selbst-Steuerung beantwortet, die ihrerseits nicht mehr unmittelbar, d.h. von einem Zentrum her zu kontrollieren sind. Begriffe wie navigieren, Suchmaschine, Link oder surfen verweisen auf neuartige Formen des Umgangs mit hochkomplexen Informationssystemen, die tiefgreifende Veränderungen im Kontrollbewusstsein verlangen. Auch die modische Überbetonung von Konzepten selbstorganisierten und selbstgesteuerten Lernens und ihre Affinität zu medientheoretischen Konzepten erhalten aus den hochkomplexen Kommunikationszusammenhängen ihr Motiv“ (Schäffter, Ortfried (2023:15): Netzwerke(n) in der Erwachsenen- und Weiterbildung. Begriffsdefinition, Perspektiven und Voraussetzungen. In: Magazin erwachsenenbildung.at. Das Fachmedium für Forschung, Praxis und Diskurs. Ausgabe 48, 2023).

Interessant ist der Hinweis auf das selbstorganisierte und selbstgesteuerte Lernen, da hier die Affinität zu medientheoretischen Konzepten angesprochen wird. Diese Form des Lernens hat ihre Bedeutung (Siehe dazu auch Kompetenz als Selbstorganisationsdisposition), doch sollten die Medien nicht überbetont, sondern angemessen eingesetzt werden.

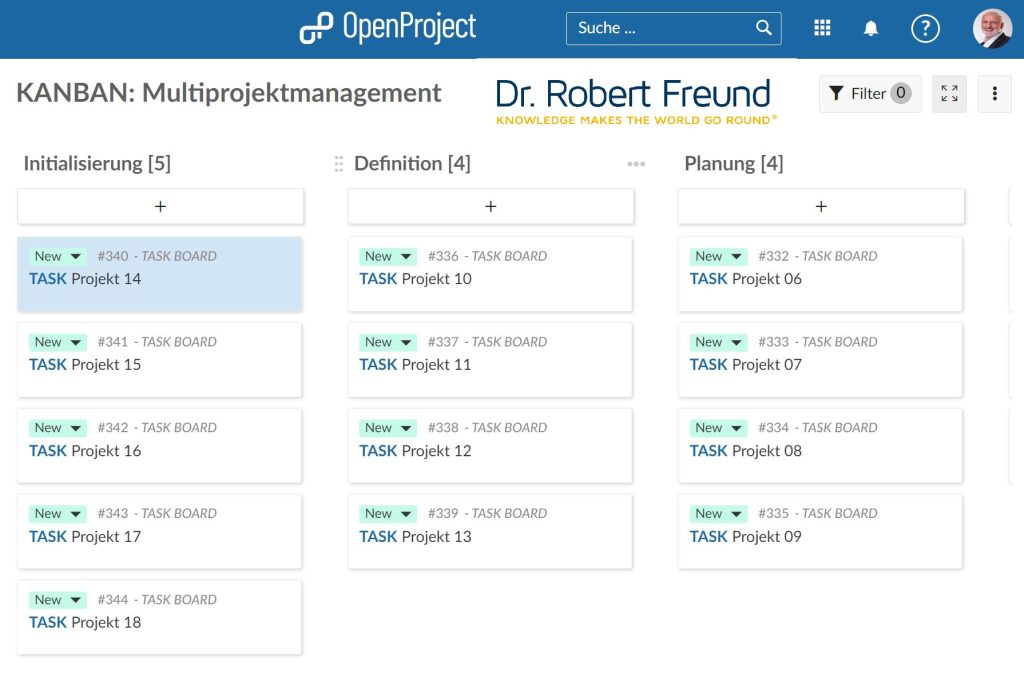

Solche Zusammenhänge thematisieren wir auch in den von uns entwickelten Blended Learning Lehrgängen, die wir an verschiedenen Standorten anbieten. Weitere Informationen zu den Lehrgängen und zu Terminen finden Sie auf unserer Lernplattform.