Das World Economic Forum (WEF) hat im Oktober 2020 den Future of Jobs Report 2020 veröffentlicht. Darin wird deutlich, wie sich die Arbeitswelt in den kommenden Jahren weltweit (und natürlich auch in Deutschland) drastisch verändern wird. Es ist davon auszugehen, dass ca. 50% aller Arbeitnehmer ihre Kompetenzen (Qualifikationen) den neuen Anforderungen anpassen müssen. Das bedeutet wiederum, dass der Weiterbildung – Kompetenzentwicklung – auf allen Ebenen (Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk) eine bedeutende Rolle zukommt. Eine moderne Weiterbildung (Klassisch, Blended, Online) wird neue Medien sinnvoll nutzen und selbst gesteuertes, bzw. selbst organisiertes Lernen unterstützen (Ermöglichungsdidaktik).

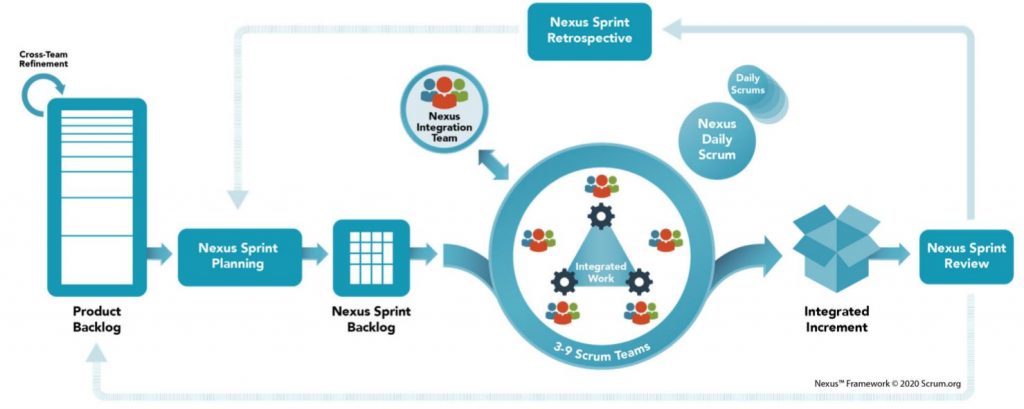

Weiterhin wird in dem WEF-Report 2020 deutlich, dass es Jobs geben wird, die in Zukunft stark nachgefragt werden. Zu diesen Jobs gehört der Project Manager (m/w/d), der in dem Ranking für Deutschland (WEF 2020:79) den 7. Platz von 10 einnimmt (Siehe Grafik). Dabei wird der Project Manager nicht eingeschränkt auf agiles Projektmanagement, sondern enthält daher auch die klassisch plangetriebene Vorgehensweise und hybride Ansätze.

Es ist für uns natürlich sehr erfreulich, dass wir mit den von uns entwickelten Blended Learning Lehrgängen Projektmanager/in (IHK) und Projektmanager/in Agil (IHK) beide Dimensionen (Moderne Lernformen und gefragter Job) abdecken. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Lernplattform.