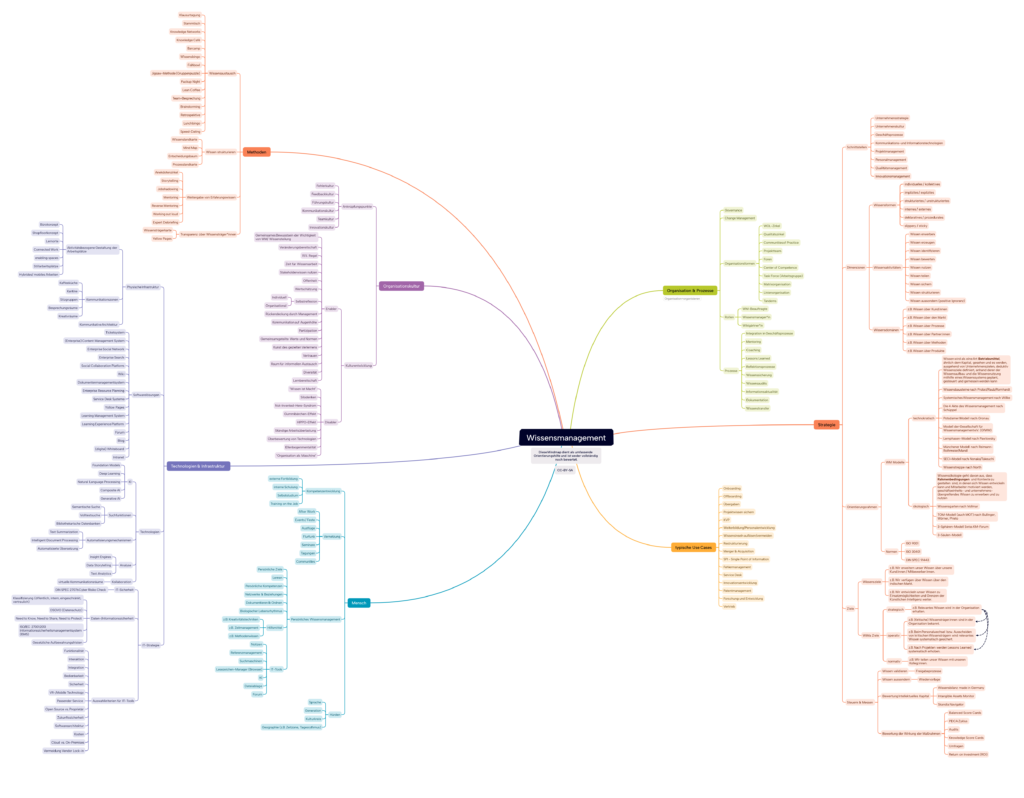

In einer Arbeitsgruppe der Gesellschaft für Wissensmanagement e.V. (GfWM) wurde 2024 ein umfangreiches Mindmap zu Wissensmanagement erstellt. In der Abbildung ist die Quelle und die Lizenz zur Nutzung genannt.

„Die Wissensmanagement-Mindmap soll einen systematischen Überblick über die wesentlichen Handlungsfelder, Modelle, Methoden und Tools im Bereich des Wissensmanagements geben“ (ebd.).

Die Mindmap ist auf der Website der GfWM in verschiedenen Dateiformaten zu finden, die mit Angabe der Quelle genutzt werden können.

Einerseits ist es gut, einen Überblick zu den vielfältigen Themenbereichen des Wissensmanagements zu erhalten. Andererseits weisen die Autoren berechtigt darauf hin, dass dieses Mindmap keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Wenn da allerdings noch viele weitere „Äste“ hinzukommen, wirkt das Mindmap weniger hilfreich und „erschlägt“ möglicherweise den Interessenten.

Insofern frage ich mich, ob es nicht besser wäre einen Einstig zu wählen, der sich aus den jeweiligen Situationen, Kontexten, Domänen ergibt. Solche „Ankerpunkte“ konkretisieren den Umgang mit Wissen, und führen in einem Bottom-Up-Ansatz zur Entdeckung der vielfältigen Möglichkeiten des Wissensmanagements – speziell abgestimmt auf die einzelne Person, die Gruppe, die Organisation und/oder das Netzwerk.

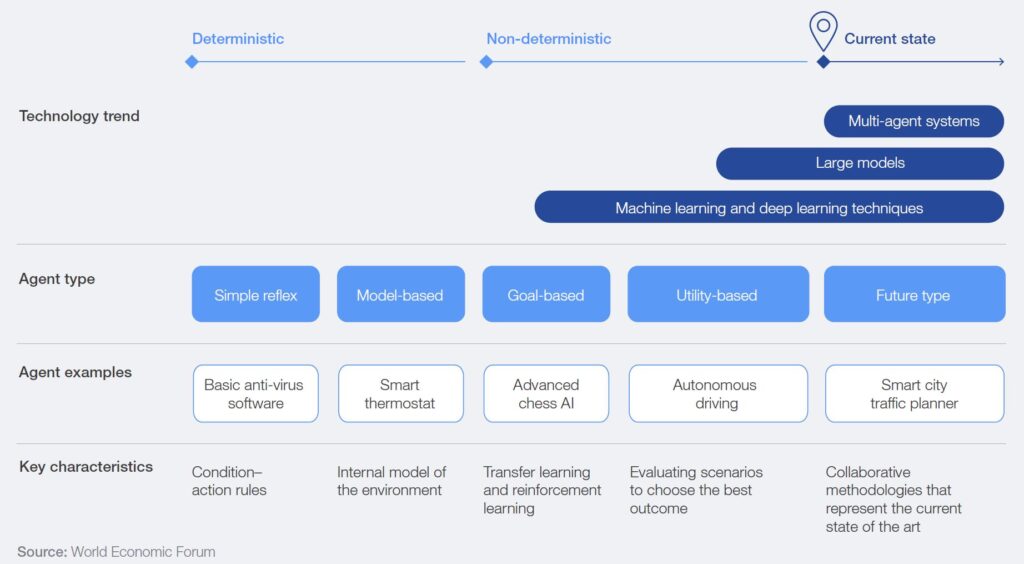

Umgesetzt werden kann das heute mit KI- Agenten (AI Agents).