| Klassisch-Plangetrieben | Agil | |

| Anforderungen | Weitgehend bekannt Änderungen unerwünscht | Teilweise unbekannt Änderungen erwartet |

| Umfang (Scope) | Lasten- und Pflichtenheft | Backlog |

| Ziele | Leistung: grundsätzlich fix Dauer: ausgerichtet an der Leistungserbringung Kosten: ausgerichtet an der Leistungserbringung | Leistung: ausgerichtet an der Dauer und dem Machbaren Dauer: grundsätzlich fix Kosten: grundsätzlich fix (Personalkosten) |

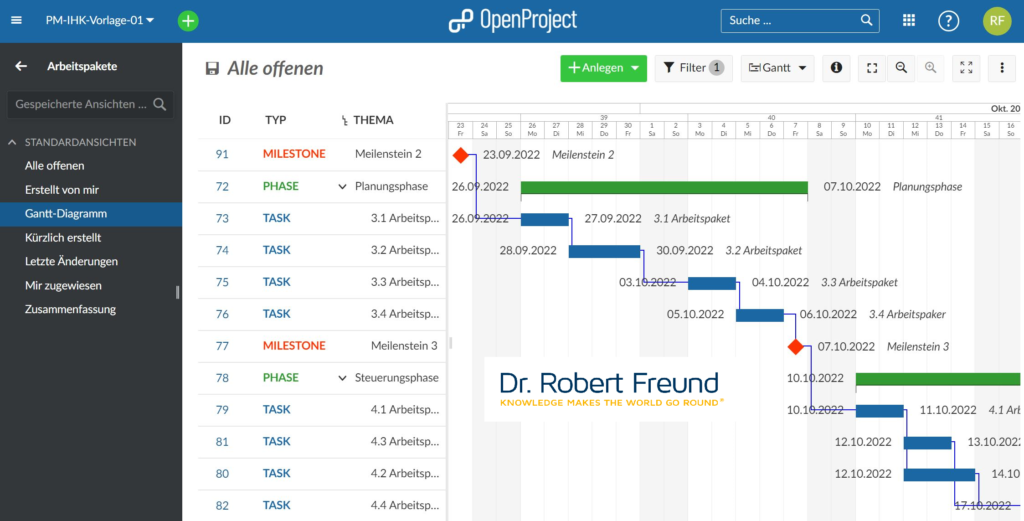

| Planung | Phasen, Meilensteine, Arbeitspakete, Liefergegenstände/-objekte Up-Front, aber rollierend möglich | Releases, Epics, Features, User Stories, Inkremente grundsätzlich rollierend |

| Aufwand (Personal) | Schätzung im Gegenstromverfahren (Management, Experten) in Personentagen Up-front, dann ggf. nachsteuernd | Schätzung durch das Team in Story Points rollierend |

| Steuerungs- instrumente | Fortschrittsmetriken, Meilensteintrendanalyse, Earned Value Analyse Status Meeting, Berichte | Acceptance of Done, Taskboard, Burn-Down-/-Up-Chart Sprint-Review, Daily Stand Up |

Das klassische, eher plangetriebene Vorgehen beim Projektmanagement ist seit vielen Jahren bekannt und etabliert. Es wundert daher nicht, dass es gerade etablierten Organisationen schwer fällt, die beim agilen Projektmanagement zu berücksichtigen Vorgehensweise zu integrieren..

Die in der Tabelle zusammengefasste Gegenüberstellung der Merkmale „Anforderungen“, „Umfang (Scope“, „Ziele“, „Planung“, „Aufwand (Scope)“ und „Steuerungsinstrumente“ gibt Ihnen noch einmal einen Gesamtüberblick dazu.

Dabei sollten Sie allerdings bedenken, dass es oft nicht um ein Entweder-oder, sondern um ein Sowohl-als-auch geht, was als Hybrides oder auch Adaptives Projektmanagement bezeichnet werden kann.

Siehe dazu auch DAS Projektmanagement-Kontinuum in der Übersicht.