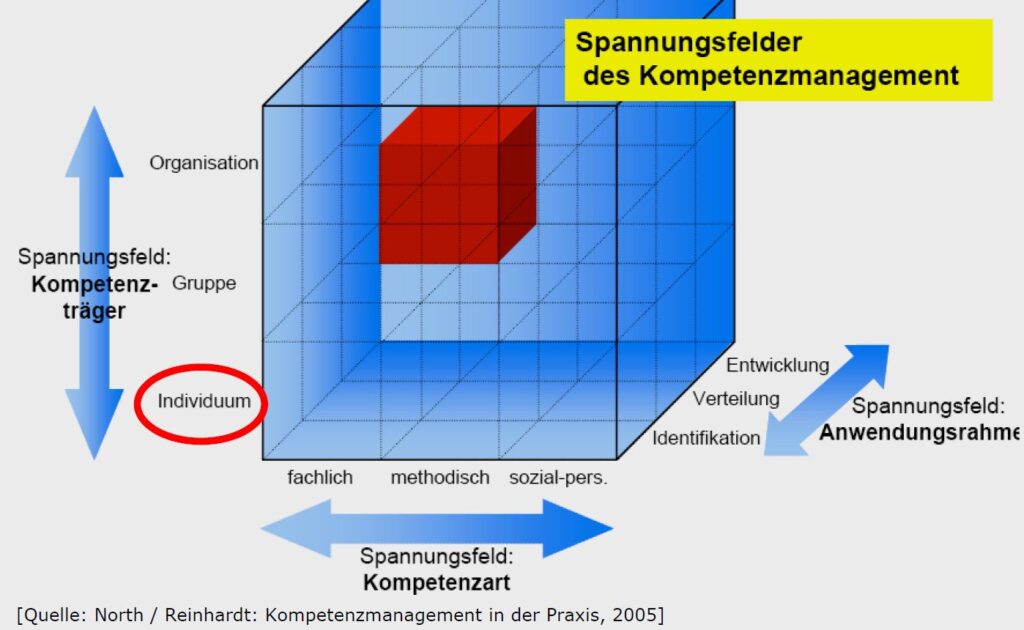

Die etwas ältere Abbildung zeigt gut auf, welche Spannungsfelder bei einem modernen Kompetenzmanagement zu beachten sind:

Kompetenzträger: Hier geht es um die Ebenen Individuum, Gruppe und Organisation. Hinzufügen würde ich noch die Ebene Netzwerk.

Kompetenzart: Gemeint sind hier die Fachkompetenz, die Methodenkompetenz und die Sozial-/Persönlichkeitskompetenz . Wie Sie als Leser unseres Blogs wissen, gehe ich nach Erpenbeck/Heyse von Kompetenz als Selbstorganisationsdisposition aus.

Anwendungsrahmen: Dieser Aspekt bezieht sich auf die drei Dimensionen Identifikation, Verteilung und Entwicklung. Kompetenzen sind also nicht fix, sondern relational entwickelbar.

Durch die drei Spannungsfelder entsteht eine dreidimensionale Abbildung, die einen ersten Einblick in die Dynamik des gesamten Systems gibt.

Weiterhin ist zu beachten, dass Kompetenz auf der organisationalen Ebene eher aus der betriebswirtschaftlichen Perspektive, Ressource Based View, Kernkompetenzen usw.) und Kompetenz auf der individuellen Ebene eher aus der pädagogischen Perspektive (Selbstorganisiertes Lernen etc.) betrachtet wird. In einer Organisation sollte allerdings auf allen Ebenen ein stimmiges, einheitliches Verständnis von Kompetenz und Kompetenzmanagement vorhanden sein.

Siehe dazu auch Freund, R. (2011): Das Konzept der Multiplen Kompetenz auf den Analyseebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk.