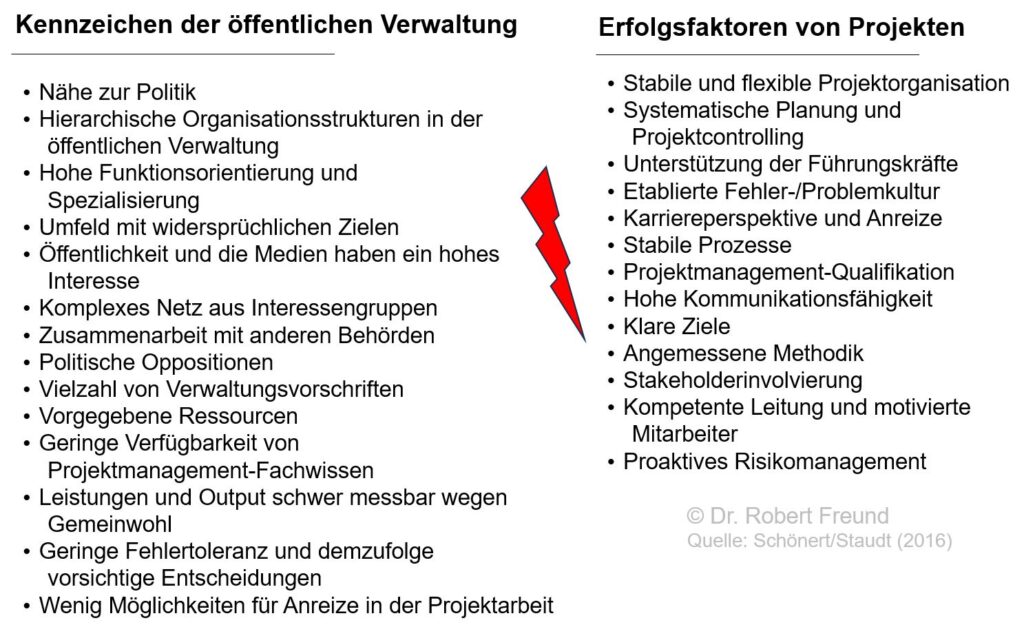

Projektmanagement in der öffentlichen Verwaltung unterliegt oft anderen Rahmenbedingungen, als Projektmanagement in der Wirtschaft. Es ist dabei schon schwierig, einzelne Projekte zum Erfolg zu führen – richtig schwierig wird es, wenn in den großen öffentlichen Organisationen sehr viele Projekte im Rahmen eines professionellen Multiprojektmanagements durchgeführt werden sollen.

Es ist daher gut, dass das Bundesverwaltungsamt, zusammen mit der TU Darmstadt, eine Studie zum Thema veröffentlicht hat – immerhin schon die zweite ihrer Art.

Allgemeine Ergebnisse der Studie

Ein zentrales Ergebnis der Studie ist, dass Projekte von Top-Performern viel häufiger den geplanten Nutzen erreichen oder sogar übertreffen. Der Anteil erfolgreicher Projekte, liegt bei Low-Performern bei 58,3 %, bei Mid-Performern bei 75,4 % und bei Top-Performern bei 81,3 %.

Festgestellt worden ist, dass Top Performer deutlich weniger Projekte abbrechen (im Schnitt nur 0,5 Projekte pro Jahr). Low-Performer hingegen brechen rund dreimal so viele Projekte (1,6 Projekte pro Jahr) ab wie Top-Performer.

Hervorzuheben ist, dass Top-Performer einen deutlich höheren Anteil ihrer Mitarbeitenden in Projekten einsetzen. Während bei Low-Performern lediglich 41 % ihrer Mitarbeitenden in Projekten involviert sind, sind es bei Top-Performern ganze 69 %.

Eine interessante Erkenntnis ist, dass Top-Performer fokussierte Portfolios besitzen, indem sie weniger Projekte parallel durchführen. Während Low-Performer bis zu 77 Projekte gleichzeitig durchführen, sind es bei Top-Performern nur 48 Projekte.

Top Performer (22 %) nutzen wesentlich häufiger agile Projektmanagement-Methoden als Low Performer (9 %). Insgesamt werden 55 % aller Projekte traditionell gemanagt – bei Top Performern jedoch nur 41 %.

Quelle: Bundesverwaltungsamt

Weitere Blogbeiträge zu „Öffentliche Verwaltung“ finden Sie hier..