Im Rahmen der Bildungswoche in Köln habe ich am 23.03.2022 für die IHK Köln einen Impulsvortrag zum Thema „Projektmanagement: Klassisch, Hybrid, Agil?“ gehalten. Zunächst bin ich auf das veränderte Umfeld eingegangen, in dem sich Organisationen zurecht finden müssen. -Projekte sind dabei Träger des Wandels. Es wundert daher nicht, dass die Projektarbeit gesamtgesellschaftlich in allen Bereichen stark zunimmt. Es ist allerdings teilweise für Personen und Organisationen verwirrend, die angemessenen Vorgehensmodelle oder auch Weiterbildungsmöglichkeiten abzuleiten.

Die dynamische Entwicklung der Projektwirtschaft in Deutschland habe ich anhand von zwei aktuellen Studien aufgezeigt. Es ist daher zwingend, dass es einen sehr großen Bedarf an Mitarbeitern gibt, die sich mit Projekten und mit Projektmanagement auskennen. Die verschiedenen Vorgehensmodelle klassisch, hybrid und agil richten sich dabei stark nach den Anforderungen und den anzuwendenden Methoden/Techniken. Eine Möglichkeit, die eigene Projektlandschaft zu analysieren, habe ich abschließend gezeigt und erläutert.

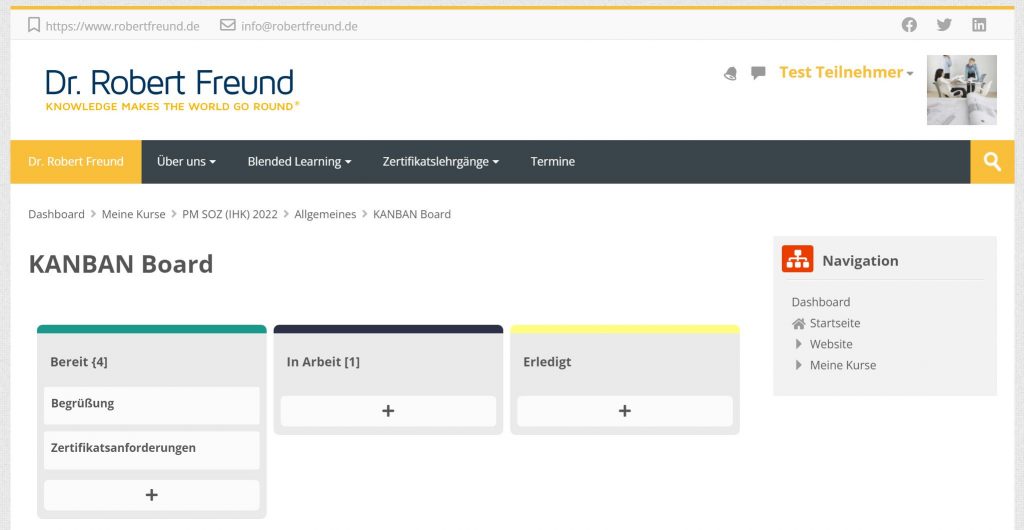

Abschließend habe ich noch die beiden Blended Learning Konzepte zu den von uns entwickelten Lehrgängen Projektmanager/in (IHK) und Projektmanager/in AGIL (IHK) vorgestellt. Informationen zu den Lehrgängen und zu Terminen finden Sie auf unserer Lernplattform.