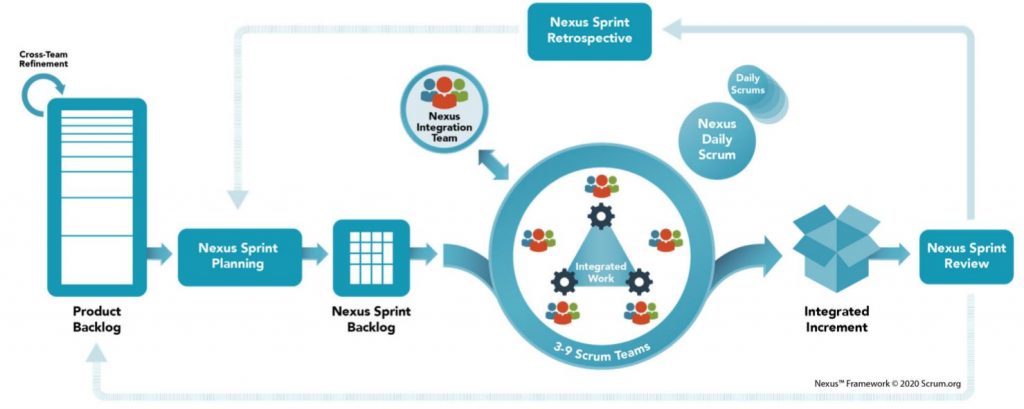

Der von uns entwickelte Lehrgang Projektmanager/in Agil (IHK) wurde vom 12.04.2021 – 17.05.2021 online bei der IHK Köln durchgeführt. Am Montag, den 17.05.2021 haben die Teams ihre Ergebnisse zur Fallstudie in Zoom vorgestellt und diskutiert. Die Kompetenzentwicklung bei den Teilnehmern war deutlich zu sehen. Es hat mich gefreut, dass die verschiedenen Facetten des Themas – Agile Organisation, Agiles, Projektmanagement, Lean und Kanban, Scrum, Hybrides Projektmanagement und Scaling Agile – so gut verstanden wurden.

Nicht zuletzt hat es alles auch Spaß gemacht, auch wenn am Ende herauskam, dass viele Teilnehmer es gerne gesehen hätten, wenn der Lehrgang auch mit Präsenztagen durchgeführt worden wäre. Da das aktuell noch nicht möglich ist, freuen wir uns, dass wir den Lehrgang online durchführen können. Ich gehe davon aus, dass wir ab Herbst wieder Blended Learning Angebote machen können. Informationen zum Lehrgang, und zu weiteren Terminen, finden Sie auf unserer Lernplattform.