Der Report The Global Innovation Index 2013 (PDF) zeigt einige wichtige aktuelle Entwicklungen auf, von denen ich nur zwei hervorheben möchte. Einerseits hat mir der Artikel von Qian Xiangjiang, James Peng, and Joe Kell y, Huawei Technologies: Open Innovation: The View of an ICT Leader in Distributed Global Innovation (S. 95ff.) gut gefallen, da die Autoren darin die verschiedenen Entwicklungsstufen im Innovationsbereich bei Huawei Technologies aufzeigen. Am Ende wird deutlich, dass Open Innovation notwendig ist, um die heutigen Anforderungen zu meistern. Weiterhin hebt der Global Innovation Index 2013 hervor, dass lokale Innovationen eine immer wichtigere Bedeutung gewinnen. Aus meiner Sicht ist das nur zwingend, denn Innovationen entstehen in Interaktionen mit anderen (Inside/Outside). Diese Co-Prozesse (Co-Working, Co-Creation …) sind oftmals sozial eingebettet (social embeddedness of economic action). Siehe dazu auch Customer Co-Creation and Social Embeddedness und Lukac, D.; Freund, R. (2012): Open Innovation, Social Embeddedness of Economic Action and its Cultural Determinants

Der Report The Global Innovation Index 2013 (PDF) zeigt einige wichtige aktuelle Entwicklungen auf, von denen ich nur zwei hervorheben möchte. Einerseits hat mir der Artikel von Qian Xiangjiang, James Peng, and Joe Kell y, Huawei Technologies: Open Innovation: The View of an ICT Leader in Distributed Global Innovation (S. 95ff.) gut gefallen, da die Autoren darin die verschiedenen Entwicklungsstufen im Innovationsbereich bei Huawei Technologies aufzeigen. Am Ende wird deutlich, dass Open Innovation notwendig ist, um die heutigen Anforderungen zu meistern. Weiterhin hebt der Global Innovation Index 2013 hervor, dass lokale Innovationen eine immer wichtigere Bedeutung gewinnen. Aus meiner Sicht ist das nur zwingend, denn Innovationen entstehen in Interaktionen mit anderen (Inside/Outside). Diese Co-Prozesse (Co-Working, Co-Creation …) sind oftmals sozial eingebettet (social embeddedness of economic action). Siehe dazu auch Customer Co-Creation and Social Embeddedness und Lukac, D.; Freund, R. (2012): Open Innovation, Social Embeddedness of Economic Action and its Cultural Determinants

Was motiviert uns eigentlich?

REPORT-Zeitschrift für Weiterbildung 01/2013: Kompetenzen

Die REPORT-Zeitschrift für Weiterbildung 01/2013 befasst sich mit dem Thema Kompetenzen. Im Editorial stellt Ekkehard Nuissl fest: „Um die Fragen der Definition von ´Kompetenz´ und ihrer bildungspolitischen Bedeutung ist es ruhiger geworden, sie sind mittlerweile unstrittig der zentrale Begriff eines output-orientierten Bildungsverständnisses. Derzeit werden vor allem drei Aspekte diskutiert, die eng mit dem Erwerbsweg des non-formalen und informellen Lernens verbunden sind: die Frage der Anerkennung von Kompetenzen, die Frage der Kompetenzerfassung und die Frage der Kompetenzmessung (…) Man könnte auf dieser Grundlage die oben genannten Fragen um eine vierte erweitern: diejenige nach der subjektorientierten Dynamik der Kompetenzentwicklung.“ Gerade der letzte Punkt war elementarer Bestandteil meiner Dissertation zum Thema. Siehe Freund, R. (2011): Das Konzept der Multiplen Kompetenz auf den Analyseebenen Indivisuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk.

Die REPORT-Zeitschrift für Weiterbildung 01/2013 befasst sich mit dem Thema Kompetenzen. Im Editorial stellt Ekkehard Nuissl fest: „Um die Fragen der Definition von ´Kompetenz´ und ihrer bildungspolitischen Bedeutung ist es ruhiger geworden, sie sind mittlerweile unstrittig der zentrale Begriff eines output-orientierten Bildungsverständnisses. Derzeit werden vor allem drei Aspekte diskutiert, die eng mit dem Erwerbsweg des non-formalen und informellen Lernens verbunden sind: die Frage der Anerkennung von Kompetenzen, die Frage der Kompetenzerfassung und die Frage der Kompetenzmessung (…) Man könnte auf dieser Grundlage die oben genannten Fragen um eine vierte erweitern: diejenige nach der subjektorientierten Dynamik der Kompetenzentwicklung.“ Gerade der letzte Punkt war elementarer Bestandteil meiner Dissertation zum Thema. Siehe Freund, R. (2011): Das Konzept der Multiplen Kompetenz auf den Analyseebenen Indivisuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk.

BITKOM (2013): Vom E-Learning zu Learning Solutions

Das Positionspapier BITCOM (2013): Vom E-Learning zu Learning Solutions (Veröffentlicht am 26.05.2013) zeigt auf, welche Entwicklung das bekannte E-Learning aktuell nimmt und in Zukunft nehmen wird. Die hier zusammengefassten Themenfelder sind allerdings nicht wirklich neu, denn verschiedene Reports (z.B. der MMB-Branchenmonitor 2012 oder der Horizon-Report) auch Praxisleitfäden wie z.B. der LERNET-2.0 Praxisleitfaden haben die in dem BITCOM Positionspapier erwähnten Erkenntnisse schon früher mehr oder weniger dargelegt. Dies überrascht nicht, denn alle genannten Reports und Praxisleitfäden haben den Fokus auf das „E“ und weniger auf „Learning“ gelegt. Die mit den veränderten technischen Möglichkeiten einhergehenden neuen didaktisch-methodischen Ansätze werden viel zu selten intensiv thematisiert. Das ist bedauerlich, denn gerade das Verständnis von Lernprozessen ist ist fundamental für den sinnvollen Einsatz von Technik: Learning + E. Weiterhin ist zu erkennen, dass in den vielfältigen Diskussionen über den Lernbegriff gesprochen bzw. geschrieben wird, was allerdings heute unter „Lernen“ zu verstehen ist, scheint bekannt zu sein. Siehe dazu Freund, R. (2010): Vernetzt lernen. Weiterbildung im Web 2.0, Interview mit Dr. Robert Freund zu Blended Learning, Vom Lernen über das Lernmanagement zum Kompetenzmanagement im Unternehmen, Wettbewerbsfähigkeit, Lernen, Kompetenz und Intelligenz hängen zusammen – aber wie?, Entgrenzung des Lernens, Wie hängen Immaterielle Werte, Lernkultur, Kompetenzentwicklung und Organisationales Lernen zusammen? und unsere Lernplattform.

Das Positionspapier BITCOM (2013): Vom E-Learning zu Learning Solutions (Veröffentlicht am 26.05.2013) zeigt auf, welche Entwicklung das bekannte E-Learning aktuell nimmt und in Zukunft nehmen wird. Die hier zusammengefassten Themenfelder sind allerdings nicht wirklich neu, denn verschiedene Reports (z.B. der MMB-Branchenmonitor 2012 oder der Horizon-Report) auch Praxisleitfäden wie z.B. der LERNET-2.0 Praxisleitfaden haben die in dem BITCOM Positionspapier erwähnten Erkenntnisse schon früher mehr oder weniger dargelegt. Dies überrascht nicht, denn alle genannten Reports und Praxisleitfäden haben den Fokus auf das „E“ und weniger auf „Learning“ gelegt. Die mit den veränderten technischen Möglichkeiten einhergehenden neuen didaktisch-methodischen Ansätze werden viel zu selten intensiv thematisiert. Das ist bedauerlich, denn gerade das Verständnis von Lernprozessen ist ist fundamental für den sinnvollen Einsatz von Technik: Learning + E. Weiterhin ist zu erkennen, dass in den vielfältigen Diskussionen über den Lernbegriff gesprochen bzw. geschrieben wird, was allerdings heute unter „Lernen“ zu verstehen ist, scheint bekannt zu sein. Siehe dazu Freund, R. (2010): Vernetzt lernen. Weiterbildung im Web 2.0, Interview mit Dr. Robert Freund zu Blended Learning, Vom Lernen über das Lernmanagement zum Kompetenzmanagement im Unternehmen, Wettbewerbsfähigkeit, Lernen, Kompetenz und Intelligenz hängen zusammen – aber wie?, Entgrenzung des Lernens, Wie hängen Immaterielle Werte, Lernkultur, Kompetenzentwicklung und Organisationales Lernen zusammen? und unsere Lernplattform.

Verwirrende Begriffsvielfalt: Klare Definitionen oder mit den Unsicherheiten bei Definitionen leben?

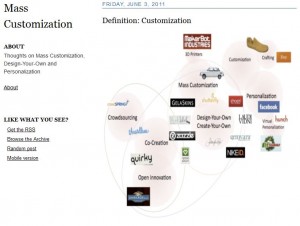

Die nebenstehende Grafik (mass-customitazin.info, Juni 2011) stellt die Unterschiede und Überschneidungen den verschiedenen Begriffe Customization, Personalization, Mass Cuatomization, Open innovation, Co-creation, Crowdsourcing qualitativ dar. Die Übersicht zeigt deutlich, warum es vielen schwer fällt, zwischen den einzelnen Themenfeldern zu differenzieren. Aus meiner Sicht fehlen noch User Innovation und Crowdfunding. Es stellt sich die Frage, muss man differenzieren? Kommt es in Zeiten der Entgrenzung nicht zwangsläufig auch zu Entgrenzungen bei Definitionen? Waren Definitionen und genaue Abgrenzungen nicht Teil des bisher so lieb gewonnenen Systems des Taylorismus´, bzw. der einfachen Modernisierung? Andererseits sollten Begriffe definiert sein, um die Kommunikation untereinander zu vereinfachen. Eine hybride Situation! Wir müssen lernen, mit solchen Unsicherheiten umzugehen, denn sie sind Bestandteil der modernen Gesellschaft heutiger Prägung (Reflexive Modernisierung). Entwickeln wir die entsprechende Kompetenz (Selbstorganisationsdisposition) auf allen Ebenen (Individuum, Gruppe, Organisation un Netzwerk), um diese Unsicherheiten zu bewältigen.

Die nebenstehende Grafik (mass-customitazin.info, Juni 2011) stellt die Unterschiede und Überschneidungen den verschiedenen Begriffe Customization, Personalization, Mass Cuatomization, Open innovation, Co-creation, Crowdsourcing qualitativ dar. Die Übersicht zeigt deutlich, warum es vielen schwer fällt, zwischen den einzelnen Themenfeldern zu differenzieren. Aus meiner Sicht fehlen noch User Innovation und Crowdfunding. Es stellt sich die Frage, muss man differenzieren? Kommt es in Zeiten der Entgrenzung nicht zwangsläufig auch zu Entgrenzungen bei Definitionen? Waren Definitionen und genaue Abgrenzungen nicht Teil des bisher so lieb gewonnenen Systems des Taylorismus´, bzw. der einfachen Modernisierung? Andererseits sollten Begriffe definiert sein, um die Kommunikation untereinander zu vereinfachen. Eine hybride Situation! Wir müssen lernen, mit solchen Unsicherheiten umzugehen, denn sie sind Bestandteil der modernen Gesellschaft heutiger Prägung (Reflexive Modernisierung). Entwickeln wir die entsprechende Kompetenz (Selbstorganisationsdisposition) auf allen Ebenen (Individuum, Gruppe, Organisation un Netzwerk), um diese Unsicherheiten zu bewältigen.

Open Innovation in verschiedenen Regionen Europas

Die Veröffentlichung Embracing Open Innovation in Europa. A best practice guide on Open Innovation Policies aus dem Jahr 2012 zeigt deutlich auf, welche Regionen in Europa Open Innovation zur besseren Entwicklung nutzen. In Deutschland ist es z.B. die Region um Stuttgart, deren Aktivitäten sehr schön beschrieben werden. Regionale oder lokale Open Innovation Ansätze haben den Vorteil, dass sie die Besonderheiten einer regionalen/lokalen komplexen Problemlösung beachten: Eine nicht zu unterschätzende Qualität. Siehe dazu auch Gedanken zum Problemlösen und Lukac, D.; Freund, R. (2012): Open Innovation, Social Embeddedness of Economic Action and its Cultural Determinants.

Die Veröffentlichung Embracing Open Innovation in Europa. A best practice guide on Open Innovation Policies aus dem Jahr 2012 zeigt deutlich auf, welche Regionen in Europa Open Innovation zur besseren Entwicklung nutzen. In Deutschland ist es z.B. die Region um Stuttgart, deren Aktivitäten sehr schön beschrieben werden. Regionale oder lokale Open Innovation Ansätze haben den Vorteil, dass sie die Besonderheiten einer regionalen/lokalen komplexen Problemlösung beachten: Eine nicht zu unterschätzende Qualität. Siehe dazu auch Gedanken zum Problemlösen und Lukac, D.; Freund, R. (2012): Open Innovation, Social Embeddedness of Economic Action and its Cultural Determinants.

Wettbewerbsfähigkeit, Lernen, Kompetenz und Intelligenz hängen zusammen – aber wie?

Die heutige Arbeitswelt hat sich starkt verändert. „The core competences of the knowledge age include creative problem solving, innovation the ability to work under pressure, and interpersonal, teamwork and leadership skills“ (Sallis/Jones 2002:80). In diesem Kontext kommt dem Lernen eine zentrale Bedeutung zu. Ein moderner Lernbegriff mit seinen vier Dimensionen (Dewe/Weber 2007) versteht Lernen als Problemlösungsprozess unter Unsicherheit und wird zur Basis eines entsprechenden Lernmanagements auf den Systemebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk (vgl. Pawlowsky 2003:75f.) in Unternehmen. Dadurch wird Lernen zum Lernmanagement und letztlich zum Kompetenzmanagement in den Organisationen (Zusammenhang). Zentraler Aspekt ist hier die Frage, wie gelernt wird, doch viele Mitarbeiter und Führungskräfte wissen darüber einfach zu wenig: „Success in the marketplace increasingly depends on people learning, yet most people do not know how to learn“ (Argyris 1998) oder „The rate at which organizations learn may become the only sutainable source of competitive advantage“ (Senge 1990) zeigen die Problematik auf. Ein Ansatz kann hier die Intelligenz bieten, da Intelligenz und Lernen über die Bewältigung einer (komplexen) Probelmlösung zusammenhängen. Arbeitsweltbezogenes Handeln – und die dafür erforderlichen Kompetenzen – stehen allerdings in engen Zusammenhang zu einem neuen Intelligenzverständnis, das zu diesen vielfältigen/multiplen Entwicklungen eine bessere Passung hat, als das reduzierte IQ-Verständnis. Dabei geht es nicht um ein entweder-oder sondern um ein sowohl-als-auch, also um ein integratives Verständnis von Intelligenz. Bei der Betrachtung der heutigen Arbeitsleistung reicht der IQ nicht mehr aus: “Die Triarchische Theorie (vgl. Sternberg 1984/1985) und die Multiple Intelligenzen Theorie (vgl. Gardner 1983/1993) sind auch dazu geeignet, Brücken zwischen den verschiedenen Ansätzen der Intelligenzforschung zu schlagen, und dem arbeitsweltbezogenen Handeln mit seiner Kontextabhängigkeit und Komplexität gerecht zu werden (vgl. Jez 2005:54). Beide Theorien integrieren damit bisher disparate Forschungsergebnisse und Theorien, wodurch sich ein neuer Rahmen für ein besseres Verständnis von menschlicher Intelligenz und Kompetenz ergeben kann (vgl. Kail/Pellegrino 1988:166). Siehe dazu auch Freund, R. (2011): Das Konzept der Multiplen Kompetenz auf den Analyseebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk, Wen interessiert schon die Lerngeschwindigkeit?

Die heutige Arbeitswelt hat sich starkt verändert. „The core competences of the knowledge age include creative problem solving, innovation the ability to work under pressure, and interpersonal, teamwork and leadership skills“ (Sallis/Jones 2002:80). In diesem Kontext kommt dem Lernen eine zentrale Bedeutung zu. Ein moderner Lernbegriff mit seinen vier Dimensionen (Dewe/Weber 2007) versteht Lernen als Problemlösungsprozess unter Unsicherheit und wird zur Basis eines entsprechenden Lernmanagements auf den Systemebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk (vgl. Pawlowsky 2003:75f.) in Unternehmen. Dadurch wird Lernen zum Lernmanagement und letztlich zum Kompetenzmanagement in den Organisationen (Zusammenhang). Zentraler Aspekt ist hier die Frage, wie gelernt wird, doch viele Mitarbeiter und Führungskräfte wissen darüber einfach zu wenig: „Success in the marketplace increasingly depends on people learning, yet most people do not know how to learn“ (Argyris 1998) oder „The rate at which organizations learn may become the only sutainable source of competitive advantage“ (Senge 1990) zeigen die Problematik auf. Ein Ansatz kann hier die Intelligenz bieten, da Intelligenz und Lernen über die Bewältigung einer (komplexen) Probelmlösung zusammenhängen. Arbeitsweltbezogenes Handeln – und die dafür erforderlichen Kompetenzen – stehen allerdings in engen Zusammenhang zu einem neuen Intelligenzverständnis, das zu diesen vielfältigen/multiplen Entwicklungen eine bessere Passung hat, als das reduzierte IQ-Verständnis. Dabei geht es nicht um ein entweder-oder sondern um ein sowohl-als-auch, also um ein integratives Verständnis von Intelligenz. Bei der Betrachtung der heutigen Arbeitsleistung reicht der IQ nicht mehr aus: “Die Triarchische Theorie (vgl. Sternberg 1984/1985) und die Multiple Intelligenzen Theorie (vgl. Gardner 1983/1993) sind auch dazu geeignet, Brücken zwischen den verschiedenen Ansätzen der Intelligenzforschung zu schlagen, und dem arbeitsweltbezogenen Handeln mit seiner Kontextabhängigkeit und Komplexität gerecht zu werden (vgl. Jez 2005:54). Beide Theorien integrieren damit bisher disparate Forschungsergebnisse und Theorien, wodurch sich ein neuer Rahmen für ein besseres Verständnis von menschlicher Intelligenz und Kompetenz ergeben kann (vgl. Kail/Pellegrino 1988:166). Siehe dazu auch Freund, R. (2011): Das Konzept der Multiplen Kompetenz auf den Analyseebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk, Wen interessiert schon die Lerngeschwindigkeit?

Abschlussband zum Projekt PiA: Professionalisierung interaktiver Arbeit

Der Abschlussband Dunkel, W.; Weihrich, M. (Hrsg.): Interaktive Arbeit. Theorie, Praxis und Gestaltung von Dienstleistungsbeziehungen fasst verschiedene Artikel (Inhaltsverzeichnis) aus dem Projekt PiA (Professionalisierung interaktiver Arbeit) zusammen: „Der Band enthält konzeptionelle Beiträge zu den Besonderheiten Interaktiver Arbeit und ihrer Professionalisierung.“ Siehe dazu auch Was macht interaktive Dienstleistungsarbeit aus?, Kompetenz als Selbstorganisationsdisposition, Freund, R. (2011): Das Konzept der Multiplen Kompetenz auf den Analyseebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk.

Der Abschlussband Dunkel, W.; Weihrich, M. (Hrsg.): Interaktive Arbeit. Theorie, Praxis und Gestaltung von Dienstleistungsbeziehungen fasst verschiedene Artikel (Inhaltsverzeichnis) aus dem Projekt PiA (Professionalisierung interaktiver Arbeit) zusammen: „Der Band enthält konzeptionelle Beiträge zu den Besonderheiten Interaktiver Arbeit und ihrer Professionalisierung.“ Siehe dazu auch Was macht interaktive Dienstleistungsarbeit aus?, Kompetenz als Selbstorganisationsdisposition, Freund, R. (2011): Das Konzept der Multiplen Kompetenz auf den Analyseebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk.

Stellt die Netzwerkfähigkeit einer Organisation ein eigenes Vermögen dar?

Die vier zu betrachtenden Ebenen in einer Organisation sind: Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk. Dabei sind die Übergänge zwischen den einzelnen Ebenen besonders zu beachten. In komplexen Systemen kommt es an diesen Übergängen zu emergenten Phänomenen (Freund 2011). Auf der organisationalen Ebene stellt das Intellektuelle Kapital ein eigenes „Vermögen“ dar – genau so wie auf der Netzwerkebene:„Die Netzwerkfähigkeit und Zentralität eines Unternehmens wird dabei zu einem eigenständigen asset, zu sozialem Kapital, das umso wertvoller ist, je komplexer die Produkte und Dienstleistungen der Organisation sind und je schwieriger es ist, diese zu bewerten“ (Jansen 2006:272).

Die vier zu betrachtenden Ebenen in einer Organisation sind: Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk. Dabei sind die Übergänge zwischen den einzelnen Ebenen besonders zu beachten. In komplexen Systemen kommt es an diesen Übergängen zu emergenten Phänomenen (Freund 2011). Auf der organisationalen Ebene stellt das Intellektuelle Kapital ein eigenes „Vermögen“ dar – genau so wie auf der Netzwerkebene:„Die Netzwerkfähigkeit und Zentralität eines Unternehmens wird dabei zu einem eigenständigen asset, zu sozialem Kapital, das umso wertvoller ist, je komplexer die Produkte und Dienstleistungen der Organisation sind und je schwieriger es ist, diese zu bewerten“ (Jansen 2006:272).

Quelle: Jansen, D. (2006): Einführung in die Netzwerkanalyse. Grundlagen, Methoden, Forschungsbeispiele. VS Verlag für Sozialwissenschaften/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden

Cultural Traction™ Report 2013: Bevorzugung einer bestimmten Perspektive?

Der Cultural Traction™ Report 2013 erläutert, „A brand’s change in VIBE over time.“ Die Beispiele zeigen auf, welche Marken sich an der Spitze positioniert haben. Es wurden in der Studie über 62.000 Personen im Alter 16+ zu 160 Marken befragt – seit 2012 global. Die Studie hatte ihren Anfang in den USA und ist daher doch ein wenig westlastig: West >Test >Best? Der Kulturbegriff wird hier möglicherweise doch ein wenig einseitig interpretiert, sodass die Studie eine bestimmte Perspektive bevorzugt. Unterstellt man demgegenüber ein eher komplexes Verständnis von Kultur, das fragmentiert und inkonsistent ist (vgl. Bourdieu 1990, Martin 1992, Sewell 1992, DiMaggio 1997:265, Freund 2011), so würde die Welt etwas anders aussehen…

Der Cultural Traction™ Report 2013 erläutert, „A brand’s change in VIBE over time.“ Die Beispiele zeigen auf, welche Marken sich an der Spitze positioniert haben. Es wurden in der Studie über 62.000 Personen im Alter 16+ zu 160 Marken befragt – seit 2012 global. Die Studie hatte ihren Anfang in den USA und ist daher doch ein wenig westlastig: West >Test >Best? Der Kulturbegriff wird hier möglicherweise doch ein wenig einseitig interpretiert, sodass die Studie eine bestimmte Perspektive bevorzugt. Unterstellt man demgegenüber ein eher komplexes Verständnis von Kultur, das fragmentiert und inkonsistent ist (vgl. Bourdieu 1990, Martin 1992, Sewell 1992, DiMaggio 1997:265, Freund 2011), so würde die Welt etwas anders aussehen…