Der Beitrag Piller, F.; Hilgers, D. (2008): Open Innovation: Externes Wissen nutzen ist erschienen im RKW-Magazin 03/2008. Die Autoren stellen Unternehmen vor, die Open Innovation umsetzen und weisen darauf hin, dass Open Innovation den traditionellen Innovationsprozess (Closed Innovation) ergänzt: „Das Management von Innovationen ist eine zentrale Herausforderung für Unternehmen, um langfristig erfolgreich zu sein. Dabei wird die Integration externen Wissens (z.B. von Kunden, Zulieferern, Universitäten, etc.) zu einem häufig wettbewerbsentscheidenden Faktor. Ein offener Innovationsprozess in Innovationsnetzwerken und anderen Kooperationsformen vermag dabei einen bedeutenden Beitrag zu leisten.“ Spannend ist dabei natürlich auch die Wissensperspektive: Externes Wissen nutzen.

Der Beitrag Piller, F.; Hilgers, D. (2008): Open Innovation: Externes Wissen nutzen ist erschienen im RKW-Magazin 03/2008. Die Autoren stellen Unternehmen vor, die Open Innovation umsetzen und weisen darauf hin, dass Open Innovation den traditionellen Innovationsprozess (Closed Innovation) ergänzt: „Das Management von Innovationen ist eine zentrale Herausforderung für Unternehmen, um langfristig erfolgreich zu sein. Dabei wird die Integration externen Wissens (z.B. von Kunden, Zulieferern, Universitäten, etc.) zu einem häufig wettbewerbsentscheidenden Faktor. Ein offener Innovationsprozess in Innovationsnetzwerken und anderen Kooperationsformen vermag dabei einen bedeutenden Beitrag zu leisten.“ Spannend ist dabei natürlich auch die Wissensperspektive: Externes Wissen nutzen.

InCaS: European Multiplier Conference am 13.11.2008 in Brüssel

Das EU-Projekt InCaS (Intellectual Capital Statement) stellt am 13.11.2008 in Brüssel Ergebnisse vor (Programm). Am Vormittag werden die Ergebnisse des Projekts vorgestellt. Am Nachmittag schließen sich Diskussionen zum Thema an. Weiterhin ist es Ziel der Konferenz, aus den verschiedenen EU-Länder Personen und Organisationen zu gewinnen, die als nationale Promotoren fungieren wollen. Da ich mit Universitäten aus Osteuropa zusammen arbeite und diese Interesse an dem Thema haben, werde ich an der Konferenz in Brüssel teilnehmen. Selbstverständlich werde ich dann auch in diesem Blog darüber berichten.

Das EU-Projekt InCaS (Intellectual Capital Statement) stellt am 13.11.2008 in Brüssel Ergebnisse vor (Programm). Am Vormittag werden die Ergebnisse des Projekts vorgestellt. Am Nachmittag schließen sich Diskussionen zum Thema an. Weiterhin ist es Ziel der Konferenz, aus den verschiedenen EU-Länder Personen und Organisationen zu gewinnen, die als nationale Promotoren fungieren wollen. Da ich mit Universitäten aus Osteuropa zusammen arbeite und diese Interesse an dem Thema haben, werde ich an der Konferenz in Brüssel teilnehmen. Selbstverständlich werde ich dann auch in diesem Blog darüber berichten.

Baumgartner, P. (1993): Der Hintergrund des Wissens. Vorarbeiten zu einer Kritik der programmierbaren Vernunft

Peter Baumgartner hat seine 1993 erschienene Habilitationsschrift im August 2008 unter der Creativ Commons Lizenz neu aufgelegt, da das Buch in der Zwischenzeit vergriffen ist. Herzlichen Dank. Baumgartner, P. (1993): Der Hintergrund des Wissens. Vorarbeiten zu einer Kritik der programmierten Vernunft. Spannend für mich war, dass sich Baumgartner unter anderem auch mit Ryle auseinadersetzt (Die intellektualistische Legende), also Wissen und Können genauer betrachtet. Es lohnt, sich diese Zusammenhänge klar zu machen.

Peter Baumgartner hat seine 1993 erschienene Habilitationsschrift im August 2008 unter der Creativ Commons Lizenz neu aufgelegt, da das Buch in der Zwischenzeit vergriffen ist. Herzlichen Dank. Baumgartner, P. (1993): Der Hintergrund des Wissens. Vorarbeiten zu einer Kritik der programmierten Vernunft. Spannend für mich war, dass sich Baumgartner unter anderem auch mit Ryle auseinadersetzt (Die intellektualistische Legende), also Wissen und Können genauer betrachtet. Es lohnt, sich diese Zusammenhänge klar zu machen.

Das WAMo-Projekt: Erfahrungsbasierte WissensArbeit in flexiblen Montagesystemen

Wenn wir über wissensbasierte Arbeit sprechen, denken wir oft an Arbeiten/Tätigkeiten, die nichts mit Produktion zu tun haben – warum eigentlich? Wir sind oftmals der Meinung, dass Wissen nur etwas mit dem Intellekt zu tun hat und nichts mit profanen Tätigkeiten wie Schrauben und Montieren – und das ist falsch. Das WAMo-Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, das zu ändern – und das ist gut so. Es geht bei dem Projekt um Erfahrungsbasierte WissensArbeit in flexiblen Montagesystemen: „Überraschenderweise wird trotz der wachsenden Bedeutung dieser ganzheitlichen Ansätze das Potenzial der Beschäftigten und ihres Erfahrungswissens noch nicht systematisch genug einbezogen. Dies gilt auch für den Montagebereich.“ Siehe dazu auch Adami, Wilfried; Lang, Christa; Pfeiffer, Sabine; Rehberg, Frank; (Hrsg.) 2008: Montage braucht Erfahrung – Erfahrungsbasierte Wissensarbeit in der Montage

Wenn wir über wissensbasierte Arbeit sprechen, denken wir oft an Arbeiten/Tätigkeiten, die nichts mit Produktion zu tun haben – warum eigentlich? Wir sind oftmals der Meinung, dass Wissen nur etwas mit dem Intellekt zu tun hat und nichts mit profanen Tätigkeiten wie Schrauben und Montieren – und das ist falsch. Das WAMo-Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, das zu ändern – und das ist gut so. Es geht bei dem Projekt um Erfahrungsbasierte WissensArbeit in flexiblen Montagesystemen: „Überraschenderweise wird trotz der wachsenden Bedeutung dieser ganzheitlichen Ansätze das Potenzial der Beschäftigten und ihres Erfahrungswissens noch nicht systematisch genug einbezogen. Dies gilt auch für den Montagebereich.“ Siehe dazu auch Adami, Wilfried; Lang, Christa; Pfeiffer, Sabine; Rehberg, Frank; (Hrsg.) 2008: Montage braucht Erfahrung – Erfahrungsbasierte Wissensarbeit in der Montage

Mühlemeyer, P. (2008): Eine Ware namens Wissen

Peter Mühlemeyer (Leiter des Studiengangs International Management an der FH Worms) weist in seinem Gastkommentar Eine Ware namens Wissen (Die Welt, 16.09.2008) auf folgende Zusammenhänge hin: „Wissensmitarbeiter sind das Kapital einer modernen Volkswirtschaft. Aus dem ´Kostenfaktor Personal´ gilt es, den ´Potenzialfaktor Wissen´ zu schmieden (…) Für unsere Enkel wird es vielleicht schon selbstverständlich sein, nur 30 bis 40 Prozent ihrer Zeit mit dem zu verbringen, was wir heute ´Arbeit´ nennen. Der Rest wird in Weiterbildung investiert werden.“ Für alle, die sich mit der Wissensökonomie befassen ist das alles nicht neu, dennoch ist es gut, wenn die Zielgruppe dieser Tageszeitung immer wieder zu lesen bekommt, dass sie Menschen nicht nur als Kostenfaktor ansehen sollten. Aus meiner Erfahrung kann ich ergänzen, dass der reine Appell oft nicht ausreicht. Erst mit der Wissensbilanz – Made in Germany steht gerade KMU ein Instrument und eine Methode zur Verfügung, ihr immaterielles Vermögen (Humankapital, Strukturkapital und Beziehungskapital) transparent zu machen. Dieser Zusammenhang fehlt in dem Kommentar leider. Allerdings ist der Untertitel des Gastkommentars mehr als deutlich: „In Schulen investieren, nicht in Arbeitsverwaltungen“. Möglicherweise merken ja auch irgendwann unsere Politiker, dass sie auf neue Fragen auch neue Antworten finden müssen. Die üblichen Reflexe und Stammtischparolen reichen nicht mehr aus.

Peter Mühlemeyer (Leiter des Studiengangs International Management an der FH Worms) weist in seinem Gastkommentar Eine Ware namens Wissen (Die Welt, 16.09.2008) auf folgende Zusammenhänge hin: „Wissensmitarbeiter sind das Kapital einer modernen Volkswirtschaft. Aus dem ´Kostenfaktor Personal´ gilt es, den ´Potenzialfaktor Wissen´ zu schmieden (…) Für unsere Enkel wird es vielleicht schon selbstverständlich sein, nur 30 bis 40 Prozent ihrer Zeit mit dem zu verbringen, was wir heute ´Arbeit´ nennen. Der Rest wird in Weiterbildung investiert werden.“ Für alle, die sich mit der Wissensökonomie befassen ist das alles nicht neu, dennoch ist es gut, wenn die Zielgruppe dieser Tageszeitung immer wieder zu lesen bekommt, dass sie Menschen nicht nur als Kostenfaktor ansehen sollten. Aus meiner Erfahrung kann ich ergänzen, dass der reine Appell oft nicht ausreicht. Erst mit der Wissensbilanz – Made in Germany steht gerade KMU ein Instrument und eine Methode zur Verfügung, ihr immaterielles Vermögen (Humankapital, Strukturkapital und Beziehungskapital) transparent zu machen. Dieser Zusammenhang fehlt in dem Kommentar leider. Allerdings ist der Untertitel des Gastkommentars mehr als deutlich: „In Schulen investieren, nicht in Arbeitsverwaltungen“. Möglicherweise merken ja auch irgendwann unsere Politiker, dass sie auf neue Fragen auch neue Antworten finden müssen. Die üblichen Reflexe und Stammtischparolen reichen nicht mehr aus.

Reinmann/Eppler (2008): Wissenswege. Methoden für das persönliche Wissensmanagement

Das Buch Reinmann/Eppler (2008): Wissenswege. Methoden für das persönliche Wissensmanagement gibt konkrete Hilfestellungen für das persönliche Wissensmanagement. Auf den Seiten 12-13 ist zu lesen: „Wissensmanagement im Allgemeinen und persönliches Wissensmanagement im Besonderen sind bezogen auf ihre möglichen Komponenten an sich nichts Neues. Neu aber ist eine konsequente Wissensperspektive, eine enge Verbindung zum Problemlösen und zur Kompetenzentwicklung und ein oft übersehenes Potenzial: nämlich das Potenzial, die bereits genannten Ziele, Prozesse, Tugenden, Methoden und Werkzeuge aufeinander zu beziehen und begründet umzusetzen bzw. anzuwenden.“ Darüber hinaus gibt es auch das Portal Persönliches Wissensmanagement, auf dem Sie aktuelle Informationen finden. Eine gelungene Kombination von Buch und Plattform zum spannenden Thema Persönliches Wissensmanagement.

Das Buch Reinmann/Eppler (2008): Wissenswege. Methoden für das persönliche Wissensmanagement gibt konkrete Hilfestellungen für das persönliche Wissensmanagement. Auf den Seiten 12-13 ist zu lesen: „Wissensmanagement im Allgemeinen und persönliches Wissensmanagement im Besonderen sind bezogen auf ihre möglichen Komponenten an sich nichts Neues. Neu aber ist eine konsequente Wissensperspektive, eine enge Verbindung zum Problemlösen und zur Kompetenzentwicklung und ein oft übersehenes Potenzial: nämlich das Potenzial, die bereits genannten Ziele, Prozesse, Tugenden, Methoden und Werkzeuge aufeinander zu beziehen und begründet umzusetzen bzw. anzuwenden.“ Darüber hinaus gibt es auch das Portal Persönliches Wissensmanagement, auf dem Sie aktuelle Informationen finden. Eine gelungene Kombination von Buch und Plattform zum spannenden Thema Persönliches Wissensmanagement.

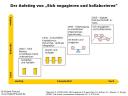

Der Aufstieg von ´sich engagieren und kollaborieren´

In dem Buch Buhse/Stamer (2008): Enterprise 2.0. Die Kunst loszulassen gibt es verschiedene interessante Artikel, unter anderem auch Tapscott, D.: Mit Enterprise 2.0 gewinnen. Darin erläutert Tapscott die Veränderungen, die Märkte und Unternehmen zwischen 1800 und 2005 erfahren haben. Dabei bedient er sich der beiden Achsen Kontrolle und Komplexität. Bitte klicken Sie auf die Grafik, um sich die Darstellung genauer anzusehen. Gut zu erkennen ist dabei, dass mit steigender Komplexität auch die Kontrollmöglichkeiten schwinden. Dennoch versuchen immer noch viele Organisationen, den neuen Herausforderungen mit alten Antworten zu begegnen. Man hört immer noch, dass Unternehmen Komplexität reduzieren wollen, als ob man sie kontrollieren könnte… Besser wäre es, Innenkomplexität zu erhöhen, also Selbstorganisation zuzulassen und lose Koppllungen (Granovetter 1973) zu fördern. Das wiederum rüttelt am Selbstverständnis vieler Manager, die nicht loslassen können/wollen. Siehe dazu u.a. auch Mainzer, K. (2008): Komplexität.

In dem Buch Buhse/Stamer (2008): Enterprise 2.0. Die Kunst loszulassen gibt es verschiedene interessante Artikel, unter anderem auch Tapscott, D.: Mit Enterprise 2.0 gewinnen. Darin erläutert Tapscott die Veränderungen, die Märkte und Unternehmen zwischen 1800 und 2005 erfahren haben. Dabei bedient er sich der beiden Achsen Kontrolle und Komplexität. Bitte klicken Sie auf die Grafik, um sich die Darstellung genauer anzusehen. Gut zu erkennen ist dabei, dass mit steigender Komplexität auch die Kontrollmöglichkeiten schwinden. Dennoch versuchen immer noch viele Organisationen, den neuen Herausforderungen mit alten Antworten zu begegnen. Man hört immer noch, dass Unternehmen Komplexität reduzieren wollen, als ob man sie kontrollieren könnte… Besser wäre es, Innenkomplexität zu erhöhen, also Selbstorganisation zuzulassen und lose Koppllungen (Granovetter 1973) zu fördern. Das wiederum rüttelt am Selbstverständnis vieler Manager, die nicht loslassen können/wollen. Siehe dazu u.a. auch Mainzer, K. (2008): Komplexität.

Ursache – Wirkung: Die intellektualistische Legende

Uns erscheint es normal, wenn immer wieder zwischen körperlichen und geistigen Aktivitäten unterschieden wird. Ja es wird sogar toleriert, wenn bei der Betrachtung körperlicher Aktivitäten (Wirkung) auf geistige Aktivitäten (Ursache) geschlossen wird. Nun gibt es allerdings auch Autoren, die das nicht so ohne weiteres hinnehmen.

Bei Ryle (1978:34-35) liest man beispielsweise folgendes: „Der entscheidende Einwand gegen die intellektualistische Legende ist also dieser. Das Erwägen von Sätzen ist selbst eine Tätigkeit, die mehr oder weniger intelligent, mehr oder weniger dumm ausgeführt werden kann. Aber wenn zur intelligenten Ausführung einer Tätigkeit eine vorhergehende theoretische Tätigkeit nötig ist, und zwar eine, die intelligent ausgeführt werden muss, dann wäre es logisch unmöglich, dass irgend jemand in diesen Zirkel eindringen könnte. Ganz allgemein gesprochen, macht die intellektualistische Legende die absurde Annahme, jede Verrichtung, welcher Art auch immer sie sei, erwerbe ihren gesamten Anspruch auf Intelligenz von einer vorausgehenden inneren Planung dieser Verrichtung.“ Siehe dazu weitaus differenzierter Neuweg, G. H. (2004): Könnerschaft und implizites Wissen.

Gerade in komplexen Systemen ist es of nicht klar, ob eine Wirkung auf eine bestimmte Ursache zurückzuführen ist. Viele hätten das gerne, um eindeutige Aussagen zu erhalten. Manche Politiker, Unternehmer, Berater, Medienvertreter usw. gaukeln den Menschen das auch oft vor, doch es stimmt in komplexen Systemen/Zusammenhängen eben oft nicht. Lösen wir uns endlich vom industriellen Mindset mit seiner „scheinbaren“ Berechenbarkeit, und „scheinbaren“ Eindeutigkeit und wenden wir uns wieder einer komplexen, allerdings eher realen und wunderschönen Wirklichkeit zu.

Baier, E. (2008): Semantische Technologien in Wissensmanagementlösungen (Marktanalyse)

Auf der Website der FAZIT-Forschung geht es um Informations- und Medientechnologien in Baden-Württemberg: „FAZIT ist ein im Rahmen der Zukunftsoffensive III vom Land Baden-Württemberg gefördertes gemeinnütziges Forschungsprojekt für aktuelle und zukunftsorientierte Informations- und Medientechnologien und deren Nutzung in Baden-Württemberg.“ In der Marktanalyse (Band 13) Baier, E. (2008): Semantische Technologien in Wissensmanagementlösungen. Einsatzpotenziale für den Mittelstand geht man dieser interessanten Frage nach: „Kann die Einbindung von semantischen Technologien Wissensmanagement-Instrumente so verändern, dass diese sich für den Einsatz in KMU besser als bisher eignen?“ Auf Seite 48 wird zusamenfassend festgestellt, dass semantische Technologien durchaus helfen können, allerdings sind auch die entsprechenden Rahmenbedingungen in KMU zu schaffen. Weiterhin stellt die Analyse heraus: „>Gerade Baden-Württemberg könnte sich in dieser Beziehung zu einem Lead-Market entwickeln, da viele entwicklungsintensive und wissensbasierte Unternehmen im Südwesten von Deutschland angesiedelt sind, die eine Early-Adopter Funktion für diese neuen Technologien übernehmen können.“

Auf der Website der FAZIT-Forschung geht es um Informations- und Medientechnologien in Baden-Württemberg: „FAZIT ist ein im Rahmen der Zukunftsoffensive III vom Land Baden-Württemberg gefördertes gemeinnütziges Forschungsprojekt für aktuelle und zukunftsorientierte Informations- und Medientechnologien und deren Nutzung in Baden-Württemberg.“ In der Marktanalyse (Band 13) Baier, E. (2008): Semantische Technologien in Wissensmanagementlösungen. Einsatzpotenziale für den Mittelstand geht man dieser interessanten Frage nach: „Kann die Einbindung von semantischen Technologien Wissensmanagement-Instrumente so verändern, dass diese sich für den Einsatz in KMU besser als bisher eignen?“ Auf Seite 48 wird zusamenfassend festgestellt, dass semantische Technologien durchaus helfen können, allerdings sind auch die entsprechenden Rahmenbedingungen in KMU zu schaffen. Weiterhin stellt die Analyse heraus: „>Gerade Baden-Württemberg könnte sich in dieser Beziehung zu einem Lead-Market entwickeln, da viele entwicklungsintensive und wissensbasierte Unternehmen im Südwesten von Deutschland angesiedelt sind, die eine Early-Adopter Funktion für diese neuen Technologien übernehmen können.“

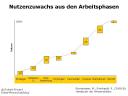

Wissensbilanz – Made in Germany: Nutzenzuwachs aus den Arbeitsphasen des Moderationsprozesses

In dem empfehlenswerten Buch Bornemann/Reinhardt (2008): Handbuch Wissensbilanz wird auf Seite 8 erläutert, wie hoch der Nutzenzuwachs in den jeweiligen Arbeitsphasen des Moderationsprozesses ist. Bitte klicken Sie zur Vergrößerung auf die nebenstehende Grafik. Es ist zu erkennen, dass die QQS-Bewertung (Bewertung der Einflussfaktoren nach Quantität, Qualität und Systematik), die Analyse und die Maßnahmen den größten Nutzenzuwachs für die Organisation erbringen. Die Qualität der einzelnen Ergebnisse hängt allerdings auch von der Systemabgrenzung, der Teamzusammensetzung und dem Moderationsprozess ab.

In dem empfehlenswerten Buch Bornemann/Reinhardt (2008): Handbuch Wissensbilanz wird auf Seite 8 erläutert, wie hoch der Nutzenzuwachs in den jeweiligen Arbeitsphasen des Moderationsprozesses ist. Bitte klicken Sie zur Vergrößerung auf die nebenstehende Grafik. Es ist zu erkennen, dass die QQS-Bewertung (Bewertung der Einflussfaktoren nach Quantität, Qualität und Systematik), die Analyse und die Maßnahmen den größten Nutzenzuwachs für die Organisation erbringen. Die Qualität der einzelnen Ergebnisse hängt allerdings auch von der Systemabgrenzung, der Teamzusammensetzung und dem Moderationsprozess ab.