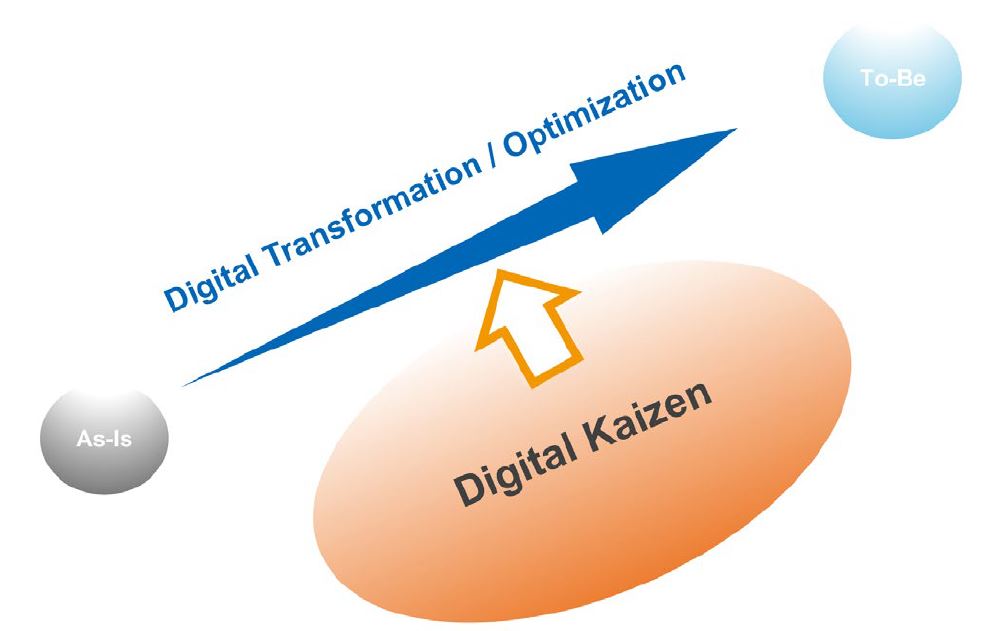

Es ist immer wieder gut, sich Zusammenhänge klar zu machen. In der Abbildung ist beispielsweise zu sehen, dass die Digital Transformation / Optimization einen Ist-Zustand in einen möglichst besseren Soll-Zustand überführen soll. Digital Optimization soll dabei die Geschäftsprozesse zu einer höheren Produktivität führen, allerdings oftmals ohne dass ein Geschäftsmodell verändert wird, bzw. werden muss. Insofern kann man Digital Optimization als Bestandteil von Digital Transformation ansehen. Weiterhin hängen auch Digitale Transformation und Digital Kaizen miteinander zusammen (APO 2024):

Kaizen will facilitate the adoption of advanced technologies.

Kaizen maximizes return on investment.

Changing corporate culture and climate and continuous learning.

Achieving stable sustainability over the long term.

Achieving stable sustainability over the long term

In other words, “there is no DX [Digital Transformation] success without kaizen.”

Es geht bei Digital Kaizen also um eine wichtige Erweiterung des Ansatzes, der bei Imai, M. (1993): Kaizen – Der Schlüssel der Japaner im Wettbewerb nachzulesen ist. Damals ging es noch um ein eher analoges Kaizen. Danach hat Anderson (2010) in seinem Buch Kaizen in der IT schon gezeigt, dass Kaizen nicht nur in der Produktion, sondern in allen Wissensbereichen genutzt werden kann. Heute gibt es mit IoT und Künstlicher Intelligenz noch ganz andere Möglichkeiten.

Solche Zusammenhänge thematisieren wir auch in den von uns entwickelten Blended Learning Lehrgängen Projektmanager/in (IHK) und Projektmanager/in Agil (IHK), die wir an verschiedenen Standorten anbieten. Weitere Informationen zu den Lehrgängen und zu Terminen finden Sie auf unserer Lernplattform.