Das Open Innovation Center Brussels befasst sich mit den Möglichkeiten von Open Innovation im Bereich der Informationstechnologie (IT): „The concept of the Open Innovation Centre Brussels is to explore and achieve policy and business goals related to ICT innovation using an iterative model of stakeholder co-design. The centre was established as a nucleus for open innovation activities and as a repository of relevant knowledge and expertise.“ Das Open Innovation Center Brussels ist auch Teil des European Network of Living Labs: OpenLivingLabs.

Das Open Innovation Center Brussels befasst sich mit den Möglichkeiten von Open Innovation im Bereich der Informationstechnologie (IT): „The concept of the Open Innovation Centre Brussels is to explore and achieve policy and business goals related to ICT innovation using an iterative model of stakeholder co-design. The centre was established as a nucleus for open innovation activities and as a repository of relevant knowledge and expertise.“ Das Open Innovation Center Brussels ist auch Teil des European Network of Living Labs: OpenLivingLabs.

Informationsqualität – Wissensqualität

In dem Gastkommentar von Riza C. Birkan Überlebensfaktor Qualität (Die Welt vom 09.01.2008) erläutert der Autor, dass Googles Algorithmen „die Informationsqualität nicht berücksichtigen“ kann. Der Ausweg ist nach Auffassung von Riza C. Birkan die „semantische Technologie“. Da der Autor Experte für Künstliche Intelligenz ist, war dieser Schluss natürlich naheliegend. Semantische Technologien können natürlich einen sehr wichtigen Beitrag zur Qualität von Information liefern, und somit zur Verbesserung der Wissenskonstruktion beitragen. Die in dem Artikel angesprochene „Wissensverfeinerung nach semantischer Technologie“ wird durch Menschen und deren Wissenskontruktion zu einer Wissensqualität. Dabei kommt heute dem personengebundenen, impliziten Wissen, eine bedeutende Rolle zu. Informationsqualität und Wissensqualität sollten daher unter konstruktivistischen Gesichtspunkten deutlicher abgegrenzt werden. Siehe dazu auch

In dem Gastkommentar von Riza C. Birkan Überlebensfaktor Qualität (Die Welt vom 09.01.2008) erläutert der Autor, dass Googles Algorithmen „die Informationsqualität nicht berücksichtigen“ kann. Der Ausweg ist nach Auffassung von Riza C. Birkan die „semantische Technologie“. Da der Autor Experte für Künstliche Intelligenz ist, war dieser Schluss natürlich naheliegend. Semantische Technologien können natürlich einen sehr wichtigen Beitrag zur Qualität von Information liefern, und somit zur Verbesserung der Wissenskonstruktion beitragen. Die in dem Artikel angesprochene „Wissensverfeinerung nach semantischer Technologie“ wird durch Menschen und deren Wissenskontruktion zu einer Wissensqualität. Dabei kommt heute dem personengebundenen, impliziten Wissen, eine bedeutende Rolle zu. Informationsqualität und Wissensqualität sollten daher unter konstruktivistischen Gesichtspunkten deutlicher abgegrenzt werden. Siehe dazu auch

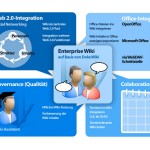

Kennen Sie das Projekt ICKE 2.0 (Basis: DokuWiki)?

Das Projekt ICKE 2.0 wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und “ (…) entwickelt eine offene, innovative Kollaborations- und Wissensumgebung (ICKE-Plattform) für die Vernetzung von Personen und die interpersonelle Kommunikation durch die Integration verschiedener Web 2.0-Technologien. Die ICKE-Plattform wird auf Basis von DokuWiki entwickelt, (…).“ Weitere Informationen finden Sie in der Projektbeschreibung. Interessant dabei ist, dass die verschiedenen Web 2.0-Anwendungen gerade für das Wissensmanagement mit Hilfe von DokuWiki integriert werden sollen. Siehe dazu auch Back et al. (2008): Web 2.0 in der Unternehmenspraxis, GOTOWEB20.Net: The complete Web 2.0 Directory, Buzinkay (2007): Web 2.0 für KMUs

Das Projekt ICKE 2.0 wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und “ (…) entwickelt eine offene, innovative Kollaborations- und Wissensumgebung (ICKE-Plattform) für die Vernetzung von Personen und die interpersonelle Kommunikation durch die Integration verschiedener Web 2.0-Technologien. Die ICKE-Plattform wird auf Basis von DokuWiki entwickelt, (…).“ Weitere Informationen finden Sie in der Projektbeschreibung. Interessant dabei ist, dass die verschiedenen Web 2.0-Anwendungen gerade für das Wissensmanagement mit Hilfe von DokuWiki integriert werden sollen. Siehe dazu auch Back et al. (2008): Web 2.0 in der Unternehmenspraxis, GOTOWEB20.Net: The complete Web 2.0 Directory, Buzinkay (2007): Web 2.0 für KMUs

Prosumer: Tagung am 26. und 27. März in Frankfurt/Main

„Am 26. und 27. März 2009 findet an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt/M. die Tagung ´Prosumer Revisited: Zur Aktualität der Prosumer-Debatte. Forschungsstand und -perspektiven´ statt.“ Der Begriff „Prosumer“ geht dabei auf Tofler (1980) zurück und beschreibt heute die aktive Rolle des Kunden, der nicht mehr nur Consumer ist sondern auch gleichzeitig immer häufiger auch Producer (Konzept) .Insofern greift der Kunde heute viel stärker in die Wertschöpfungskette ein. Es wundert mich daher kaum, dass Frank Piller am 26.03.2009 in seiner Keynot über „interactive value creation“ spricht (Programm). Siehe dazu auch Mass Customization, Open Innovation und das online verfügbare Buch Reichwald/Piller (2006): Interaktive Wertschöpfung.

„Am 26. und 27. März 2009 findet an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt/M. die Tagung ´Prosumer Revisited: Zur Aktualität der Prosumer-Debatte. Forschungsstand und -perspektiven´ statt.“ Der Begriff „Prosumer“ geht dabei auf Tofler (1980) zurück und beschreibt heute die aktive Rolle des Kunden, der nicht mehr nur Consumer ist sondern auch gleichzeitig immer häufiger auch Producer (Konzept) .Insofern greift der Kunde heute viel stärker in die Wertschöpfungskette ein. Es wundert mich daher kaum, dass Frank Piller am 26.03.2009 in seiner Keynot über „interactive value creation“ spricht (Programm). Siehe dazu auch Mass Customization, Open Innovation und das online verfügbare Buch Reichwald/Piller (2006): Interaktive Wertschöpfung.

Mass Customization: Die dritte Welle

Mass Customization ist eine hybride Wettbewerbsstrategie, die sich in den letzten Jahrzehnten immer weiter entwicklet hat. „Guru“ Prof. Frank Piller stellt die verschiedenen Wellen in einem (englischsprachigen) Interview vom 10.12.2008 mit Ponoko dar: Am Anfang wurde Mass Customization im Bereich Business-to-Business eingesetzt (1. Welle). Anschließend (seit ca. 1998) nutzen Mass Customizer die Möglichkeiten des Internets. In Anlehnung an E-Business möchte ich dieses Vorgehen als „E-Mass Customization“ bezeichnen. Doch seit einigen Jahren rollt schon die dritte Welle der Mass Customizer. Es sind Unternehmen wie Ponoko, Zazzles, Spreadshirt usw., „which offer design, manufacturing, and retail capacity to everyone“. Diese Unternehmen bieten also vom Design bis hin zur Produktion und Vertrieb die gesamte Wertschöpfungskette an. Frank nennt diese Art auch „democratizing manufacturing“, bestimmt in Anlehnung an von Hippel (2005): Democratizing Innovation. Man sieht hier sehr schön, wie sich die Konzepte von Mass Customization und Open Innovation ergänzen. Siehe dazu auch einen früheren Blogbeitrag zu Ponoko.

Mass Customization ist eine hybride Wettbewerbsstrategie, die sich in den letzten Jahrzehnten immer weiter entwicklet hat. „Guru“ Prof. Frank Piller stellt die verschiedenen Wellen in einem (englischsprachigen) Interview vom 10.12.2008 mit Ponoko dar: Am Anfang wurde Mass Customization im Bereich Business-to-Business eingesetzt (1. Welle). Anschließend (seit ca. 1998) nutzen Mass Customizer die Möglichkeiten des Internets. In Anlehnung an E-Business möchte ich dieses Vorgehen als „E-Mass Customization“ bezeichnen. Doch seit einigen Jahren rollt schon die dritte Welle der Mass Customizer. Es sind Unternehmen wie Ponoko, Zazzles, Spreadshirt usw., „which offer design, manufacturing, and retail capacity to everyone“. Diese Unternehmen bieten also vom Design bis hin zur Produktion und Vertrieb die gesamte Wertschöpfungskette an. Frank nennt diese Art auch „democratizing manufacturing“, bestimmt in Anlehnung an von Hippel (2005): Democratizing Innovation. Man sieht hier sehr schön, wie sich die Konzepte von Mass Customization und Open Innovation ergänzen. Siehe dazu auch einen früheren Blogbeitrag zu Ponoko.

Kennen Sie STWT: Sociotechnical Walkthrough?

Die Einführung von Wissensmanagement in Organisationen wird häufig von einem Satz unterschiedlicher Methoden unterstützt, die in ihrer Gesamtheit allerdings nicht immer konsistent sind. Diese Schwachstelle will STWT (das Sociotechnical Walkthrough) beheben. In dem Artikel Herrmann, T.; Jahnke, I. (2006): Der „Sociotechnical Walkthrough“ (STWT) als Methode zum Transfer innovativer Wissensmanagement-Lösungen, in Gronau et al. (Hrsg.): Mit Wissensmanagement besser im Wettbewerb, Knowtech 2006, München, S. 433-441 wird die Methode ausfühlich beschrieben: „Der Kern des soziotechnischen Ansatzes ist eine integrierende Sicht auf Organisationen (insbesondere Aufgabenteilung, Prozessen, Rollen, Qualifikationen) und die darin eingebetteten technischen Systeme. Eine solche integrierende Sicht muss sich in einer einheitlichen Dokumentation niederschlagen, die kontinuierlich den Verständigungs- und Entwicklungsprozess bei der Etablierung der Wissensmanagementlösung begleitet.“ Der Ansatz ist auch in dem Leitfaden des BMWi (2007) eingebunden worden. Ich halte den STWT-Ansatz für sehr gut geeignet, eine ganzheitliche Vorgehensweise bei der Einführung von Wissensmanagement in Organisationen zu unterstützen.

Die Einführung von Wissensmanagement in Organisationen wird häufig von einem Satz unterschiedlicher Methoden unterstützt, die in ihrer Gesamtheit allerdings nicht immer konsistent sind. Diese Schwachstelle will STWT (das Sociotechnical Walkthrough) beheben. In dem Artikel Herrmann, T.; Jahnke, I. (2006): Der „Sociotechnical Walkthrough“ (STWT) als Methode zum Transfer innovativer Wissensmanagement-Lösungen, in Gronau et al. (Hrsg.): Mit Wissensmanagement besser im Wettbewerb, Knowtech 2006, München, S. 433-441 wird die Methode ausfühlich beschrieben: „Der Kern des soziotechnischen Ansatzes ist eine integrierende Sicht auf Organisationen (insbesondere Aufgabenteilung, Prozessen, Rollen, Qualifikationen) und die darin eingebetteten technischen Systeme. Eine solche integrierende Sicht muss sich in einer einheitlichen Dokumentation niederschlagen, die kontinuierlich den Verständigungs- und Entwicklungsprozess bei der Etablierung der Wissensmanagementlösung begleitet.“ Der Ansatz ist auch in dem Leitfaden des BMWi (2007) eingebunden worden. Ich halte den STWT-Ansatz für sehr gut geeignet, eine ganzheitliche Vorgehensweise bei der Einführung von Wissensmanagement in Organisationen zu unterstützen.

Fastnacht, D. (2009): Open Innovation in the Financial Services

In dem Buch Fastnacht, D. (2009): Open Innovation in financial services beschreibt der Autor, wie man Open Innovation in der Finanzbranche nutzen kann: „Open Innovation means gathering new ideas hatched outside organizational boundaries and leveraging new delivery models through collaboration. (…) They are responsible to create social relationship capital based upon an open innovation culture.“ Es freut mich sehr, dass wir schon auf der MCP-CE 2008 einen Vortrag zu dem Thema hatten… Blogbeitrag

In dem Buch Fastnacht, D. (2009): Open Innovation in financial services beschreibt der Autor, wie man Open Innovation in der Finanzbranche nutzen kann: „Open Innovation means gathering new ideas hatched outside organizational boundaries and leveraging new delivery models through collaboration. (…) They are responsible to create social relationship capital based upon an open innovation culture.“ Es freut mich sehr, dass wir schon auf der MCP-CE 2008 einen Vortrag zu dem Thema hatten… Blogbeitrag

Henry Chesbrough: Open Innovation

Henry Chesbrough hat den Begriff Open Innovation eingeführt. Das Video wurde am 13. März 2008 bei youtube eingestellt. In den letzten Jahren kamen zu dem ursprünglichen Ansatz von Chesbrough weitere hinzu, von Hippel: Lead User, user-centred innovation, democratizing innovation oder auch Reichwald/Piller: Interaktive Wertschöpfung. In der Kategorie Open Innovation finden Sie weitere Informationen zum Thema.

Reinmann, G. (2008): Lehren als Wissensarbeit? Persönliches Wissensmanagement mit Weblogs

In dem Artikel Reinmann, G. (2008): Lehren als Wissensarbeit? Persönliches Wissensmanagement mit Weblogs (IWP – Information Wissenschaft & Praxis, 2008, Heft 1, Seiten 049-057) erläutert die Autorin u.a. wie mit Hilfe von Weblogs, persönliches Wissensmanagement betrieben werden kann. Darüber hinaus wird die Frage gestellt, ob Lehren nicht auch Wissensarbeit bedeutet. Abstract:

In dem Artikel Reinmann, G. (2008): Lehren als Wissensarbeit? Persönliches Wissensmanagement mit Weblogs (IWP – Information Wissenschaft & Praxis, 2008, Heft 1, Seiten 049-057) erläutert die Autorin u.a. wie mit Hilfe von Weblogs, persönliches Wissensmanagement betrieben werden kann. Darüber hinaus wird die Frage gestellt, ob Lehren nicht auch Wissensarbeit bedeutet. Abstract:

„Wissensarbeit und Wissensmanagement sind Konzepte, die bislang vorrangig im Unternehmenskontext diskutiert und untersucht werden. Interpretiert man Lehren als eine Form von Wissensarbeit, wird auch für Schule und Hochschule vor allem das persönliche Wissensmanagement interessant, das persönliche Kompetenzentwicklung wie auch kollaboratives Lernen und Arbeiten anregen und verbessern kann. Anhand von Einzelbeispielen aus der Blogosphäre wird gezeigt, wie Lehrende in ihrer Rolle als Wissensarbeitende von Web 2.0-Anwendungen profitieren können und inwiefern Weblogs ein vielfältiges Instrument zum persönlichen Wissensmanagement sind. Anhand eines Modells zum persönlichen Wissensmanagement wird die Verbindung individueller und kollaborativer Prozesse herausgearbeitet. Wie Lehrende darin unterstützt werden können, persönliches Wissensmanagement zu lernen, wird wiederum anhand zweier Beispiele beschrieben. Die beiden Fortbildungsbeispiele aus dem Bereich des E-Learning sind für das Thema deshalb hilfreich, weil sie selbst formale Bildungsangebote mit informellem Lernen und damit auch mit persönlichem Wissensmanagement verknüpfen.“

Aus meiner Sicht sind „Lehrende“ auch Wissensarbeiter, die sich allerdings nicht im Unternehmenskontext, sondern im universitären/schulischen Kontext bewegen. Wenn dem so ist, könnte man natürlich auch Führungskräfte in Lernenden Organisationen als „Lehrende“ bezeichnen, wobei sich die Unterschiede bei der „Lehrtätigkeit“ auf den Kontext beschränken würden. Die jeweilige Kontextsteuerung (Ermöglichungsräume) gerät immer stärker in den Fokus und somit weniger der Content. Siehe dazu auch Content is King – but Context rules.

Silvester 2008/2009 haben wir in Prag gefeiert

Den Jahreswechsel 2008/2009 haben wir (Jutta und ich) in Prag gefeiert. Wir fahren seit Anfang der 90er Jahre regelmäßig nach Prag und kennen die Stadt daher recht gut. Am Dienstagmittag sind wir in Prag angekommen und konnten uns noch am Nachmittag bei kalten Temperaturen und Sonnenschein die Stadt ansehen. Am Mittwochvormittag sind wir dann von der Burg (Hradcin), über die Karlsbrücke zum Altstädter Ring und von dort weiter zum Wenzelsplatz gelaufen. Am Altstäder Ring und am Wenzelsplatz waren Bühnen aufgebaut (Live Musik) und die Stimmung daher schon am Nachmittag prächtig. Gegen Abend haben wir zunächst gut gegessen (U Prince) und sind gegen Mitternacht auf die Karlsbrücke gegangen, um dort das Neue Jahr 2009 mit einem Glas Champagner zu beginnen. Mit der Burg im Hintergrund war das sehenswerte Feuerwerk doppelt schön. Insgesamt war es eine tolle Reise und ein gelungener Start in das Neue Jahr 2009 – so kann es weiter gehen…

Den Jahreswechsel 2008/2009 haben wir (Jutta und ich) in Prag gefeiert. Wir fahren seit Anfang der 90er Jahre regelmäßig nach Prag und kennen die Stadt daher recht gut. Am Dienstagmittag sind wir in Prag angekommen und konnten uns noch am Nachmittag bei kalten Temperaturen und Sonnenschein die Stadt ansehen. Am Mittwochvormittag sind wir dann von der Burg (Hradcin), über die Karlsbrücke zum Altstädter Ring und von dort weiter zum Wenzelsplatz gelaufen. Am Altstäder Ring und am Wenzelsplatz waren Bühnen aufgebaut (Live Musik) und die Stimmung daher schon am Nachmittag prächtig. Gegen Abend haben wir zunächst gut gegessen (U Prince) und sind gegen Mitternacht auf die Karlsbrücke gegangen, um dort das Neue Jahr 2009 mit einem Glas Champagner zu beginnen. Mit der Burg im Hintergrund war das sehenswerte Feuerwerk doppelt schön. Insgesamt war es eine tolle Reise und ein gelungener Start in das Neue Jahr 2009 – so kann es weiter gehen…