Normalerweise hört man dann: Geld verdienen. Gut, selbstverständlich ist es wichtig, dass ein Unternehmen Mittel erwirtschaftet, um weiterhin auf dem Markt zu existieren. Doch wofür bekommen die Unternehmen das Geld? Von Kunden, die gerne Probleme gelöst haben wollen. Dieser kleine Umstand wird in den Unternehmen oftmals von den dominanten Redite- und Kostendiskussionen überrollt. Ich halte es da gerne mit John Ruskin (1865:88), der schon vor über 100 Jahren anmerkte:

„We pour our whole masculine energy into the false business of money-making. Well, private firms always have to make money, but that is not their business. Organizations are in the business of solving customer problems, be they individual needs such as nutrition, health or locomotion, or the social and ecological problems faced by our world. These kinds of functions and purposes bestow upon organizations their very raison d’être“ (Zitiert in Schwaninger 2006:78)

Darüber hinaus sollten die Unternehmen (oder weiter gefasst Organisationen) auch beachten, dass es sich in der Zwischenzeit nicht mehr um einfache Problemlösungen handelt (simple problem solving), sondern um ein komplexes Probelemlösen (complex problem solving) das ganz andere Anforderungen an Mitarbeiter und Führungskräfte stellt (Subjektivierung von Arbeit). Lernen kann man in diesem Zusammenhang als Problemlösen unter Unsicherheit bezeichnen (AWBF 2000).

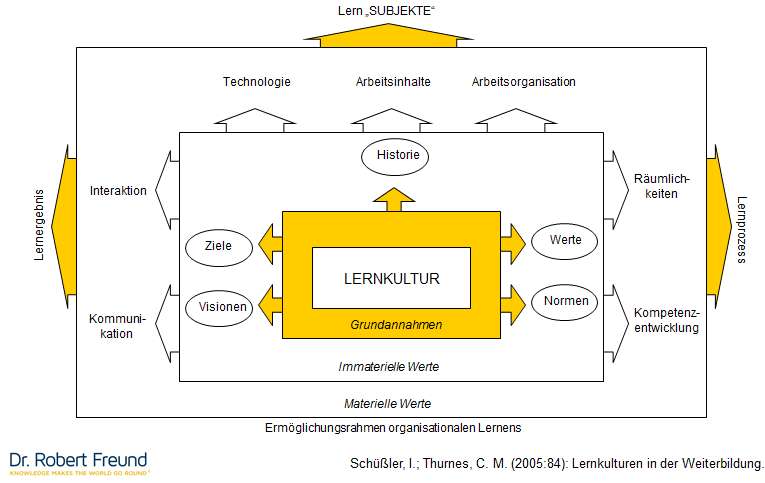

Oft ist es erforderlich, Begriffe im Zusammenhang darzustellen. Schüßler/Thurnes (2005) haben eine Darstellung gewählt, die z.B. die Begriffe Immaterielle Werte, Materielle Werte, Kompetenzentwicklung, Lernkultur und organisationales Lernen übersichtlich zusammenstellt. Die aktuelle Diskussion über verschiedenen Themen ist häufig sehr auf einen Teilaspekt gerichtet, sodass wichtige Beziehungen untereinander verloren gehen. Doch erst im Zusammenhang versteht man, dass sich die Begriffe zwar oft ähneln, ihre Bedeutung im Kontext einer

Oft ist es erforderlich, Begriffe im Zusammenhang darzustellen. Schüßler/Thurnes (2005) haben eine Darstellung gewählt, die z.B. die Begriffe Immaterielle Werte, Materielle Werte, Kompetenzentwicklung, Lernkultur und organisationales Lernen übersichtlich zusammenstellt. Die aktuelle Diskussion über verschiedenen Themen ist häufig sehr auf einen Teilaspekt gerichtet, sodass wichtige Beziehungen untereinander verloren gehen. Doch erst im Zusammenhang versteht man, dass sich die Begriffe zwar oft ähneln, ihre Bedeutung im Kontext einer

Der Beitrag

Der Beitrag