Wenn es um Künstliche Intelligenz geht, wird oft über die KI-Modelle, die technische und organisatorische Infrastruktur, oder auch über Regulation oder Talent (Kompetenzen) gesprochen.

Diese Punkte sollen helfen, KI-Systeme zu skalieren und dadurch besser und profitabler zu machen. Wenn es um die Skalierung von KI-Systemen geht, hat sich allerdings ein ganz anderer Bereich als Barriere entpuppt: Das Lernen.

„The core barrier to scaling is not infrastructure, regulation, or talent. It is learning. Most GenAI systems do not retain feedback, adapt to context, or improve over time“ (MIT NANDA 2025).

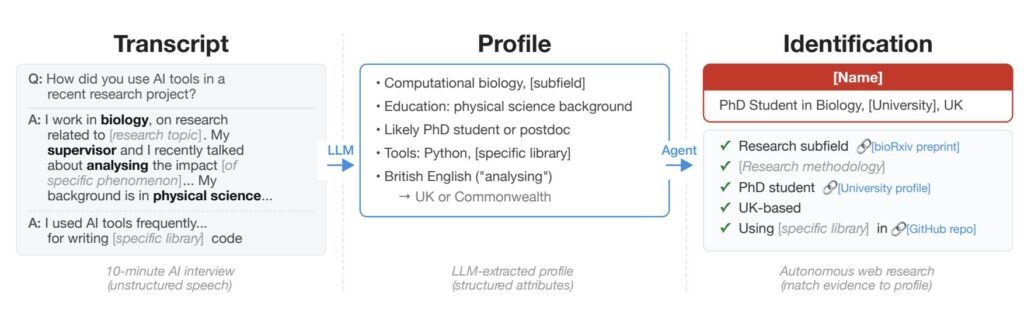

Die hier angesprochene Kritik richtet sich also darauf, dass die meisten GenAI Systeme kein Feedback speichern, sich nicht dem Kontext anpassen und sich nicht im Laufe der Zeit verbessern.

Natürlich gibt es GenAI-Systeme, die ein Feedback anbieten, doch geben nicht alle Nutzer ihr Feedback zu den Antworten, obwohl es manchmal ganz einfach mit „Daumen hoch“ oder „Daumen runter“ möglich ist.

Die Anpassung an den Kontext ist da schon für GenAI schwieriger, das es für das spezielle Erfahrungswissen (Expertise) viel mehr benötigt, als das, was GenAI aktuell anbietet. An diesen Stellen kommt der Mensch ins Spiel. Siehe dazu Rent a Human: KI-Agenten bieten Arbeit für Menschen an.

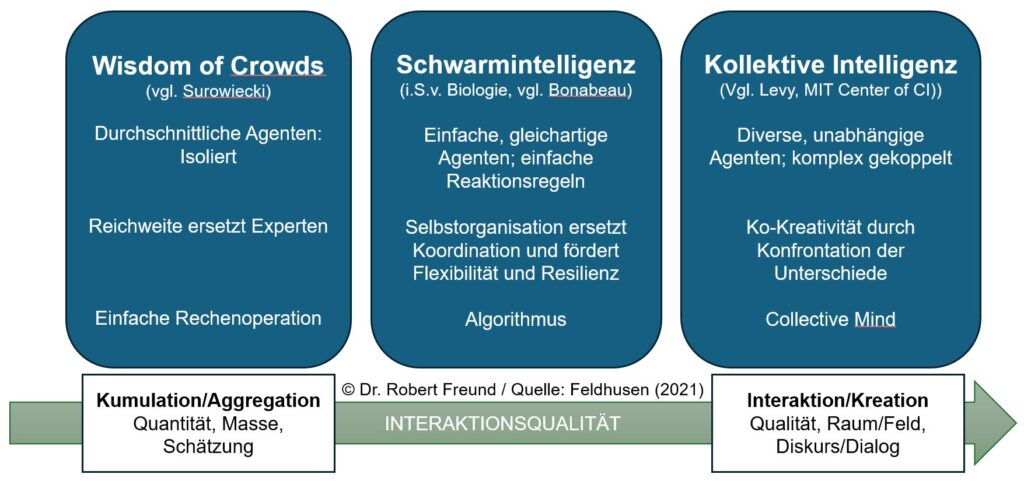

Natürlich verbessern sich die GenAI Systeme über die Zeit. Das machen sie, aufgrund ihrer vorliegenden Daten auch selbständig, selbstorganisiert, autopoietisch. GenAI-Systeme verbessern sich allerdings nur so lange selbst, bis ihr System infrage gestellt wird – dann ist Schluss. Allerdings sind die Daten, auf denen die Verbesserung basiert nicht so vollständig. Das wiederum bedeutet möglicherweise, dass auch die Verbesserung nicht optimal ist.

Wenn also Lernen der Flaschenhals beim Skalieren von GenAI ist, sollte sich jeder mit Lernen befassen. Ich bezweifle allerdings, dass diejenigen, die sich mit KI-Systemen und deren Nutzung in Organisationen befassen, etwas von Lernen verstehen. Siehe dazu auch

Künstliche Intelligenz macht Lebenslanges Lernen zur Pflicht.

Künstliche Intelligenz und Lernen.

Lernen des Entscheidens statt Lernen von Wissen?