Alles ist heute mit allem irgendwie vernetzt, sodass auf allen Ebenen Entgrenzung stattfindet, die wiederum zu Komplexität in allen Bereichen einer Gesellschaft führt. Dabei sollten wir die eher „technische“ Komplexität von der sozialen Komplexität unterscheiden.

Es ist in dem Zusammenhang interessant, dass „Geistes- und Sozialwissenschaften besonders gut geeignet sind, (1) die Entwicklung sozialer Komplexität zu beschreiben und (2) das gesellschaftliche Schema, innerhalb dessen die Sinngebung erfolgt, neu zu gestalten“ (Blogbeitrag).

Dabei stellt sich sofort die Frage: Wie kann soziale Komplexität bewältigt werden? Dazu habe ich bei bei John Erpenbeck folgendes gefunden:

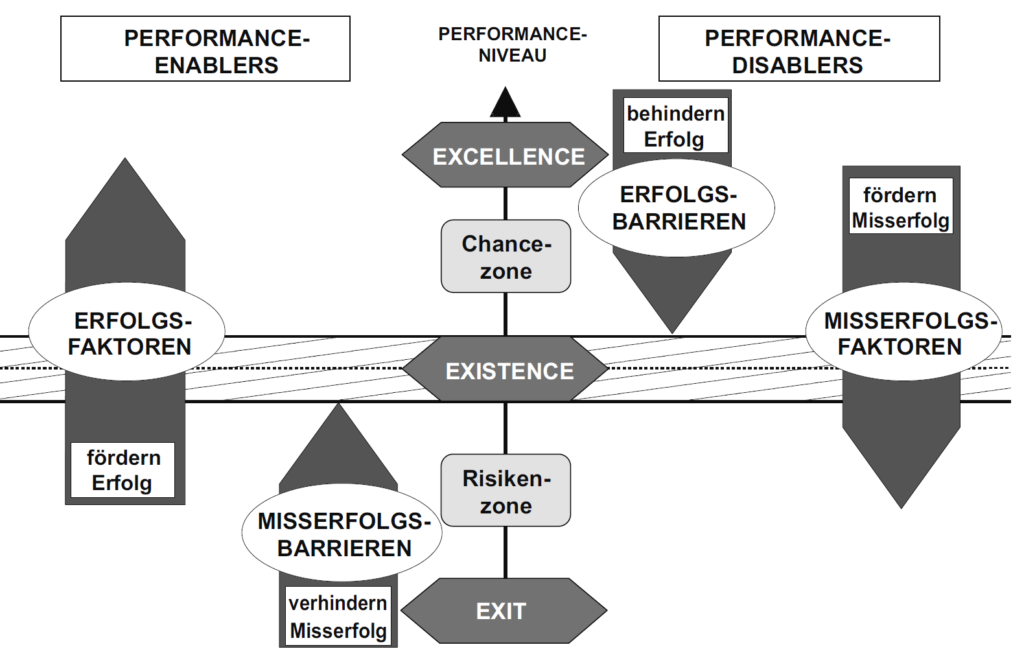

„Ein besonderer Anstoß für mich war Hermann Hakens Artikel „Synergetik und Sozialwissenschaften“ in der Zeitschrift Ethik und Sozialwissenschaften (Haken / Wunderlin 2014). Er legte nahe, Werte als – von ihm so genannte – „Ordner“ sozialer Komplexität zu verstehen. Ohne solche Ordner wird Komplexität nicht beherrschbar. Sie sind zugleich zufällig und notwendig. Sie haben ihre Wirklichkeit jedoch nur, wenn sie durch Einzelne verinnerlicht und gelebt werden. Werte sind damit stets Ordner individueller oder kollektiver, physischer oder geistiger menschlicher Selbstorganisation. Kurz: Werte sind Ordner menschlicher Selbstorganisation (Haken 1996). Nicht alle Ordner sind Werte, aber alle Werte sind Ordner im Sinne von Haken (1983)“ (Erpenbeck, J. (2024): Werte als Inseln zeitlicher Stabilität im Fluss selbstorganisierter sozialer Entwicklungen, in Störl (Hrsg.) (2024): Zeit als Existenzform der Materie).

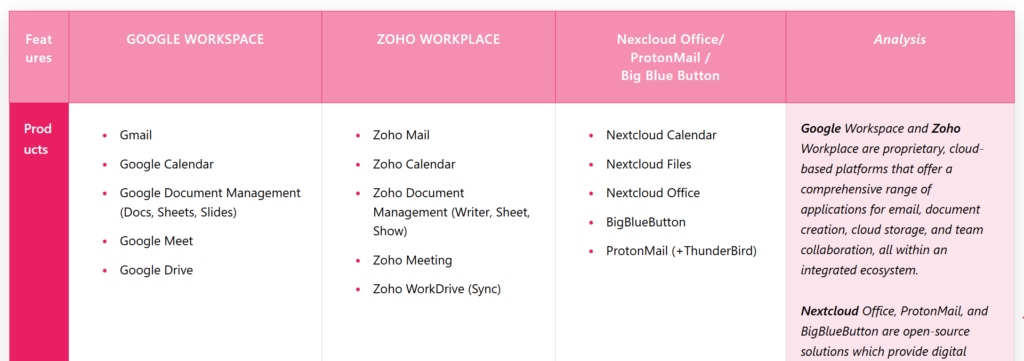

Es wundert daher nicht, dass Werte in allen möglichen Zusammenhängen thematisiert werden. Aktuell geht es beispielsweise bei der Nutzung der Künstlicher Intelligenz darum zu klären, ob wir die Werte der amerikanischen Tech-Konzerne, die Werte der chinesischen Politik oder unsere europäischen Werte als Ordner für soziale Komplexität nutzen wollen.

Siehe dazu beispielhaft auch Digitale Souveränität: Europa, USA und China im Vergleich und Open Source Community und die United Nations teilen die gleichen Werte.