In dem Gastkommentar von Riza C. Birkan Überlebensfaktor Qualität (Die Welt vom 09.01.2008) erläutert der Autor, dass Googles Algorithmen „die Informationsqualität nicht berücksichtigen“ kann. Der Ausweg ist nach Auffassung von Riza C. Birkan die „semantische Technologie“. Da der Autor Experte für Künstliche Intelligenz ist, war dieser Schluss natürlich naheliegend. Semantische Technologien können natürlich einen sehr wichtigen Beitrag zur Qualität von Information liefern, und somit zur Verbesserung der Wissenskonstruktion beitragen. Die in dem Artikel angesprochene „Wissensverfeinerung nach semantischer Technologie“ wird durch Menschen und deren Wissenskontruktion zu einer Wissensqualität. Dabei kommt heute dem personengebundenen, impliziten Wissen, eine bedeutende Rolle zu. Informationsqualität und Wissensqualität sollten daher unter konstruktivistischen Gesichtspunkten deutlicher abgegrenzt werden. Siehe dazu auch

In dem Gastkommentar von Riza C. Birkan Überlebensfaktor Qualität (Die Welt vom 09.01.2008) erläutert der Autor, dass Googles Algorithmen „die Informationsqualität nicht berücksichtigen“ kann. Der Ausweg ist nach Auffassung von Riza C. Birkan die „semantische Technologie“. Da der Autor Experte für Künstliche Intelligenz ist, war dieser Schluss natürlich naheliegend. Semantische Technologien können natürlich einen sehr wichtigen Beitrag zur Qualität von Information liefern, und somit zur Verbesserung der Wissenskonstruktion beitragen. Die in dem Artikel angesprochene „Wissensverfeinerung nach semantischer Technologie“ wird durch Menschen und deren Wissenskontruktion zu einer Wissensqualität. Dabei kommt heute dem personengebundenen, impliziten Wissen, eine bedeutende Rolle zu. Informationsqualität und Wissensqualität sollten daher unter konstruktivistischen Gesichtspunkten deutlicher abgegrenzt werden. Siehe dazu auch

Kennen Sie das Projekt ICKE 2.0 (Basis: DokuWiki)?

Das Projekt ICKE 2.0 wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und “ (…) entwickelt eine offene, innovative Kollaborations- und Wissensumgebung (ICKE-Plattform) für die Vernetzung von Personen und die interpersonelle Kommunikation durch die Integration verschiedener Web 2.0-Technologien. Die ICKE-Plattform wird auf Basis von DokuWiki entwickelt, (…).“ Weitere Informationen finden Sie in der Projektbeschreibung. Interessant dabei ist, dass die verschiedenen Web 2.0-Anwendungen gerade für das Wissensmanagement mit Hilfe von DokuWiki integriert werden sollen. Siehe dazu auch Back et al. (2008): Web 2.0 in der Unternehmenspraxis, GOTOWEB20.Net: The complete Web 2.0 Directory, Buzinkay (2007): Web 2.0 für KMUs

Das Projekt ICKE 2.0 wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und “ (…) entwickelt eine offene, innovative Kollaborations- und Wissensumgebung (ICKE-Plattform) für die Vernetzung von Personen und die interpersonelle Kommunikation durch die Integration verschiedener Web 2.0-Technologien. Die ICKE-Plattform wird auf Basis von DokuWiki entwickelt, (…).“ Weitere Informationen finden Sie in der Projektbeschreibung. Interessant dabei ist, dass die verschiedenen Web 2.0-Anwendungen gerade für das Wissensmanagement mit Hilfe von DokuWiki integriert werden sollen. Siehe dazu auch Back et al. (2008): Web 2.0 in der Unternehmenspraxis, GOTOWEB20.Net: The complete Web 2.0 Directory, Buzinkay (2007): Web 2.0 für KMUs

Kennen Sie STWT: Sociotechnical Walkthrough?

Die Einführung von Wissensmanagement in Organisationen wird häufig von einem Satz unterschiedlicher Methoden unterstützt, die in ihrer Gesamtheit allerdings nicht immer konsistent sind. Diese Schwachstelle will STWT (das Sociotechnical Walkthrough) beheben. In dem Artikel Herrmann, T.; Jahnke, I. (2006): Der „Sociotechnical Walkthrough“ (STWT) als Methode zum Transfer innovativer Wissensmanagement-Lösungen, in Gronau et al. (Hrsg.): Mit Wissensmanagement besser im Wettbewerb, Knowtech 2006, München, S. 433-441 wird die Methode ausfühlich beschrieben: „Der Kern des soziotechnischen Ansatzes ist eine integrierende Sicht auf Organisationen (insbesondere Aufgabenteilung, Prozessen, Rollen, Qualifikationen) und die darin eingebetteten technischen Systeme. Eine solche integrierende Sicht muss sich in einer einheitlichen Dokumentation niederschlagen, die kontinuierlich den Verständigungs- und Entwicklungsprozess bei der Etablierung der Wissensmanagementlösung begleitet.“ Der Ansatz ist auch in dem Leitfaden des BMWi (2007) eingebunden worden. Ich halte den STWT-Ansatz für sehr gut geeignet, eine ganzheitliche Vorgehensweise bei der Einführung von Wissensmanagement in Organisationen zu unterstützen.

Die Einführung von Wissensmanagement in Organisationen wird häufig von einem Satz unterschiedlicher Methoden unterstützt, die in ihrer Gesamtheit allerdings nicht immer konsistent sind. Diese Schwachstelle will STWT (das Sociotechnical Walkthrough) beheben. In dem Artikel Herrmann, T.; Jahnke, I. (2006): Der „Sociotechnical Walkthrough“ (STWT) als Methode zum Transfer innovativer Wissensmanagement-Lösungen, in Gronau et al. (Hrsg.): Mit Wissensmanagement besser im Wettbewerb, Knowtech 2006, München, S. 433-441 wird die Methode ausfühlich beschrieben: „Der Kern des soziotechnischen Ansatzes ist eine integrierende Sicht auf Organisationen (insbesondere Aufgabenteilung, Prozessen, Rollen, Qualifikationen) und die darin eingebetteten technischen Systeme. Eine solche integrierende Sicht muss sich in einer einheitlichen Dokumentation niederschlagen, die kontinuierlich den Verständigungs- und Entwicklungsprozess bei der Etablierung der Wissensmanagementlösung begleitet.“ Der Ansatz ist auch in dem Leitfaden des BMWi (2007) eingebunden worden. Ich halte den STWT-Ansatz für sehr gut geeignet, eine ganzheitliche Vorgehensweise bei der Einführung von Wissensmanagement in Organisationen zu unterstützen.

Reinmann, G. (2008): Lehren als Wissensarbeit? Persönliches Wissensmanagement mit Weblogs

In dem Artikel Reinmann, G. (2008): Lehren als Wissensarbeit? Persönliches Wissensmanagement mit Weblogs (IWP – Information Wissenschaft & Praxis, 2008, Heft 1, Seiten 049-057) erläutert die Autorin u.a. wie mit Hilfe von Weblogs, persönliches Wissensmanagement betrieben werden kann. Darüber hinaus wird die Frage gestellt, ob Lehren nicht auch Wissensarbeit bedeutet. Abstract:

In dem Artikel Reinmann, G. (2008): Lehren als Wissensarbeit? Persönliches Wissensmanagement mit Weblogs (IWP – Information Wissenschaft & Praxis, 2008, Heft 1, Seiten 049-057) erläutert die Autorin u.a. wie mit Hilfe von Weblogs, persönliches Wissensmanagement betrieben werden kann. Darüber hinaus wird die Frage gestellt, ob Lehren nicht auch Wissensarbeit bedeutet. Abstract:

„Wissensarbeit und Wissensmanagement sind Konzepte, die bislang vorrangig im Unternehmenskontext diskutiert und untersucht werden. Interpretiert man Lehren als eine Form von Wissensarbeit, wird auch für Schule und Hochschule vor allem das persönliche Wissensmanagement interessant, das persönliche Kompetenzentwicklung wie auch kollaboratives Lernen und Arbeiten anregen und verbessern kann. Anhand von Einzelbeispielen aus der Blogosphäre wird gezeigt, wie Lehrende in ihrer Rolle als Wissensarbeitende von Web 2.0-Anwendungen profitieren können und inwiefern Weblogs ein vielfältiges Instrument zum persönlichen Wissensmanagement sind. Anhand eines Modells zum persönlichen Wissensmanagement wird die Verbindung individueller und kollaborativer Prozesse herausgearbeitet. Wie Lehrende darin unterstützt werden können, persönliches Wissensmanagement zu lernen, wird wiederum anhand zweier Beispiele beschrieben. Die beiden Fortbildungsbeispiele aus dem Bereich des E-Learning sind für das Thema deshalb hilfreich, weil sie selbst formale Bildungsangebote mit informellem Lernen und damit auch mit persönlichem Wissensmanagement verknüpfen.“

Aus meiner Sicht sind „Lehrende“ auch Wissensarbeiter, die sich allerdings nicht im Unternehmenskontext, sondern im universitären/schulischen Kontext bewegen. Wenn dem so ist, könnte man natürlich auch Führungskräfte in Lernenden Organisationen als „Lehrende“ bezeichnen, wobei sich die Unterschiede bei der „Lehrtätigkeit“ auf den Kontext beschränken würden. Die jeweilige Kontextsteuerung (Ermöglichungsräume) gerät immer stärker in den Fokus und somit weniger der Content. Siehe dazu auch Content is King – but Context rules.

Finanzmarktkrise: Aus der Wissensbilanz – Made in Germany Maßnahmen ableiten – aber wer will das schon?

Nach dem ersten kleinen Konjunkturprogramm soll es nun Anfang des Jahres 2009 ein zweites geben. Dazu treffen sich Vertreter aus den verschiedensten Branchen (auch Kunden?) in Berlin, um Lösungen zu finden. Im Vorfeld hört man, dass wohl jede Branche für sich reklamiert, die wichtigste zu sein. Wie kann man dieses Problem lösen? Ich habe manchmal das Gefühl, als ob es auf die neuen Fragen, nur alte Antworten gibt: Viel Geld muss her – Viel hilft viel… Als Moderator der Wissensbilanz – Made in Germany schlage ich folgende Vorgehensweise vor:

- Systemabgrenzung: Bundesrepublik Deutschland

- Umfeld, Szenarien, Ziele: Finanzmarktkrise…

- Teamzusammensetzung: Horizontal und vertikal. Dieser Punkt scheint bei der Zusammensetzung für die Gespräche Anfang 2009 nicht gegeben zu sein – ist allerdings für eine qualitativ gute Wissensbilanz – Made in Germany wichtig.

- Moderator: ?

- Ergebnisse und Prozesse: Ist es das Ziel, ein lebenswertes Land für die Bürger zu schaffen, oder eher ein Selbstbedienungsladen für Konzerne?

- Einflussfaktoren für Humankapital, Strukturkapital und Beziehungskapital ermitteln

- QQS: Qualität, Quantität und Systematik bestimmen. Hier können schon die ersten Maßnahmen abgeleitet werden (Portfoliodarstellung: Wissenslandkarte)

- Indikatoren könnten auch erst einmal entfallen

- Wirkungsnetz: Hier werden die Wirkungszusammenhänge bestimmt. Genau das geht in der momentanen Diskussion um die Gelder aus dem Rettungschirm unter!

- Generatoren: Welche Einflussfaktoren wirken über die Prozess auf die Ergebnisse. Aus den Generatoren und der Portfoliodarstellung kann die Regierung dann die Maßnahmen ableiten. Interessant dabei ist, dass man in dem Wirkungsnetz oftmals mit geringen Mittel sehr viel erreichen kann

Aber: Wer will das schon? Siehe dazu auch diesen BLogbeitrag.

Portal: Guter Mittelstand (inkl. Leitfaden und Praxishinweise)

Das Portal Guter Mittelstand wendet sich (wie der Name schon sagt) an die vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen, die das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bilden. Der Leitfaden Guter Mittelstand: Erfolg ist kein Zufall (Vorabversion) fasst verschiedene Bereiche zusammen, die ein mitelständisches Unternehmen angehen sollte. Darüber hinaus sollen Praxishilfen dazu beitragen, die im Leitfaden genannten Punkte umzusetzen. Ich halte das Portal, den Leitfaden und auch die Praxishilfen für nützlich, denoch fehlt mir z.B. der Bereich „Wissen“, „Wissensmanagement“ und „Wissensbilanz – Made in Germany“. Gerade die Wissensbilanz – Made in Germany mit dem Leitfaden und der kostenlosen Toolbox hilft mittelständischen Unternehmen, ihr Intellektuelles Kapital aufzuzeigen und die Wirkungszusammenhänge zu bestimmen. Daraus wiederum können Maßnahmen (Wissensmanagement-Projekte), und Hinweise für das Management von Wissen abgeleitet werden. Gerade die Darstellung der Wirkungszusammenhänge ist aus meiner Sicht für mittelständische Unternehmen sehr wertvoll, um die knappen Ressourcen sinnvoll einsetzen zu können.

Das Portal Guter Mittelstand wendet sich (wie der Name schon sagt) an die vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen, die das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bilden. Der Leitfaden Guter Mittelstand: Erfolg ist kein Zufall (Vorabversion) fasst verschiedene Bereiche zusammen, die ein mitelständisches Unternehmen angehen sollte. Darüber hinaus sollen Praxishilfen dazu beitragen, die im Leitfaden genannten Punkte umzusetzen. Ich halte das Portal, den Leitfaden und auch die Praxishilfen für nützlich, denoch fehlt mir z.B. der Bereich „Wissen“, „Wissensmanagement“ und „Wissensbilanz – Made in Germany“. Gerade die Wissensbilanz – Made in Germany mit dem Leitfaden und der kostenlosen Toolbox hilft mittelständischen Unternehmen, ihr Intellektuelles Kapital aufzuzeigen und die Wirkungszusammenhänge zu bestimmen. Daraus wiederum können Maßnahmen (Wissensmanagement-Projekte), und Hinweise für das Management von Wissen abgeleitet werden. Gerade die Darstellung der Wirkungszusammenhänge ist aus meiner Sicht für mittelständische Unternehmen sehr wertvoll, um die knappen Ressourcen sinnvoll einsetzen zu können.

Rollwagen, I. (2008): Die Deutsche Wirtschaft 2020

In dem Vortrag Rollwagen, I. (2008): Die Deutsche Wirtschaft 2020 (DB Research) beschreibt der Autor sehr deutlich, dass sich die deutsche Wirtschaft auf den Weg in eine immer stärker wissensbasierte Wirtschafts- und Gesellschaftsform befindet. Dazu werden folgende Punkte näher ausgeführt (S. 11ff). Dabei kommt dem Umgang mit der Ressource Wissen eine besondere Rolle zu:

In dem Vortrag Rollwagen, I. (2008): Die Deutsche Wirtschaft 2020 (DB Research) beschreibt der Autor sehr deutlich, dass sich die deutsche Wirtschaft auf den Weg in eine immer stärker wissensbasierte Wirtschafts- und Gesellschaftsform befindet. Dazu werden folgende Punkte näher ausgeführt (S. 11ff). Dabei kommt dem Umgang mit der Ressource Wissen eine besondere Rolle zu:

- Politisch-rechtlicher Rahmen: Die langsame Entkrustung – zur kooperativen, lernenden Regulierung

- Gesellschaftliches Potential: Eigenständige Bürger und Konsumenten – nicht nur in der stabilisierten Mittelschicht

- Energieversorgung: Breiter Energie-Mix, dezentral erzeugt

- Globale Integration: Boom deutscher Kreativitätsexporte

- Digitalisierung: Vernetzte Güter und das neue Internet

- Intellektuelles Kapital: Modulare Bildung und Handel mit bewertetem Wissen

- Wertschöpfungsmuster: Flexible Kooperation von Spezialisten – die Projektwirtschaft

Als Moderator der Wissensbilanz – Made in Germany (Intellektuelles Kapital), Entwickler der Blended-Learning-Lehrgänge Wissensmanager (IHK) und Projektmanager (IHK), Betreiber des Blogs, Kooperationspartner in Osteuropa und Forscher (Promotionsskizze) sind wir gut aufgestellt…

Das Intellektuelle Kapital ist im Hinblick auf die Innovationsfähigkeit von KMU der wichtigste Faktor

In Uhlmann, E. (Hrsg.) (2008): Futur 2/2008 findet man zwei Beiträge, die sich direkt mit der Wissensbilanz – Made in Germany befassen. Auf den Seiten 4-7 geht es um die Benchmarking-Studie Innovationsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen in Deutschland. Interessant ist dabei, dass das Intellektuelle Kapital als Indikator für die Innovationsfähigkeit deutlich herausgestellt wurde (Seite 6): „Die nachhaltige Stärkung des Intellektuellen Kapitals von KMU im Hinblick auf dessen Innovationsfähigkeit ist der wichtigste Faktor, um das noch ungenutzte Innovationspotenzial in Deutschland besser auszuschöpfen. Spezifische Stärken entdecken und das eigene Innovationspotenzial transparent machen, diese Aufgabe kann mit Hilfe einer Wissensbilanz verwirklicht werden.“ Und das nicht nur mit irgendeiner Wissensbilanz, sondern mit der Wissensbilanz – Made in Germany. Als Moderator der Wissensbilanz – Made in Germany habe ich schon einige praktische Erfahrungen sammeln können. Sollten Sie an einem Gespräch interessiert sein, so sprechen sie mich bitte an.

In Uhlmann, E. (Hrsg.) (2008): Futur 2/2008 findet man zwei Beiträge, die sich direkt mit der Wissensbilanz – Made in Germany befassen. Auf den Seiten 4-7 geht es um die Benchmarking-Studie Innovationsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen in Deutschland. Interessant ist dabei, dass das Intellektuelle Kapital als Indikator für die Innovationsfähigkeit deutlich herausgestellt wurde (Seite 6): „Die nachhaltige Stärkung des Intellektuellen Kapitals von KMU im Hinblick auf dessen Innovationsfähigkeit ist der wichtigste Faktor, um das noch ungenutzte Innovationspotenzial in Deutschland besser auszuschöpfen. Spezifische Stärken entdecken und das eigene Innovationspotenzial transparent machen, diese Aufgabe kann mit Hilfe einer Wissensbilanz verwirklicht werden.“ Und das nicht nur mit irgendeiner Wissensbilanz, sondern mit der Wissensbilanz – Made in Germany. Als Moderator der Wissensbilanz – Made in Germany habe ich schon einige praktische Erfahrungen sammeln können. Sollten Sie an einem Gespräch interessiert sein, so sprechen sie mich bitte an.

Kein gutes Zeugnis für Soziale Netzwerke

Das Fraunhofer Magazin 1.2009 berichtet in dem Beitrag Identitätsverlust über eine Studie des Fraunhofer-Instituts für sichere Informationstechnik SIT in Darmstadt, in der sechs Plattformen untersucht wurden: Facebook, studiVZ, MySpace, wer-kennt-wen, Lokalisten, XING und Linkedin. Fazit: Die Studie stellt den Plattformen „in puncto Privatsphären- und Datenschutz kein gutes Zeugnis aus“. Es gibt hier also noch viel zu tun. Alle Nutzer der Portale sollten darauf achten und die Betreiber auf die Verbesserungspotenziale aufmerksam machen.

Das Fraunhofer Magazin 1.2009 berichtet in dem Beitrag Identitätsverlust über eine Studie des Fraunhofer-Instituts für sichere Informationstechnik SIT in Darmstadt, in der sechs Plattformen untersucht wurden: Facebook, studiVZ, MySpace, wer-kennt-wen, Lokalisten, XING und Linkedin. Fazit: Die Studie stellt den Plattformen „in puncto Privatsphären- und Datenschutz kein gutes Zeugnis aus“. Es gibt hier also noch viel zu tun. Alle Nutzer der Portale sollten darauf achten und die Betreiber auf die Verbesserungspotenziale aufmerksam machen.

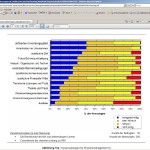

Tochtermann, K.; Schachner, W. (2008): Wissensmanagement im Qualitätsmanagement (Studie)

Wissensmanagement wird schon in vielen Bereichen praktiziert, was häufig fehlt, ist der systematische Umgang mit Wissen in den verschiedenen Bereichen. Die vorliegende Studie Tochtermann, K.; Schachner, W. (2008): Wissensmanagement im Qualitätsmanagement (Kurzfassung) „liefert konkrete Hinweise auf die speziellen Anforderungen von und Erfolgfaktoren für Wissensmanagement aus Sicht des Qualitätsmanagements.“ Qualitätsmanagement kann aus meiner Sicht ein sehr guter Ankerpunkt für die Entwicklung von Wissensmanagement im Unternehmen sein. Neben den in der Studie genannten Bereichen, geht es auch darum, verschiedene Aktivitäten umzudeuten. Beispielsweise könnte ein Qualitätszirkel aus der Wissensperspektive betrachtet, stärker den Übergang von impliziten zu expliziten Wissen thematisieren. Versuchen Sie es doch einmal. Am Besten fangen Sie bei Ihren Geschäftsprozessen an und fragen sich, welche Wissensdomänen (Wissen über Kunden, Wissen über Produkte, …) erforderlich sind, um den Prozess durchzuführen… usw..

Wissensmanagement wird schon in vielen Bereichen praktiziert, was häufig fehlt, ist der systematische Umgang mit Wissen in den verschiedenen Bereichen. Die vorliegende Studie Tochtermann, K.; Schachner, W. (2008): Wissensmanagement im Qualitätsmanagement (Kurzfassung) „liefert konkrete Hinweise auf die speziellen Anforderungen von und Erfolgfaktoren für Wissensmanagement aus Sicht des Qualitätsmanagements.“ Qualitätsmanagement kann aus meiner Sicht ein sehr guter Ankerpunkt für die Entwicklung von Wissensmanagement im Unternehmen sein. Neben den in der Studie genannten Bereichen, geht es auch darum, verschiedene Aktivitäten umzudeuten. Beispielsweise könnte ein Qualitätszirkel aus der Wissensperspektive betrachtet, stärker den Übergang von impliziten zu expliziten Wissen thematisieren. Versuchen Sie es doch einmal. Am Besten fangen Sie bei Ihren Geschäftsprozessen an und fragen sich, welche Wissensdomänen (Wissen über Kunden, Wissen über Produkte, …) erforderlich sind, um den Prozess durchzuführen… usw..