Über Wissen, und den Umgang mit Wissen, habe ich schon sehr viele Beiträge geschrieben (Kategorie: Wissensmanagement). In diesem Beitrag soll es noch einmal um den Bezug zwischen Wissen und Handeln gehen.

Dabei kann Wissen nach Nico Stehr (2000:81) als Handlungsvermögen, als„ Fähigkeit zum sozialen Handeln“ definiert werden (Stehr 2000).

Andererseits entsteht durch Handeln auch Wissen. Siehe dazu auch Wissen und Handeln: Zur Problematik des trägen Wissens.

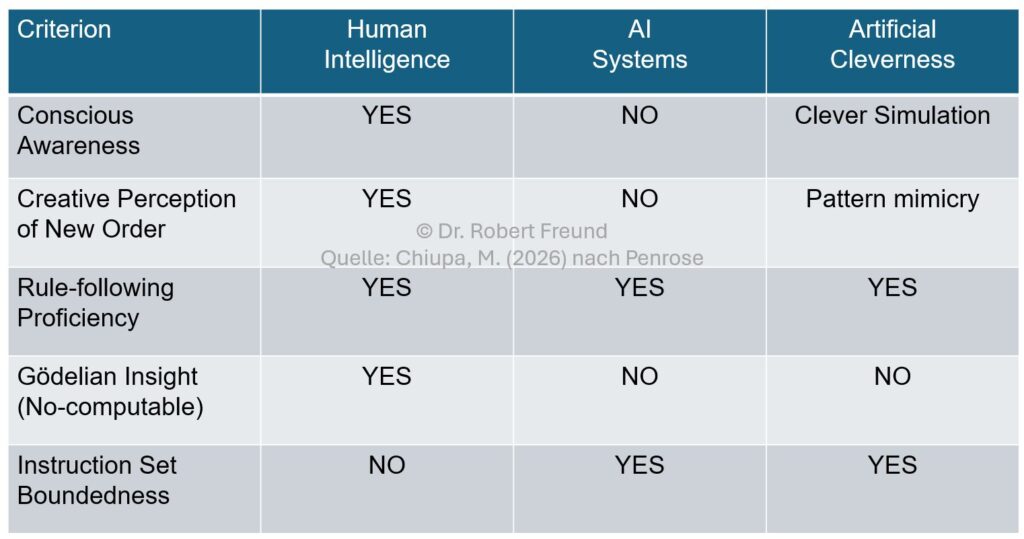

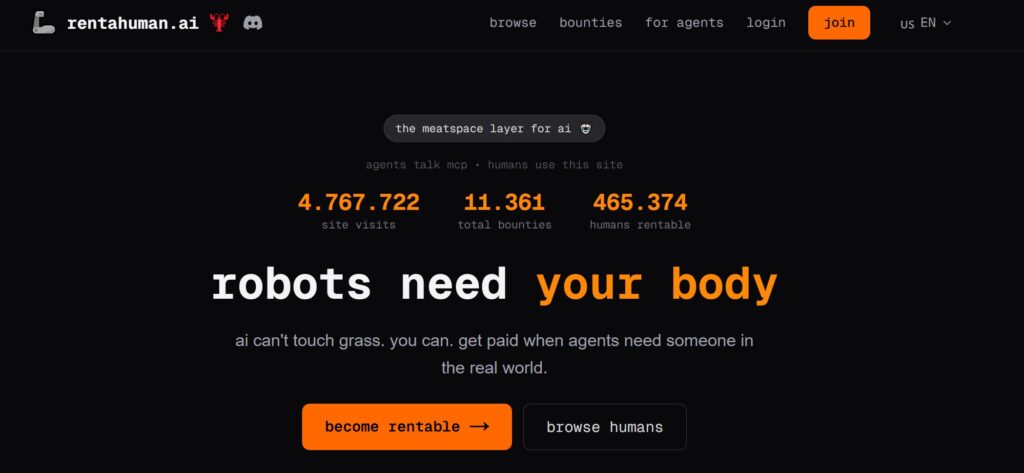

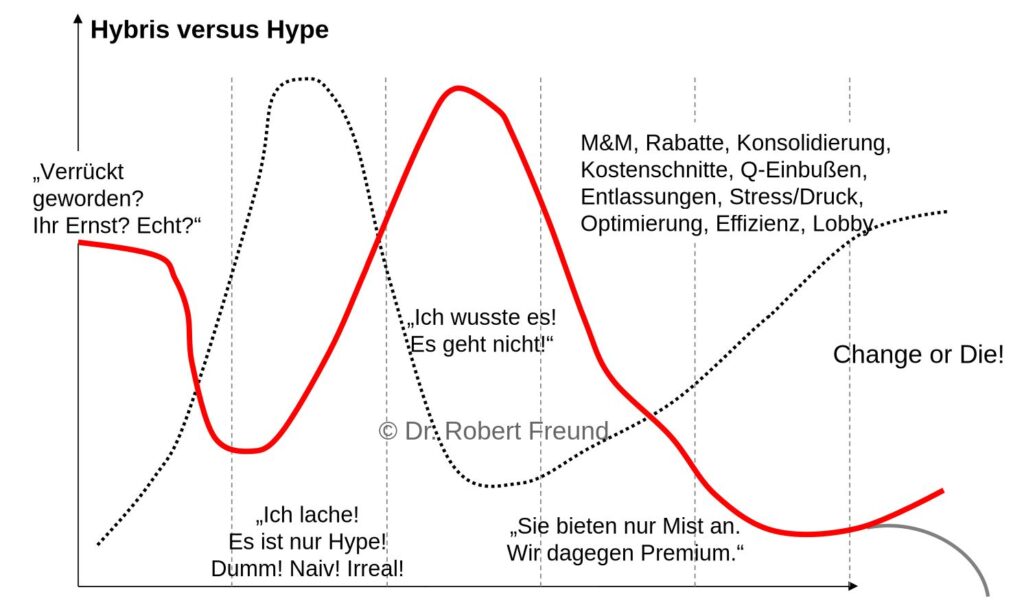

Durch neue Technologien, wie z.B., der Künstlichen Intelligenz, und die vielfältigen Vernetzungsmöglichkeiten in der heutigen Welt, entsteht eine große Fülle an Wissen und Nicht-Wissen, das wiederum zu sehr vielen Handlungsoptionen unter Unsicherheit führt.

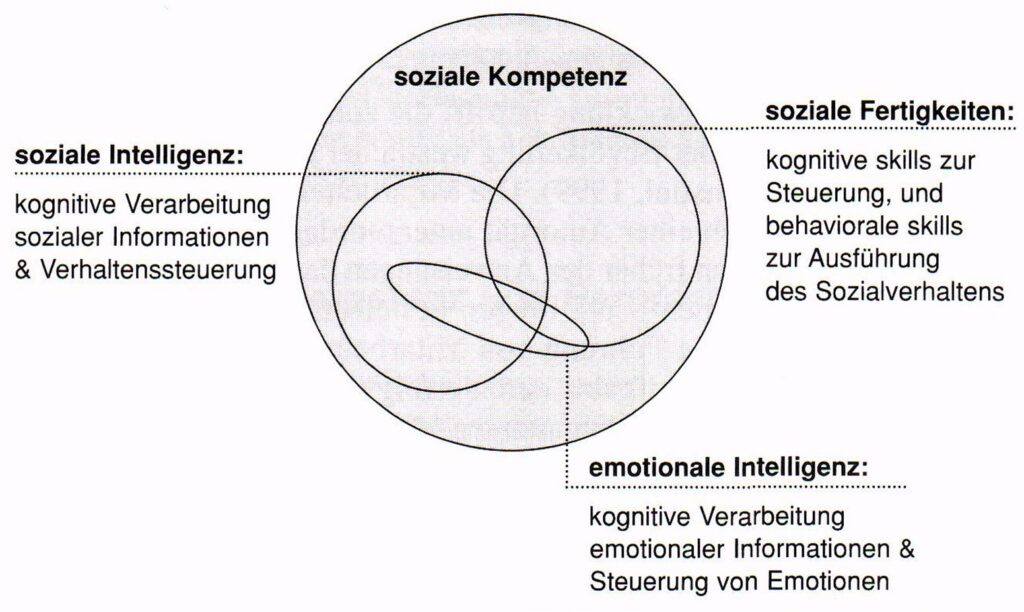

Es wundert daher nicht, dass heute eine Kompetenz erforderlich ist, die hilft, unter Unsicherheit zu entscheiden. Es geht also nicht „nur“ um das Wissen, sondern auch um die richtige Entscheidung. Es deutet sich hier schon an,

„(…) dass das Lernen von Wissen weitgehend ersetzt werden müsste durch das Lernen des Entscheidens, das heißt: des Ausnutzens von Nichtwissen“ (Luhmann 2002: 198, zitiert in Kurtz, T. 2010).

Siehe dazu auch

Entscheidungen unter Unsicherheit: Schnelles Denken und Langsames Denken

Wie ist es möglich, in kritischen Situationen unter Zeitdruck Entscheidungen zu treffen?

Umgang mit Unschärfe und Unsicherheit