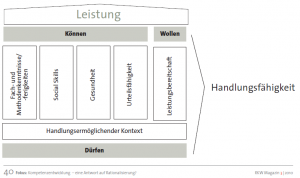

In Organisationen wird es in Zukunft immer mehr komplexe Situationen geben, die zu erweiterten Anforderungen an Mitarbeiter führen – Qualifikationen reichen hier nicht mehr aus. Immer mehr Unternehmen orientieren sich daher am Kompetenzbegriff, der allerdings sehr unterschiedlich verwendet wird. Im RKW-Magazin 3/2010 findet sich dazu auf Seite 40 folgende Beschreibung: „Dabei orientieren sie sich am Begriff der Kompetenz: Sie meint die ganzheitliche Fähigkeit von Mitarbeitern, in komplexen, neuen Situationen erfolgreich handeln zu können. Im Unterschied zum Begriff der Qualifikation, der nur die individuellen Fähigkeiten betrachtet, wird mit Kompetenz das Zusammenspiel von Können, Wollen und Dürfen in einer Organisation thematisiert.“ In der Praxis hat sich die Kompetenzdefinition von John Erpenbeck und Volker Heyse durchgesetzt, die Kompetenz als Selbstorganisationsdisposition verstehen (Erpenbeck/Heyse 2007). Eine so verstandene Kompetenz bewältigt auch Unsicherheiten, die in den vernetzten Strukturen heute überall zu finden sind. Menschen sind daher – mehr als Maschinen – in der Lage, komplexe Problemsituationen zu meistern und in solchen Situationen (Kontexte, Domänen) zu handeln (Siehe Grafik).

In Organisationen wird es in Zukunft immer mehr komplexe Situationen geben, die zu erweiterten Anforderungen an Mitarbeiter führen – Qualifikationen reichen hier nicht mehr aus. Immer mehr Unternehmen orientieren sich daher am Kompetenzbegriff, der allerdings sehr unterschiedlich verwendet wird. Im RKW-Magazin 3/2010 findet sich dazu auf Seite 40 folgende Beschreibung: „Dabei orientieren sie sich am Begriff der Kompetenz: Sie meint die ganzheitliche Fähigkeit von Mitarbeitern, in komplexen, neuen Situationen erfolgreich handeln zu können. Im Unterschied zum Begriff der Qualifikation, der nur die individuellen Fähigkeiten betrachtet, wird mit Kompetenz das Zusammenspiel von Können, Wollen und Dürfen in einer Organisation thematisiert.“ In der Praxis hat sich die Kompetenzdefinition von John Erpenbeck und Volker Heyse durchgesetzt, die Kompetenz als Selbstorganisationsdisposition verstehen (Erpenbeck/Heyse 2007). Eine so verstandene Kompetenz bewältigt auch Unsicherheiten, die in den vernetzten Strukturen heute überall zu finden sind. Menschen sind daher – mehr als Maschinen – in der Lage, komplexe Problemsituationen zu meistern und in solchen Situationen (Kontexte, Domänen) zu handeln (Siehe Grafik).

Dabei ist eine so verstandene Kompetenz nicht auf das Individuum begrenzt, sondern auch für Gruppen, auf organisationaler Ebene und in Netzwerken von Bedeutung. Siehe dazu auch Freund, R. (2011): Das Konzept der Multiplen Kompetenz auf den Analyseebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk.