In den verschiedenen gesellschaftlichen Diskussionen geht es oft um den „Markt“ mit der entsprechenden Market Economy. Solche Beschreibungen suggerieren eine Homogenität, die es in „dem Markt“ nicht gibt. Unternehmen, gerade große Konzerne, möchten allerings gerne, dass die im Markt üblichen unterschiedlichen Wissensströme kontrollierbar und nutzbar sind. Im einfachsten Fall bedeutet das dann: Der Markt ist das Ziel, um Gewinne zu erzielen.

Wie in dem Beitrag Von “Märkte als Ziele” zu “Märkte als Foren” erläutert, gibt es durch die vielschichtigen Vernetzungen der Marktteilnehmer untereinander eine hohe Komplexität und entsprechende Rückkopplungen. Märkte im ersten Schritt eher als Foren zu sehen, könnte hier eine angemessene Perspektive sein.

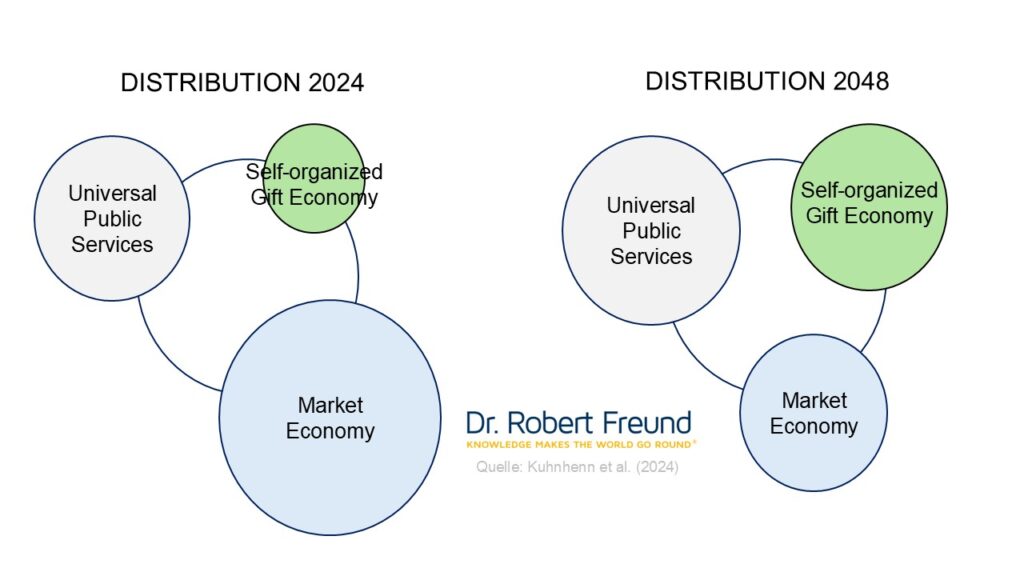

Wie in der Abbildung zu erkennen ist, ist die heute (2024) übliche Verteilung zwischen Universal Public Services, Market Economy und einer Self-organized Gift Economy deutlich: Die Market Economy dominiert alles, und das eben nicht zum Wohle aller, sondern zum Wohle weniger Personengruppen mit diffusen Vorstellungen davon, wie die „anderen“ (Menschen) gefälligst leben sollen.

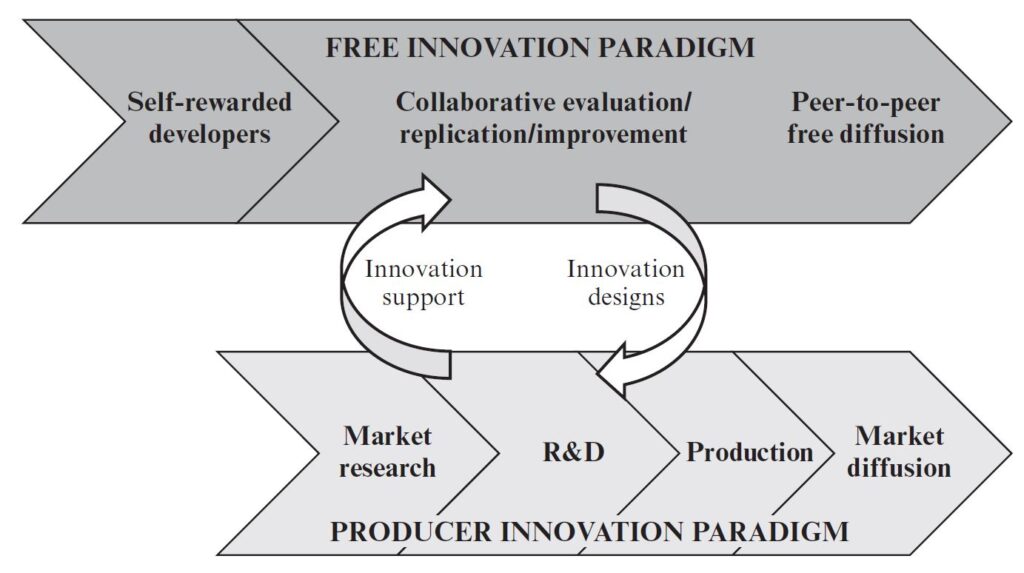

Demgegenüber gibt es in der Gesellschaft durchaus Bestrebungen, viele Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und anzubieten, die nicht den üblichen „Marktgesetzen“ folgen, und eher selbst-organisiert sind. Die von Eric von Hippel seit vielen Jahren veröffentlichten Studien zeigen das beispielsweise bei Innovationen (Open User Innovationen) deutlich auf – und dieser Anteil wird immer größer!

Die von mehreren Autoren veröffentlichte Projektion in das Jahr 2048 zeigt eine deutliche Verschiebung der aktuellen Verteilung zu Gunsten einer Self-organized Gift Economy. Es wundert allerdings nicht, dass die Profiteure der Market Economy sich massiv gegen diese Entwicklung stemmen – mit allen demokratischen, allerdings auch mit nicht-demokratischen Mitteln.

Kuhnhenn et al. (2024): Future for All. A vision for 2048. Just • Ecological • Achievable | PDF

Am Beispiel der Künstlichen Intelligenz ist zu erkennen, dass die Profiteure der Market Economy mit immer neuen KI-Anwendungen Menschen, Organisationen und Nationen vor sich hertreiben und letztendlich abhängig machen wollen. Auf der anderen Seite bietet Künstliche Intelligenz vielen Menschen, Organisationen und Nationen heute die Chance, selbst-organisiert die neuen KI-Möglichkeiten zu nutzen.

Das allerdings nur, wenn Künstliche Intelligenz transparent, offen und demokratisiert zur Verfügung steht. Genau das bietet Open Source AI. Bitte beachten Sie, dass nicht alles, was Open Source AI genannt wird, auch Open Source AI ist! Siehe dazu beispielsweise

Open Source AI Definition – 1.0: Release Candidate 2 am 21.10.2024 veröffentlicht

Das Kontinuum zwischen Closed Source AI und Open Source AI

Open Source AI: Warum sollte Künstliche Intelligenz demokratisiert werden?

Open Source AI: Besser für einzelne Personen, Organisationen und demokratische Gesellschaften