Stellen Sie sich vor, jemand möchte von Ihnen wissen, wie er Fahrradfahren soll. Geben Sie ihm einfach eine kurze Beschreibung – oder fragen Sie eine Künstliche Intelligenz. Eine eher wissenschaftliche Antwort könnte wie folgt lauten:

„Bringen Sie die Kurvung Ihrer Fahrradspur im Verhältnis zur Wurzel Ihres Ungleichgewichtes geteilt durch das Quadrat Ihrer Geschwindigkeit! Diese Regel beschreibt das Gleichgewichthalten beim Fahrradfahren“ (Fischer 2010).

Könnten Sie aufgrund dieser Beschreibung, möglicherweise ergänzt durch tausende von Videos oder anderen Content, Fahrradfahren? Es wird deutlich, dass zu der Beschreibung noch etwas dazukommen muss: Ein Gefühl für das Gleichgewicht bei einem bestimmten Fahrrad, in einem bestimmten Gelände (Kontext) und Übung, Übung, Übung. So lange, bis man kein Anfänger, sondern ein Experte ist.

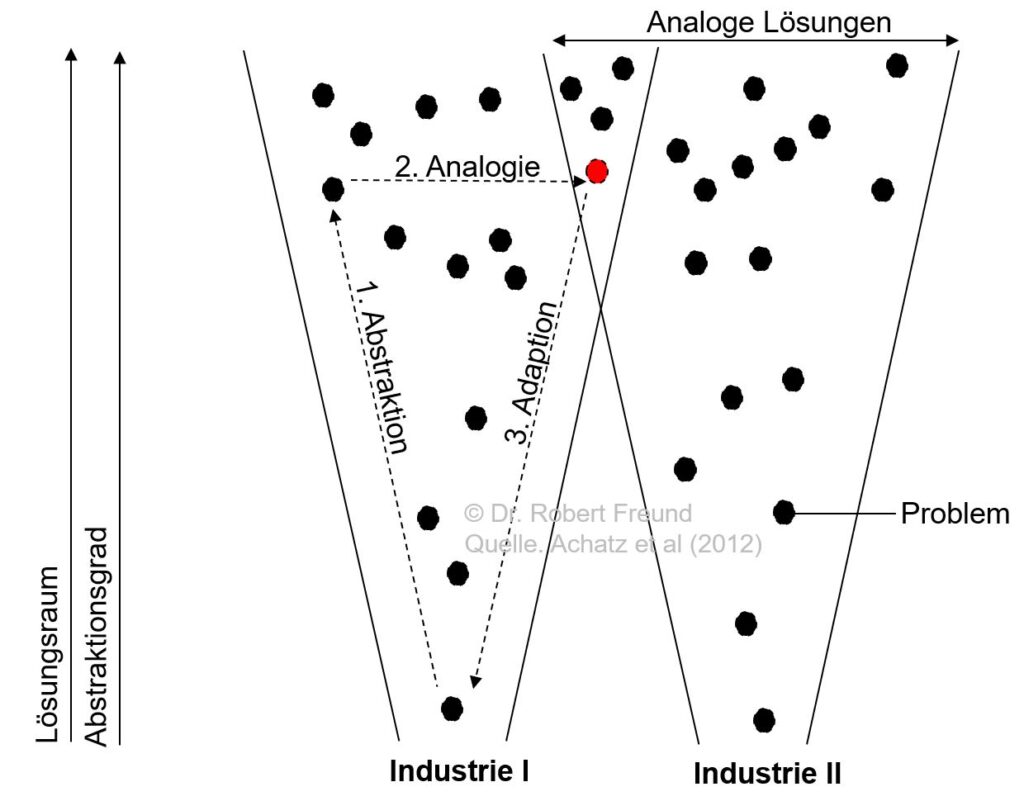

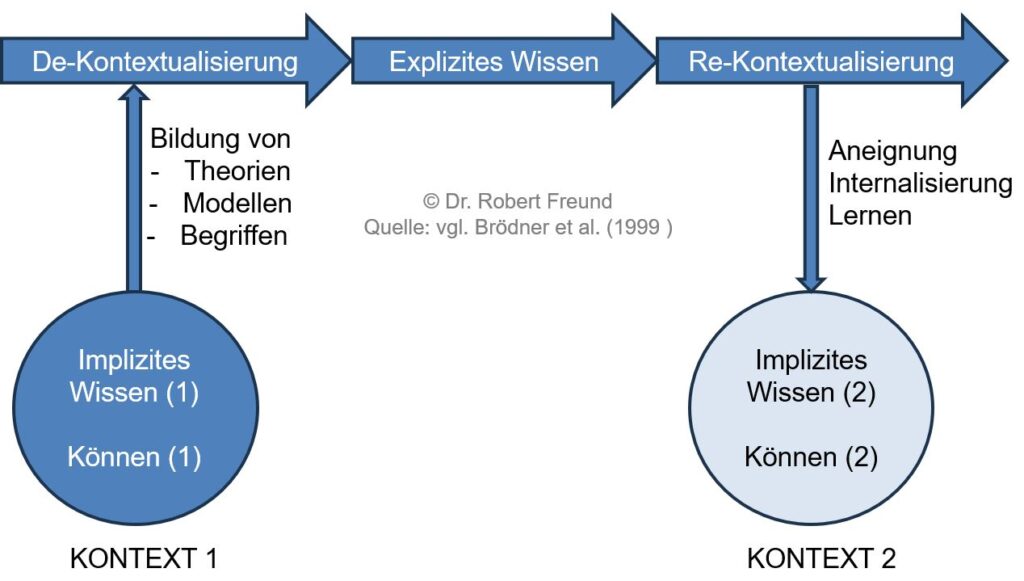

Im beruflichen Umfeld haben wir ähnliche Situationen, die anhand der folgenden Abbildung erläutert werden sollen.

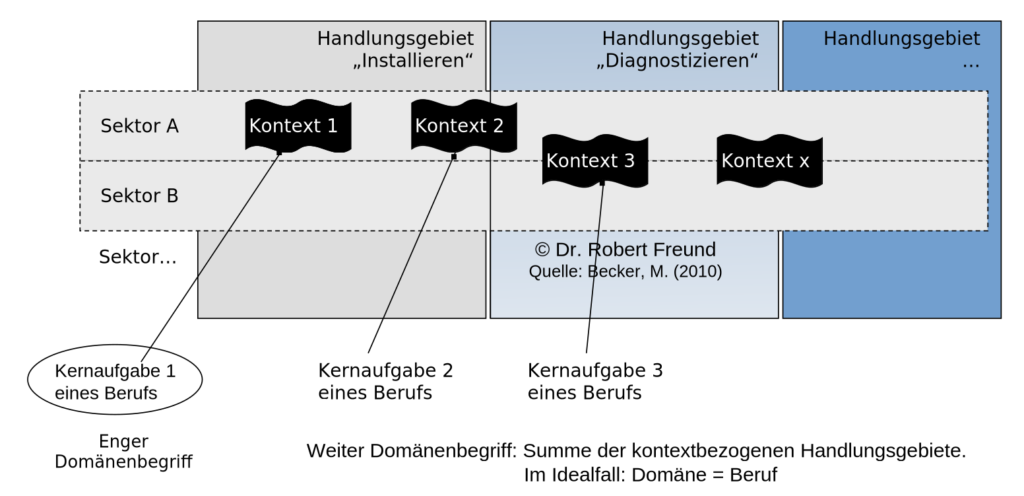

In der Abbildung sind das Handlungsgebiet „Installieren“, das Handlungsgebiet „Diagnostizieren“ und beispielhaft ein weiteres Handlungsgebiet nebeneinander dargestellt.

Überlagert werden diese von den Sektoren A und B, in denen die Kontexte 1 bis 4 dargestellt sind. Kontext 1 könnte hier die Kernaufgabe 1 eines Berufs, Kontext 2 die Kernaufgabe 2 eines weiteren Berufs etc. darstellen.

Der Domänenbegriff kann sich im engeren Sinne auf eine Kernaufgabe eines Berufs beziehen – hier die Kernaufgabe 1 eines Berufs. Es ist allerdings auch möglich, den Domänenbegriff weiter zu definieren. Dann wären die Summe aller Handlungsgebiete gemeint – im Idealfall stellt eine Domäne den Beruf dar (Domäne=Beruf).

„Die Arbeit in einer Domäne ist stets situiert“ (Becker 2004, S. 36), also an die Problemlösungssituation und den Kontext gebunden, was zu einem sehr speziellen Wissen (Expertenwissen) und der damit verbundenen Expertise (Kompetenz auf Expertenniveau) führt.

Es wird deutlich, dass es nur sehr schwer möglich ist, diese spezielle Kompetenz zu übertragen, gerade dann, wenn man das Ganze der Arbeit betrachtet und nicht nur einzelne Facetten.

Solche Überlegungen können dabei helfen herauszufinden, welche Elemente der Arbeit beispielsweise durch Künstliche Intelligenz ersetzt, ergänzt, oder gar nicht abgebildet werden können.