Der Beitrag Markkula, M.; Sinko, M. (2009): Knowledge economies and innovation society evolve around learning befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen Lernen und der Entwicklung zu einer eher wissensbasierten Gesellschaft. Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass man heute unter Lernen etwas anderes verstehen sollte. In innovativen, wissensbasierten und komplexen Umgebungen kommt es darauf an, das Lernen in dem jeweiligen Kontext zu berücksichtigen (Ba-Learning). Traditionelles Lernen ist oftmals ein Lernen Out-Of-Context: „Dieser Artikel ist ein Versuch, die zentrale und dynamische Rolle des Lernens bei der Entwicklung und Förderung der Umwandlung der gegenwärtigen postindustriellen Gesellschaften und Ökonomien in echte Wissensökonomien und Innovationsgesellschaften zu beschreiben und zu untersuchen.“ Es lohnt sich, diesen Artikel zu lesen – auch wenn er in englischer Sprache verfasst ist….

Der Beitrag Markkula, M.; Sinko, M. (2009): Knowledge economies and innovation society evolve around learning befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen Lernen und der Entwicklung zu einer eher wissensbasierten Gesellschaft. Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass man heute unter Lernen etwas anderes verstehen sollte. In innovativen, wissensbasierten und komplexen Umgebungen kommt es darauf an, das Lernen in dem jeweiligen Kontext zu berücksichtigen (Ba-Learning). Traditionelles Lernen ist oftmals ein Lernen Out-Of-Context: „Dieser Artikel ist ein Versuch, die zentrale und dynamische Rolle des Lernens bei der Entwicklung und Förderung der Umwandlung der gegenwärtigen postindustriellen Gesellschaften und Ökonomien in echte Wissensökonomien und Innovationsgesellschaften zu beschreiben und zu untersuchen.“ Es lohnt sich, diesen Artikel zu lesen – auch wenn er in englischer Sprache verfasst ist….

Wissensbilanz – Made in Germany: Newsletter ´WissensWert´vom Mai 2009

Der aktuelle Newsletter WissensWert (Ausgabe 7 vom Mai 2009) des Arbeitskreis Wissensbilanz – Made in Germany informiert zunächst über den neuen Schnelltest zur Wissensbilanz – Made in Germany. Darüber hinaus zeigt der Newsletter auch, wie sich die Einflussfaktoren des Intellektuellen Kapitals bei EnBW in den Jahren 2006-2008 entwickelt haben. Siehe dazu auch Wissensbilanz – Made in Germany goes Hagen und Wissensbilanz – Made in Germany goes Frankfurt/Main.

Wissensbilanz – Made in Germany: Machen Sie einen Schnelltest – online

Die Wissensbilanz – Made in Germany ist gerade für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt worden. Wenn Sie nicht genau wissen, ob die Wissensbilanz – Made in Germany etwas für ihr Unternehmen ist, so können Sie nun einen Schnelltest zur Wissensbilanz – Made in Germany durchführen. Der Schnelltest in „eine spielerische Einführung in die wissensbasierte Unternehmensführung. (…) In nur 10 Minuten können Sie sich einen Eindruck über die Chancen, die Risiken und die Verbesserungspotenziale ihrer immateriellen Vermögenswerte verschaffen“. Probieren Sie es einfach einmal aus.

Die Wissensbilanz – Made in Germany ist gerade für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt worden. Wenn Sie nicht genau wissen, ob die Wissensbilanz – Made in Germany etwas für ihr Unternehmen ist, so können Sie nun einen Schnelltest zur Wissensbilanz – Made in Germany durchführen. Der Schnelltest in „eine spielerische Einführung in die wissensbasierte Unternehmensführung. (…) In nur 10 Minuten können Sie sich einen Eindruck über die Chancen, die Risiken und die Verbesserungspotenziale ihrer immateriellen Vermögenswerte verschaffen“. Probieren Sie es einfach einmal aus.

Es gibt kaum noch eindeutige Grenzen von Unternehmen, warum nur?

„Kooperationsnetzwerke, temporäre und virtuelle Strukturen (Hertel/Geister/Konradt 2005) lassen die früher eindeutigen Grenzen von Unternehmen verschwimmen und flexiblere Formen der Kooperation entstehen. Wirtschaftlicher Erfolg lässt sich deshalb heute oft nicht mehr nur auf die Stärke einer einzelnen Organisation zurückführen, sondern hängt zunehmend von der Qualität der informellen Kommunikationsprozesse und den internen und externen Kooperationsbeziehungen ab“ (Wieland/Krajewski 2007:213). Dass diese Einflussfaktoren auf den wirtschaftlichen Erfolg wirken, sieht man sehr deutlich in der Wissensbilanz – Made in Germany – Kooperationsbeziehungen beispielsweise im Bereich des Beziehungskapitals.

„Kooperationsnetzwerke, temporäre und virtuelle Strukturen (Hertel/Geister/Konradt 2005) lassen die früher eindeutigen Grenzen von Unternehmen verschwimmen und flexiblere Formen der Kooperation entstehen. Wirtschaftlicher Erfolg lässt sich deshalb heute oft nicht mehr nur auf die Stärke einer einzelnen Organisation zurückführen, sondern hängt zunehmend von der Qualität der informellen Kommunikationsprozesse und den internen und externen Kooperationsbeziehungen ab“ (Wieland/Krajewski 2007:213). Dass diese Einflussfaktoren auf den wirtschaftlichen Erfolg wirken, sieht man sehr deutlich in der Wissensbilanz – Made in Germany – Kooperationsbeziehungen beispielsweise im Bereich des Beziehungskapitals.

Soziale und psychologische Zusammenhänge rücken stärker in den Fokus der ökonomischen Forschung

Die Psychologie ist ein entscheidendes Element der Wirtschaft. Viele wissen das, andere wiederum vermuten es. Die aktuelle Krise weist deutlich darauf hin, dass der Mensch kein rein rational handelndes Subjekt ist – kein homo oeconomicus. Das Buch Akerlof/Shiller (2009): Animal Spirits: How Human Psychology Drives The Economy, and Why It Matters For Global Capitalism beschreibt diese Zusammenhänge. Shiller hatte als einer der wenigen Fachleute den Zusammenbruch des US-Immobilienmarktes vorhergesehen, indem er Muster beobachtet hat. In dem Artikel Robert Shiller entdeckt den Instinkt (FTD vom 11.05.2009) erläutern Hubert Beyerle und Martin Kaelble die Denkansätze des Yale-Professors Robert Shiller: “ Soziale und psychologische Mechanismen der Ausbreitung von wirtschaftlichen Trends rücken in den Fokus der ökonomischen Forschung“. Viele Forscher stehen jetzt vor der Aufgabe, soziale und psychologische Elemente in ihre Theorien und Modelle zu integrieren, denn die bisherigen Modelle haben sich in der Realität nicht bewährt. Die sogenannte Finanzmarktkrise entpuppt sich immer mehr als eine Krise des Denkens. Siehe dazu auch Geld regiert nicht die Welt, sondern … und Wirtschaftswissenschaften beachten zu wenig die weichen, psychologischen Faktoren oder auch Multiple Inteligenzen in Bildung und Beruf

Die Psychologie ist ein entscheidendes Element der Wirtschaft. Viele wissen das, andere wiederum vermuten es. Die aktuelle Krise weist deutlich darauf hin, dass der Mensch kein rein rational handelndes Subjekt ist – kein homo oeconomicus. Das Buch Akerlof/Shiller (2009): Animal Spirits: How Human Psychology Drives The Economy, and Why It Matters For Global Capitalism beschreibt diese Zusammenhänge. Shiller hatte als einer der wenigen Fachleute den Zusammenbruch des US-Immobilienmarktes vorhergesehen, indem er Muster beobachtet hat. In dem Artikel Robert Shiller entdeckt den Instinkt (FTD vom 11.05.2009) erläutern Hubert Beyerle und Martin Kaelble die Denkansätze des Yale-Professors Robert Shiller: “ Soziale und psychologische Mechanismen der Ausbreitung von wirtschaftlichen Trends rücken in den Fokus der ökonomischen Forschung“. Viele Forscher stehen jetzt vor der Aufgabe, soziale und psychologische Elemente in ihre Theorien und Modelle zu integrieren, denn die bisherigen Modelle haben sich in der Realität nicht bewährt. Die sogenannte Finanzmarktkrise entpuppt sich immer mehr als eine Krise des Denkens. Siehe dazu auch Geld regiert nicht die Welt, sondern … und Wirtschaftswissenschaften beachten zu wenig die weichen, psychologischen Faktoren oder auch Multiple Inteligenzen in Bildung und Beruf

Streit, M. E. (2008): Wissen, Wettbewerb und Wirtschaftsordnung

Das Buch Streit, M. E. (2008): Wissen, Wettbewerb und Witschaftsordnung wurde in der FAZ vom 04.05.2009 durch Philipp Krohn besprochen (FAZ-Besprechung). Der Autor des Buches kritisiert das „neoklassische Modell des Wissens“, wodurch das Werk an Aktualität gewinnt. Es ist gut, wenn der Umgang mit Wissen differenziert betrachtet wird. Allerdings ist in der heutigen Welt der ´30-Sekunden-Statements´ kaum noch jemand bereit, sich intensiver mit einem Thema zu befassen. Doch diese Anstrengung lohnt sich, denn wie der Titel des Buches schon andeutet, hängt ein tieferes (besseres) Verständnis des Konstrukts Wissen mit Wettbewerb und unserer Wirstchaftsordnung zusammen…

Das Buch Streit, M. E. (2008): Wissen, Wettbewerb und Witschaftsordnung wurde in der FAZ vom 04.05.2009 durch Philipp Krohn besprochen (FAZ-Besprechung). Der Autor des Buches kritisiert das „neoklassische Modell des Wissens“, wodurch das Werk an Aktualität gewinnt. Es ist gut, wenn der Umgang mit Wissen differenziert betrachtet wird. Allerdings ist in der heutigen Welt der ´30-Sekunden-Statements´ kaum noch jemand bereit, sich intensiver mit einem Thema zu befassen. Doch diese Anstrengung lohnt sich, denn wie der Titel des Buches schon andeutet, hängt ein tieferes (besseres) Verständnis des Konstrukts Wissen mit Wettbewerb und unserer Wirstchaftsordnung zusammen…

Wissensbilanz – Made in Germany goes Frankfurt/Main am 01.07.2009

Am 01.07.2009 gastiert die Roadshow Wissensbilanz – Made in Germany bei der Bonner Akademie in Frankfurt/Main. Es freut mich besonders, dass die Veranstaltung diesmal auch von der IHK Frankfurt/Main und der Hessen Agentur unterstützt wird. Wie Sie der Einladung (Flyer) entnehmen können, sind wieder interessante Praxisbeiträge vorgesehen. Darüber hinaus wird es auch genügend Möglichkeiten geben, Fragen zu stellen und mitzudiskutieren. Aus der Ankündigung:

Am 01.07.2009 gastiert die Roadshow Wissensbilanz – Made in Germany bei der Bonner Akademie in Frankfurt/Main. Es freut mich besonders, dass die Veranstaltung diesmal auch von der IHK Frankfurt/Main und der Hessen Agentur unterstützt wird. Wie Sie der Einladung (Flyer) entnehmen können, sind wieder interessante Praxisbeiträge vorgesehen. Darüber hinaus wird es auch genügend Möglichkeiten geben, Fragen zu stellen und mitzudiskutieren. Aus der Ankündigung:

„Unterstützt wird die Frankfurter Veranstaltung von der Bonner Akademie, der IHK Frankfurt am Main und der HA Hessen Agentur GmbH. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Sie findet am Mittwoch, dem 1. Juli von 13:30 bis ca. 18:00 Uhr im Training-Center Rhein-Main der Bonner Akademie, Solmsstraße 27-37 in Frankfurt am Main statt. Nähere Auskünfte zum Programm und den Referenten erhalten Sie von Robert Freund telefonisch unter 06451/71290 oder unter www.RobertFreund.de. Anmelden können Sie sich bei Susanne Benning, Bonner Akademie. E-Mail: susanne.benning@bonnerakademie.de Tel.: 069/7115 2182.“

Bitte melden Sie sich frühzeit an.

Nicht-wissende deutsche Ärzte?

In dem Artikel Deutsche Ärzte bilden sich zu wenig weiter (Die Welt vom 06.05.2009, Seite 27) wird wie selbstverständlich darauf verwiesen, dass sich das medizinische Wissen alle 5 Jahre verdoppelt, deutsche Ärzte es allerdings nicht für nötig halten, sich auf dem laufenden zu halten – sprich: sich weiterzubilden. Was soll man von unseren nicht-wissenden deutschen Ärzten denn dann halten? Ist die medizinische Diagnose denn überhaupt noch up-to-date? Bezeichnend ist darüber hinaus, dass diese Situation gerade in Deutschland besonders ausgeprägt sein soll (Deutsches Cochrane Zentrum). Der Umgang mit Wissen, bzw. das Nicht-Wissen der deutschen Ärzte sollte viel stärker in die aktuelle Diskussion im Gesundheitswesen in den Mittelpunkt rücken. Es ist der Ärzteschaft allerdings gelungen davon abzulenken, und immer nur über Kosten zu sprechen. Ein Schelm könnte auf die Idee kommen, die Kostendiskussion mit der Aktualität des Wissens in der Ärzteschaft in Verbindung zu bringen. Aber wer will das schon? Siehe dazu auch

In dem Artikel Deutsche Ärzte bilden sich zu wenig weiter (Die Welt vom 06.05.2009, Seite 27) wird wie selbstverständlich darauf verwiesen, dass sich das medizinische Wissen alle 5 Jahre verdoppelt, deutsche Ärzte es allerdings nicht für nötig halten, sich auf dem laufenden zu halten – sprich: sich weiterzubilden. Was soll man von unseren nicht-wissenden deutschen Ärzten denn dann halten? Ist die medizinische Diagnose denn überhaupt noch up-to-date? Bezeichnend ist darüber hinaus, dass diese Situation gerade in Deutschland besonders ausgeprägt sein soll (Deutsches Cochrane Zentrum). Der Umgang mit Wissen, bzw. das Nicht-Wissen der deutschen Ärzte sollte viel stärker in die aktuelle Diskussion im Gesundheitswesen in den Mittelpunkt rücken. Es ist der Ärzteschaft allerdings gelungen davon abzulenken, und immer nur über Kosten zu sprechen. Ein Schelm könnte auf die Idee kommen, die Kostendiskussion mit der Aktualität des Wissens in der Ärzteschaft in Verbindung zu bringen. Aber wer will das schon? Siehe dazu auch

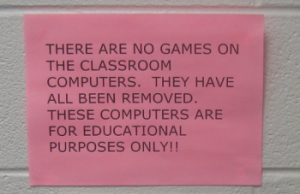

Stundenplan von 1906/1907: Geändert hat sich bis heute (fast) nichts

Ein Stundenplan aus dem Jahr 1906/1907 zeigt, dass sich nach über 100 Jahren Reformen im Bildungswesen (fast) nichts geändert hat. Wir haben heute immer noch getaktete Schulstunden und trennen wichtige Inhalte voneinander. Im (Berufs-) Leben kommt es aber immer mehr darauf an, alles miteinander zu verbinden – zu vernetzen – und selbstorganisiert Probleme zu lösen. Der getaktete Stundenplan ist ein Symbol für ein Bildungssystem, das einer Entwicklung zur wissensbasierten Gesellschaft entgegen steht, da die Trennung von Themengebieten die Konstruktion von Wissen einschränkt. Die Schaffung von neuem Wissen ist allerdings Vorausestzung für die Wissensnutzung – für Innovationen. „Every time I pass a jailhouse or a school, I feel sorry for the people inside“ (Quelle). Der Satz stimmt mich nachdenklich – Sie auch? Siehe dazu auch Multiple Intelligenzen

Ein Stundenplan aus dem Jahr 1906/1907 zeigt, dass sich nach über 100 Jahren Reformen im Bildungswesen (fast) nichts geändert hat. Wir haben heute immer noch getaktete Schulstunden und trennen wichtige Inhalte voneinander. Im (Berufs-) Leben kommt es aber immer mehr darauf an, alles miteinander zu verbinden – zu vernetzen – und selbstorganisiert Probleme zu lösen. Der getaktete Stundenplan ist ein Symbol für ein Bildungssystem, das einer Entwicklung zur wissensbasierten Gesellschaft entgegen steht, da die Trennung von Themengebieten die Konstruktion von Wissen einschränkt. Die Schaffung von neuem Wissen ist allerdings Vorausestzung für die Wissensnutzung – für Innovationen. „Every time I pass a jailhouse or a school, I feel sorry for the people inside“ (Quelle). Der Satz stimmt mich nachdenklich – Sie auch? Siehe dazu auch Multiple Intelligenzen

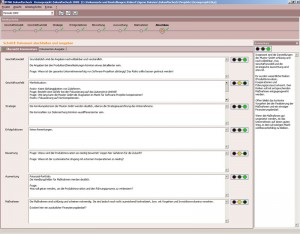

Machen Sie den Zukunftscheck Mittelstand mit dem kostenlosen Tool vom Fraunhofer Institut

Ist mein Unternehmen zukunftsfähig? Diese Frage stellen sich zur Zeit sicherlich viele mittelständische Unternehmen. Der Zukunftscheck Mittelstand hilft Ihnen bei der Beantwortung der Frage mit einer vom Fraunhofer Institut entwickelten Software (Installationsdatei, zip, 34MB): „Für Banken sind die Informationen über immaterielle Werte oft nicht transparent. Die Folge ist, dass die Banken sie bei der Kreditvergabe nur unzureichend berücksichtigen können. (…) Der Zukunftscheck Mittelstand unterstützt die Unternehmer bei der strukturierten Erfassung und Bewertung der individuellen Erfolgsfaktoren, die für die Zukunftsfähigkeit mittelständischer Unternehmen von Bedeutung sind. Die Banken profitieren dadurch von standardisierten Zusatzinformationen zu den inneren Stärken ihrer Kunden. Schritt für Schritt werden im Programm die einzelnen Unternehmensfaktoren wie Marktsituation, Geschäftsstrategie oder Lieferantenstruktur aufgezeigt, analysiert und bewertet. Abschließend werden Maßnahmen zur Verbesserung der jeweiligen Situation entwickelt.“ Daraus geht hervor, dass der Zukunfscheck Mittelstand kompatibel ist mit der Wissensbilanz – Made in Germany. Die Verbindung der beiden (kostenlosen) Instrumente bietet mittelständischen Unternehmen alle Möglichkeiten, sich auf die Zukunft auszurichten. Probieren Sie es aus.

Ist mein Unternehmen zukunftsfähig? Diese Frage stellen sich zur Zeit sicherlich viele mittelständische Unternehmen. Der Zukunftscheck Mittelstand hilft Ihnen bei der Beantwortung der Frage mit einer vom Fraunhofer Institut entwickelten Software (Installationsdatei, zip, 34MB): „Für Banken sind die Informationen über immaterielle Werte oft nicht transparent. Die Folge ist, dass die Banken sie bei der Kreditvergabe nur unzureichend berücksichtigen können. (…) Der Zukunftscheck Mittelstand unterstützt die Unternehmer bei der strukturierten Erfassung und Bewertung der individuellen Erfolgsfaktoren, die für die Zukunftsfähigkeit mittelständischer Unternehmen von Bedeutung sind. Die Banken profitieren dadurch von standardisierten Zusatzinformationen zu den inneren Stärken ihrer Kunden. Schritt für Schritt werden im Programm die einzelnen Unternehmensfaktoren wie Marktsituation, Geschäftsstrategie oder Lieferantenstruktur aufgezeigt, analysiert und bewertet. Abschließend werden Maßnahmen zur Verbesserung der jeweiligen Situation entwickelt.“ Daraus geht hervor, dass der Zukunfscheck Mittelstand kompatibel ist mit der Wissensbilanz – Made in Germany. Die Verbindung der beiden (kostenlosen) Instrumente bietet mittelständischen Unternehmen alle Möglichkeiten, sich auf die Zukunft auszurichten. Probieren Sie es aus.