Das Online-Magazin der IHK Köln hat in dem Beitrag Weiterbildung 4.0 vom 26.01.2016 auch über meine Aktivitäten berichtet. Der Untertitel „Webinar statt Seminar“ ist allerdings nicht in meinem Sinne gewesen, da es nicht um ein Entweder-oder, sondern um ein Sowohl-als-auch geht – Blended Learning eben. Die neuen technischen Möglichkeiten für das Lernen (Hier: Erwachsenenbildung) ist eine Herausforderung für alle Beteiligten. Es freut mich, dass ich seit 2015 beim Aufbau der IHK-Plattform (basierend auf Moodle) in Köln eingebunden bin, und meine Erfahrungen einbringen kann. Sollten Sie auch an dem Thema interessiert sein, so sprechen Sie mich gerne an. Informationen zu unseren Blended Learning Angeboten finden Sie auf unserer Lernplattform.

Adern aus dem 3D-Drucker?

In dem Fraunhofer-Magazin weiter.vorn 1/2016 (PDF) wird in dem Artikel Adern aus dem Drucker ( S. 32-33) beschrieben, wie künstliche verzweigte Blutgefäße aus neuartigen Materialien mit Hilfe von 3D-Druckverfahren hergestellt werden:

Herkömmliche künstliche Hautmodelle bestehen meist aus den beiden obersten Schichten der Haut. Ein internationales Forscherteam entwickelte ein dreilagiges Vollhautmodell aus Unterhautfett, Dermis und Epidermis. Ein Schlüssel zum Erfolg: Den Experten gelang es mit einem 3D-Druckverfahren, künstliche verzweigte Blutgefäße aus neuartigen Materialien herzustellen.

Es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, wie schnell die neuen Möglichkeiten von 3D-Druck bzw. Additive Manufacturing angewendet werden. Neben der Verbesserung von aktuellen Verfahren werden 3D-Druck und Additive Manufacturing auch Geschäftsmodelle in allen Branchen verändern. Solche Zusammenhänge besprechen wir auch in dem von uns entwickelten Blended Learning Lehrgang Innovationsmanager (IHK). Informationen dazu finden Sie auf unserer Lernplattform.

Warum ist das Teilen von Wissen so schwierig?

Das Zurückhalten von Wissen wird in arbeitsteiligen Industriegesellschaft als arbeitsplatzsichernd angesehen (Womack/Jones/Roos 1990). Solange das Wissen in einer Organisation relativ langsam „unbrauchbar“ wird, funktionierte das auch ganz gut. In der heutigen Arbeitswelt ist Wissen allerdings einer permanenten Veränderung unterlegen, sodass das Zurückhalten von Wissen eher schädlich ist. Wissen muss permanent upgedated und weiterentwickelt werden. Das geschieht durch formale und informelle Lernprozesse. Das Teilen von Wissen zwischen Personen, in Gruppen, auf der organisationalen Ebene und in Netzwerken kann heute durch Technologien unterstützt und gefördert werden. Das nicht so leicht – oder gar nicht – explizierbare Wissen (Erfahrungswissen, Expertise, Könnerschaft) wird heute häufig durch persönlichen Kontakt (Meister – Lehrling – Situation) weitergegeben. Es ist also ein Trugschluss, wenn behauptet wird, dass alle Wissensdimensionen mit Hilfe von Technologie erfasst und weiterentwickelt werden können. Dennoch ist auch erkennbar, dass gerade Systeme wie Cognitive Computing neue Möglichkeiten in Wissenssystemen bieten (Deep Learning). Siehe dazu auch meinen Vortrag, den ich im Oktober 2015 auf der Weltkonferenz MCPC 2015 in Montréal/Kanada gehalten habe: Freund, R. (2015): Cognitive Computing and Managing Complexity in Open Innovation Model. Solche Zusammenhänge besprechen wir auch in den von uns entwickelten Blended Learning Lehrgängen Innovationsmanager (IHK) und Wissensmanager (IHK). Informationen dazu finden Sie auf unserer Lernplattform.

Das Zurückhalten von Wissen wird in arbeitsteiligen Industriegesellschaft als arbeitsplatzsichernd angesehen (Womack/Jones/Roos 1990). Solange das Wissen in einer Organisation relativ langsam „unbrauchbar“ wird, funktionierte das auch ganz gut. In der heutigen Arbeitswelt ist Wissen allerdings einer permanenten Veränderung unterlegen, sodass das Zurückhalten von Wissen eher schädlich ist. Wissen muss permanent upgedated und weiterentwickelt werden. Das geschieht durch formale und informelle Lernprozesse. Das Teilen von Wissen zwischen Personen, in Gruppen, auf der organisationalen Ebene und in Netzwerken kann heute durch Technologien unterstützt und gefördert werden. Das nicht so leicht – oder gar nicht – explizierbare Wissen (Erfahrungswissen, Expertise, Könnerschaft) wird heute häufig durch persönlichen Kontakt (Meister – Lehrling – Situation) weitergegeben. Es ist also ein Trugschluss, wenn behauptet wird, dass alle Wissensdimensionen mit Hilfe von Technologie erfasst und weiterentwickelt werden können. Dennoch ist auch erkennbar, dass gerade Systeme wie Cognitive Computing neue Möglichkeiten in Wissenssystemen bieten (Deep Learning). Siehe dazu auch meinen Vortrag, den ich im Oktober 2015 auf der Weltkonferenz MCPC 2015 in Montréal/Kanada gehalten habe: Freund, R. (2015): Cognitive Computing and Managing Complexity in Open Innovation Model. Solche Zusammenhänge besprechen wir auch in den von uns entwickelten Blended Learning Lehrgängen Innovationsmanager (IHK) und Wissensmanager (IHK). Informationen dazu finden Sie auf unserer Lernplattform.

Zukunft der Arbeit – Was heißt das?

Neue Technologien und Jobs bzw. Tätigkeiten

Wenn wir über neue Technologien reden oder schreiben geht es auch darum zu klären, welchen Einfluss neue Technologien auf Jobs haben. Die Argumentationen pendeln dann immer zwischen den beiden Extremen a) Neue Technologien vernichten Jobs und b) Neue Technologien schaffen Jobs. Die Wahrheit liegt wie immer irgendwo dazwischen. Das Paper

Wenn wir über neue Technologien reden oder schreiben geht es auch darum zu klären, welchen Einfluss neue Technologien auf Jobs haben. Die Argumentationen pendeln dann immer zwischen den beiden Extremen a) Neue Technologien vernichten Jobs und b) Neue Technologien schaffen Jobs. Die Wahrheit liegt wie immer irgendwo dazwischen. Das Paper

Autor, D. A. (2015): Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation. Journal of Economic Perspectives—Volume 29, Number 3—Summer 2015—Pages 3–30

zeigt den Einfluss neuer Technologien auf die Jobs in den USA auf. Dabei wird deutlich, dass neue Technologien langfristig mehr Jobs schaffen. Weiterhin wird erläutert, dass die heute aktuellen neuen Technologien bestimmte Tätigkeiten – und nicht immer ganze Jobs – obsolet machen werden. Der Soziologe Beck hat schon in den 90er Jahren darauf hingewiesen, nicht von Jobs, sondern von Tätigkeitsportfolios zu sprechen. An dieser Stelle kommt dann das Polanyi-Paradox „we know more than we can tell“ zum Tragen, denn genau der Anteil, der nicht expliziert werden kann, ist der Teil des Wissens und Könnens, der nicht so leicht von den neuen Technologien ersetzt werden kann. Sind also Expertise und Könnerschaft stark ausgeprägt und für die komplexe Problemlösung nötig, so wird diese Tätigkeit von den neuen Technologien eher nicht ersetzt werden können. Solche Zusammenhänge besprechen wir auch in dem von uns entwickelten Blended Learning Lehrgang Wissensmanager (IHK). Informationen finden Sie auf unserer Lernplattform.

Design in Tech 2015 Report: Design ist ein Investment

Bringt Technologie auch Produktivität?

In den letzten zwei Jahrzehnten gab es viele technologische Entwicklungen, die unser Leben verändert haben. Es stellt sich jedoch – wie immer – die Frage, ob die neuen Technologien auch zur Produktivität beigetragen haben. Immerhin gab es schon in den 80er Jahren einen Hinweis darauf, dass mehr Technologie nicht zwangsläufig auch mehr Produktivität bedeutet. Dieser Solow-Effekt (1987) zeigt sich auch in den darauf folgenden Jahrzehnten. Der Economist hat diese Zusammenhänge nun in einem interessanten Artikel zusammengefasst: Technology isn’t working. The digital revolution has yet to fulfil its promise of higher productivity and better jobs (04.10.2014). Die neuen Technologien müssen erst noch zeigen, dass sie neben schönen Effekten auch zur Produktivität – und damit auch zum Wohlstand – eines Landes beitragen.

In den letzten zwei Jahrzehnten gab es viele technologische Entwicklungen, die unser Leben verändert haben. Es stellt sich jedoch – wie immer – die Frage, ob die neuen Technologien auch zur Produktivität beigetragen haben. Immerhin gab es schon in den 80er Jahren einen Hinweis darauf, dass mehr Technologie nicht zwangsläufig auch mehr Produktivität bedeutet. Dieser Solow-Effekt (1987) zeigt sich auch in den darauf folgenden Jahrzehnten. Der Economist hat diese Zusammenhänge nun in einem interessanten Artikel zusammengefasst: Technology isn’t working. The digital revolution has yet to fulfil its promise of higher productivity and better jobs (04.10.2014). Die neuen Technologien müssen erst noch zeigen, dass sie neben schönen Effekten auch zur Produktivität – und damit auch zum Wohlstand – eines Landes beitragen.

i-Know 2014: Die größte Tagung zum Thema Wissensmanagement in Europa

Die 14. i-Know findet vom 16.-19. September 2014 an der TU in Graz statt. Es ist die größte Tagung zu Wissensmanagement in Europa. Interessant ist, dass im Rahmen der i-Know die EC-TEL 2014 (European Conference on Technology Enhanced Learning) stattfinden wird. Das umfangreiche Konferenzprogramm (PDF) zeigt, wie vielschichtig die Dimensionen von Wissensmanagement ist. Schön ist, dass technologieunterstütztes Lernen und Wissensmanagement zusammen betrachtet werden können, denn: Lernen ist der Prozess und Wissen das Ergebnis (Wilke).

Die 14. i-Know findet vom 16.-19. September 2014 an der TU in Graz statt. Es ist die größte Tagung zu Wissensmanagement in Europa. Interessant ist, dass im Rahmen der i-Know die EC-TEL 2014 (European Conference on Technology Enhanced Learning) stattfinden wird. Das umfangreiche Konferenzprogramm (PDF) zeigt, wie vielschichtig die Dimensionen von Wissensmanagement ist. Schön ist, dass technologieunterstütztes Lernen und Wissensmanagement zusammen betrachtet werden können, denn: Lernen ist der Prozess und Wissen das Ergebnis (Wilke).

Was bedeutet Open Innovation für die Personalentwicklung?

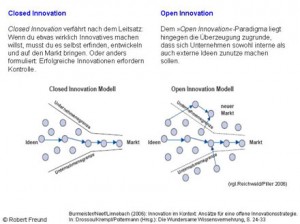

Der Trend zur Öffnung von Organisationen ist unübersehbar. Sehr deutlich wird diese Entwicklung bei Innovationsprozessen, die je nach Unternehmensentwicklung zwischen den Polen Closed Innovation und Open Innovation positioniert werden können. Eine Öffnung des Innovationsprozesses bedeutet nicht nur, dass entsprechende Technologien wie Ideenplattformen oder Algorithmen zur Evaluation der vielen Ideen angewendet werden, sondern auch, dass sich Prozesse innerhalb der Organisationen und – in ihrer Außenkopplung – auch außerhalb von Organisationen verändern. In solchen Strukturen werden Mitarbeiter benötigt, die diesen Ansprüchen gerecht werden. Mitarbeiter sollten in so einem offenen Umfeld eher selbstorgansiert arbeiten können, um die Komplexität der neuen Arbeitsformen zu bewältigen (Kompetenz als Selbstorganisationsdisposition). Eine so verstandene Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter fordert ein Umdenken in den Personalabteilungen, die in den letzten Jahrzehnten eher Mitarbeiter rekrutiert haben, die sich in geschlossenen Systemen zurechtfinden sollten. Siehe dazu ausführlicher den Beitrag Implications for Open Innovation Trends for HR (HR Magazine vom 21.07.2014)

Der Trend zur Öffnung von Organisationen ist unübersehbar. Sehr deutlich wird diese Entwicklung bei Innovationsprozessen, die je nach Unternehmensentwicklung zwischen den Polen Closed Innovation und Open Innovation positioniert werden können. Eine Öffnung des Innovationsprozesses bedeutet nicht nur, dass entsprechende Technologien wie Ideenplattformen oder Algorithmen zur Evaluation der vielen Ideen angewendet werden, sondern auch, dass sich Prozesse innerhalb der Organisationen und – in ihrer Außenkopplung – auch außerhalb von Organisationen verändern. In solchen Strukturen werden Mitarbeiter benötigt, die diesen Ansprüchen gerecht werden. Mitarbeiter sollten in so einem offenen Umfeld eher selbstorgansiert arbeiten können, um die Komplexität der neuen Arbeitsformen zu bewältigen (Kompetenz als Selbstorganisationsdisposition). Eine so verstandene Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter fordert ein Umdenken in den Personalabteilungen, die in den letzten Jahrzehnten eher Mitarbeiter rekrutiert haben, die sich in geschlossenen Systemen zurechtfinden sollten. Siehe dazu ausführlicher den Beitrag Implications for Open Innovation Trends for HR (HR Magazine vom 21.07.2014)

Brynjolfsson, E.; McAfee, A. (2014): The Second Machine Age

Neue technologische Entwicklungen machen Angst und bieten Chancen. Risiken und Möglichkeiten sind dabei zwei Seiten einer Medaille. Nicht nur ich habe das Gefühl, dass hier etwas aus dem Gleichgewicht gekommen ist. In der Presse funktioniert das in etwa so: Regnet es, werden die Besitzer von Straßencafés dazu befragt, welche Einbußen sie denn durch das schlechte Wetter haben. Dass gleichzeitig die Taxifahrer von dem Regen profitieren, interessiert nicht. In der Wissenschaft funktioniert das prinzipiel ähnlich, denn nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten… Diese Schieflage bei der Diskussion um neue Technologien haben sich nun zwei bekannte Autoren genauer angesehen. In dem Buch Brynjolfsson, E.; McAfee, A. (2014): The Second Machine Age Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies geht es um einen wohltuenden, optimistischeren Blick auf die neuen Chancen technischer Entwicklungen: „This is the book that explains the new age we’re quickly heading into and shows why we should be optimistic about it, yet also discusses the challenges it will bring“. Das gefällt mir.

Neue technologische Entwicklungen machen Angst und bieten Chancen. Risiken und Möglichkeiten sind dabei zwei Seiten einer Medaille. Nicht nur ich habe das Gefühl, dass hier etwas aus dem Gleichgewicht gekommen ist. In der Presse funktioniert das in etwa so: Regnet es, werden die Besitzer von Straßencafés dazu befragt, welche Einbußen sie denn durch das schlechte Wetter haben. Dass gleichzeitig die Taxifahrer von dem Regen profitieren, interessiert nicht. In der Wissenschaft funktioniert das prinzipiel ähnlich, denn nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten… Diese Schieflage bei der Diskussion um neue Technologien haben sich nun zwei bekannte Autoren genauer angesehen. In dem Buch Brynjolfsson, E.; McAfee, A. (2014): The Second Machine Age Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies geht es um einen wohltuenden, optimistischeren Blick auf die neuen Chancen technischer Entwicklungen: „This is the book that explains the new age we’re quickly heading into and shows why we should be optimistic about it, yet also discusses the challenges it will bring“. Das gefällt mir.